春风拂过,万物复苏,教堂里洋溢着比平日更加喜乐的气氛,复活节,这个纪念耶稣基督复活的核心节期,对于主日学的孩子们而言,是信仰启蒙中至关重要的一课,而诗歌,以其优美的旋律和深刻的歌词,成为传递这喜乐信息最直接、最富感染力的载体,这些回荡在孩童纯净嗓音中的旋律,不仅是音乐,更是流动的教义、可唱的信经。

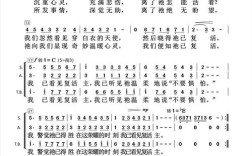

经典诗歌的源流与深意

复活节主日学诗歌拥有丰富的历史遗产,许多传唱至今的经典之作,其诞生往往源于作者深刻的属灵体验与扎实的圣经根基。

以那首脍炙人口的《基督复生歌》(Christ the Lord Is Risen Today)为例,这首诗歌的英文原词由查尔斯·卫斯理(Charles Wesley)于1739年创作,卫斯理作为基督教卫理公会的创始人之一,是一位多产的圣诗作家,他深谙如何将深邃的神学思想融入平易近人的诗歌中,这首诗歌的创作正处于英国福音派复兴的浪潮中,卫斯理希望通过诗歌让普通会众,包括孩童,都能理解并欢庆基督复活带来的伟大胜利,歌词中反复出现的“阿们”和“哈利路亚”,不仅是颂赞,更是引导唱者全身心地投入这蒙恩的宣告,每一句“基督复生”,都像是对死亡权柄已被粉碎的又一次有力确认,旋律与歌词共同构建出一种无法抑制的狂喜氛围。

另一首深受孩子们喜爱的《耶稣爱我歌》(Jesus Loves Me),虽然不专为复活节所作,但其副歌中“耶稣爱我,我知道,因有圣经告诉我”所传递的因基督救赎而确立的永恒之爱,在复活节的语境下显得尤为贴切,这首诗歌由安娜·巴特利特·华纳(Anna Bartlett Warner)作词,其简洁、肯定的语句,恰恰符合儿童认知的特点,让“耶稣的爱”这一抽象而核心的真理,通过复活的事件变得具体而可靠。

诗歌在教学中的实践与应用

在主日学的课堂里,诗歌绝非仅仅是课前暖场或课后的例行程序,它本身就是一种强有力的教学手段。

-

作为真理的载体:复活节的核心信息——耶稣从死里复活——对于孩子们来说,是一个需要借助形象化方式才能初步理解的奥秘,像《基督复生歌》这样的诗歌,通过“坟墓不能禁锢主”、“死亡岂能锁住生命源”等生动歌词,将抽象的神学概念转化为可感知的画面,教师在带领吟唱时,可以适时暂停,解释这些歌词对应的圣经故事(如马太福音28章),让音乐与经文相互印证,加深孩子的记忆与理解。

-

作为情感的共鸣器:儿童的情感是直接而真诚的,复活节诗歌中洋溢的喜乐、感恩与盼望,能够直接触动他们的心弦,当孩子们齐声高唱“哈利路亚”时,他们不仅仅是在唱一个词,更是在用自己的全人体验并表达这份因救主复活而生的巨大喜乐,这种情感上的共鸣,比单纯的知识灌输更能塑造他们对信仰的亲切感与归属感。

-

作为记忆的锚点:旋律是强大的记忆辅助工具,将重要的圣经真理谱写成朗朗上口的歌曲,能使孩子们在课堂之外——在回家的路上、在游戏时,甚至多年以后——依然能轻易地回想起这些旋律及其承载的信仰核心,一首好的复活节诗歌,足以成为他们信仰根基中一块坚固的基石。

解析诗歌中的文学与音乐手法

要更好地运用这些诗歌,稍稍了解其创作手法,能帮助教师和家长更有效地引导。

在文学上,复活节诗歌大量运用了象征与对比。“坟墓”象征死亡与黑暗,“复活”则象征生命与光明,二者形成强烈对比,突显了基督胜利的彻底性。重复也是常见手法,如关键句的反复吟唱,旨在强化主题,营造氛围,也便于儿童记忆。

在音乐层面,多数主日学诗歌采用大调,以其明亮的色彩自然传递出喜乐、胜利的情绪,节奏往往明快、坚定,符合进行曲式的特点,象征着基督复活是迈向前方的、决定性的胜利,歌曲的结构通常简单,多为分节歌(同一旋律搭配多段歌词)或带有副歌,这种设计降低了学唱的难度,确保了参与的广泛性。

在当代语境中的传承与创新

时代在变迁,主日学的教学方式也在不断发展,在坚守经典诗歌宝贵遗产的同时,我们也可以拥抱一些新的形式。

我们应当继续教导并传唱那些历经时间考验的经典圣诗,让孩子们在悠扬的古老旋律中,与历代圣徒的信仰连接,许多优秀的现代敬拜赞美诗歌,同样适合儿童,这些诗歌可能采用更现代的编曲和更贴近当下语言的歌词,但它们所颂赞的复活真理是亘古不变的,教师可以根据本班孩子的年龄和接受程度,审慎地挑选新旧诗歌,形成一个既尊重传统又充满活力的诗歌库。

结合诗歌教学,可以辅以丰富的活动:让孩子们根据歌词内容绘制图画,用肢体动作表演诗歌的故事,或者使用简单的打击乐器为诗歌伴奏,这些互动不仅能提升孩子们的兴趣,更能让他们以多种感官来体验复活节的喜乐信息。

复活节的钟声之所以年年敲响,是因为那空坟墓所带来的回响穿越了时空,主日学里的诗歌,正是将这永恒的回响,编织进孩童纯净心田的金线银丝,当我们聆听并教导这些诗歌时,我们不仅仅是在传承一种文化或仪式,更是在参与一个伟大的故事,将生命中最核心的盼望与喜乐,一代一代地唱诵下去,这歌声,或许稚嫩,却与天使的颂赞一同,回荡在永恒的春天里。