在文学的星空中,经典英文短诗如同璀璨的星辰,它们以最精炼的语言,承载着最深邃的情感和最隽永的智慧,对于诗歌爱好者而言,品读这些短小精悍的佳作,不仅是美的享受,更是一场与伟大灵魂的对话,本文将引导您走近几首传世名篇,从作者生平、创作背景到艺术手法,进行一次深入的赏析与学习。

威廉·布莱克与《天真的预言》

“一沙一世界,一花一天堂,无限掌中置,刹那成永恒。”

这四句充满东方禅意的诗,实则出自英国浪漫主义诗人威廉·布莱克的长诗《天真的预言》,布莱克不仅是诗人,还是一位杰出的版画家,他的作品常常充满神秘的象征主义和宗教色彩,他生活于18世纪末19世纪初的英国,那是一个工业革命方兴未艾、社会剧烈变革的时代,布莱克的诗歌,正是对当时理性至上、人性异化现象的一种反抗与反思。

《天真的预言》创作于他思想成熟的晚期,这首诗并非孤立存在,而是他庞大神话体系的一部分,在创作背景上,布莱克试图通过“天真”与“经验”的对比,揭示人类灵魂从纯真状态到经历社会复杂性的双重性,这四句诗,正是从宏观视角,阐述了宇宙的无限与统一性。

使用方法与手法:

- 象征手法: “沙”与“花”是具体而微小的意象,象征着整个宇宙和美好境界,诗人通过小见大,将无限的哲学思考融入具象的事物之中。

- 对比与统一: “一”与“世界”、“无限”与“掌中”、“刹那”与“永恒”,这些对立概念的并置与统一,形成了强大的哲学张力,引导读者思考有限与无限、瞬间与永恒的辩证关系。

- 应用场景: 这首诗常被用于启迪思维,提醒人们从细微处见真知,在繁忙生活中保持对宇宙奥秘的好奇与敬畏,它适合在冥想、静思或需要灵感突破时反复吟诵。

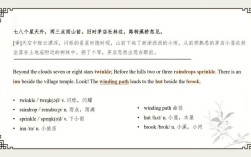

罗伯特·弗罗斯特与《未选择的路》

“一片树林里分出两条路,而我选择了人迹更少的一条,从此决定了我一生的道路。”

罗伯特·弗罗斯特是20世纪美国最受欢迎的诗人之一,他的诗风质朴清新,善于从新英格兰的乡村生活中汲取素材,并赋予其深刻的哲理意味。《未选择的路》创作于1915年,收录于他的诗集《山间》中。

这首诗的创作背景与诗人一段真实经历有关,1914年,弗罗斯特与他的朋友爱德华·托马斯在英国乡间散步,托马斯总是为未选择另一条路的风景可能更美而懊悔,弗罗斯特将此情此景化为诗篇,并融入了自己对人生选择的思考,当时他正面临重返美国寻求事业发展的抉择,这首诗也暗含了他个人的人生轨迹。

使用方法与手法:

- 象征与隐喻: 整首诗是一个庞大的隐喻。“路”象征着人生道路;“两条路”代表人生中面临的选择;“人迹更少的一条”则象征着与众不同、更具挑战性的选择。

- 平淡中的深刻: 弗罗斯特使用极其平实、近乎口语化的语言,描绘了一个常见的场景,正是在这种平淡的叙述中,蕴含了关于选择、遗憾、命运与自由的复杂情感,结尾处“我轻声叹息把往事回顾”一句,微妙地传达出对已逝可能性的淡淡惆怅与对所选道路的坚定。

- 应用场景: 这首诗是面对人生重大抉择时的绝佳读物,它并不直接告诉读者该如何选择,而是揭示了选择的必然性以及选择所带来的独特价值,它鼓励人们勇敢地走自己的路,同时理解并接纳选择本身附带的些许遗憾。

艾米莉·狄金森与《我是无名小卒!你是谁?》

“我是无名小卒!你是谁? 你也是——无名小卒吗? 那我们就是一对了——别声张! 他们会宣扬——你知道的!”

艾米莉·狄金森,美国文学史上一位谜一般的诗人,生前几乎默默无闻,仅发表过寥寥数首诗,她大半生隐居在家,创作了近一千八百首诗,其作品以独特的视角、简洁的语言和深邃的思想著称。

这首诗典型地反映了狄金森的价值观和人生选择,她生活在19世纪美国新英格兰地区,社会风气相对保守,注重名声与地位,狄金森却主动选择了边缘化和隐匿的生活,这首诗可以看作是她对世俗“名声”观的挑战与嘲弄。

使用方法与手法:

- 反讽与对话体: 诗人采用一种俏皮甚至略带叛逆的口吻,以直接向读者提问的方式展开,她将“有名气的人”讽刺为“吵嚷的青蛙”,而将“无名小卒”视为一种值得珍惜的、真诚的身份,这种反讽手法有力地颠覆了世俗价值观。

- 破折号的运用: 狄金森擅长使用破折号,在这首诗中,破折号创造了停顿、转折和强调的效果,如“别声张!”之后的破折号,营造出一种秘密分享的亲密感,增强了语言的节奏和表现力。

- 应用场景: 当感到被社会压力、他人眼光所困扰时,这首诗是一剂清醒剂,它颂扬了内在自我与精神独立的可贵,提醒人们在追求外在认可的同时,不要丢失内心真实的宁静与自由,它适合所有在喧嚣世界中寻求自我定位的读者。

阿尔弗雷德·丁尼生勋爵与《鹰》

“他用蜷曲的爪抓着巉岩—— 在孤独的大地上,他矗立一旁, 周围是蔚蓝世界,他俯瞰着, 仿佛雷霆将至,他屹立守望。”

丁尼生是英国维多利亚时代的桂冠诗人,其诗作以音韵优美、意象雄浑和情感充沛著称。《鹰》是一首仅有六行的短诗,却淋漓尽致地展现了猛禽的力量与威严。

这首诗创作于1851年,体现了维多利亚时代对自然力量的敬畏以及对力与美的崇拜,丁尼生通过精确的观察和强大的语言塑造力,将鹰的静态瞬间描绘得充满动感和张力。

使用方法与手法:

- 凝练的意象与有力的动词: 诗人精选了“蜷曲的爪”、“巉岩”、“孤独的大地”、“蔚蓝世界”等一系列极具画面感的意象,构建出一个崇高、孤绝的场景,动词的使用尤为出色,“抓”、“矗立”、“俯瞰”、“屹立”,每一个词都坚实有力,精准地刻画出鹰的王者气概。

- 明喻与拟人: 结尾句“仿佛雷霆将至,他屹立守望”是一个精彩的明喻,将静立的鹰与即将到来的雷霆相联系,暗示其体内蕴含的爆发力,将鹰赋予“守望”的人格化特质,提升了其形象的神圣感。

- 应用场景: 这首诗是学习如何通过精炼语言塑造强大形象的典范,它能够激发读者的雄心与力量感,在需要展现领导力、决断力或面对挑战时,诵读此诗能获得精神上的鼓舞。

品读经典英文短诗,关键在于慢下来,用心去感受每一个词的重量,每一处音韵的回响,这些诗歌并非遥不可及的阳春白雪,它们是诗人用生命经验凝结成的琥珀,封存着人类共通的情感与智慧,我们无需成为文学批评家,只需带着一颗开放的心,便能穿越时空,在布莱克的沙粒中看见宇宙,在弗罗斯特的路口反思人生,在狄金森的“无名”中找到自我,在丁尼生的鹰姿里汲取力量,这便是经典诗歌恒久的魅力,它永远等待着一双善于发现的眼睛和一颗乐于共鸣的心灵。