在世界文学的璀璨星河中,外国著名诗歌以其独特的韵律、深邃的思想和精妙的语言,构筑起一座座精神家园,它们穿越时空,诉说着人类共通的情感与哲思,对于诗歌爱好者而言,深入理解这些作品,不仅能提升语言素养,更能丰富内心世界,本文将引导您走近几首具有代表性的英文诗歌,从作者、背景到艺术手法,进行一次深入的探索。

威廉·莎士比亚与十四行诗第18首

“Shall I compare thee to a summer’s day?”(我能否将你比作夏日?)这开篇一问,已成为英语世界中最为人熟知的诗句之一,它出自文艺复兴时期的文学巨匠威廉·莎士比亚的《十四行诗》第18首。

莎士比亚的154首十四行诗,是其戏剧作品之外的另一座高峰,第18首创作于16世纪末,普遍认为是他献给一位年轻友人的系列诗歌中的一首,当时的英国,十四行诗体从意大利传入后风靡一时,莎士比亚则将其推向了一个新的艺术巅峰,这首诗的创作背景,蕴含着文艺复兴时期对人性、美与永恒的礼赞与思考,它并非一首简单的情诗,更是对艺术力量本身的颂扬——诗人坚信,笔下文字能够战胜时间,使所描绘的美永存。

在艺术手法上,这首诗是英语十四行诗(又称莎士比亚式十四行诗)的典范,它由三个四行组和一个结尾的对句构成,韵律为abab cdcd efef gg,诗人运用了鲜明的比喻,将友人比作“夏日”,却又巧妙地指出夏日的不完美——狂风会摇落五月的花蕾,夏日的炎热有时又令人不适,通过这一对比,友人的“永恒之夏”与不朽之美便跃然纸上,诗中还运用了拟人,如“死神夸口你在祂影子里徘徊”,最终被诗行所征服,这种层层递进、最终在对句中升华主题的结构,是莎士比亚十四行诗的标志性特征。

威廉·华兹华斯与《我好似一朵流云独自漫游》

如果说莎士比亚代表了文艺复兴的理性与人文光辉,那么威廉·华兹华斯则是英国浪漫主义诗歌的旗手,他的《我好似一朵流云独自漫游》开篇写道:“I wandered lonely as a cloud”,生动地描绘了诗人与自然邂逅的瞬间。

这首诗写于1804年,源于诗人与妹妹多萝西一次真实的湖畔散步经历,多萝西在日记中详细记录了那片在风中起舞的水仙花,这成为华兹华斯创作的直接灵感,浪漫主义时期,诗人们强调情感、想象与自然的重要性,反对工业文明带来的异化,华兹华斯曾提出“诗是强烈情感的自然流露”,它起源于“在平静中回忆起来的情感”。《我好似一朵流云独自漫游》正是这一诗学主张的完美体现,诗歌记录了诗人从孤独漫游,到被水仙花的“金色”景象所震撼,最后在独处时通过回忆再次获得心灵慰藉与愉悦的全过程。

这首诗在手法上充分展现了浪漫主义的特色,首先是强烈的个人情感抒发,诗人的内心世界与外部自然景观紧密交融,意象的运用极为出色,“金色的水仙花”、“在微风中起舞”、“连绵如星河”等描绘,构建出一幅生动、欢腾的自然画卷,诗歌的语言质朴清新,贴近日常口语,这体现了华兹华斯对诗歌语言的革新,诗歌强调了“内心之眼”的力量,即回忆与想象能够将瞬间的美景转化为永恒的精神财富。

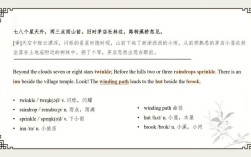

罗伯特·弗罗斯特与《未选择的路》

在美国诗歌的版图上,罗伯特·弗罗斯特以其对乡村生活和新英格兰风光的深刻描绘而著称,他的《未选择的路》以其朴素的哲理深入人心:“Two roads diverged in a yellow wood”(金色的树林里有两条岔路)。

这首诗创作于1915年,据弗罗斯特自称,其灵感来源于他的英国朋友爱德华·托马斯,托马斯在散步时常为选择哪条路而犹豫,事后又常感叹可能错过的风景,弗罗斯特将这种日常的犹豫,升华为对人生选择的深刻隐喻,诗歌的语调平静而略带惆怅,它捕捉了现代人在面对命运分支时普遍存在的复杂心理。

《未选择的路》最突出的艺术手法是其强大的象征意义,整首诗是一个持续的象征:“树林”象征人生阶段,“岔路”象征人生面临的选择,诗人选择了“人迹更少的一条”,这通常被解读为独立独行、不随波逐流的象征,弗罗斯特的诗歌魅力在于其多义性与反讽,诗的结尾,诗人预见到未来会“伴着一声叹息”讲述此事,暗示了选择本身所固有的遗憾与对未知可能性的怀念,它并非简单地颂扬特立独行,而是微妙地探讨了选择的不可逆性以及我们如何通过叙事来构建自我身份,诗歌语言极其简练、口语化,却蕴含着巨大的思考空间,这正是弗罗斯特艺术功力的体现。

艾米莉·狄金森与《我是无名小卒!你是谁?》

美国诗坛另一位独特而耀眼的天才艾米莉·狄金森,以其隐士般的生活和奇崛的诗歌风格留名青史,她的《我是无名小卒!你是谁?》以一种俏皮而叛逆的口吻开场:“I’m Nobody! Who are you?”

狄金森一生大部分时间隐居在阿默斯特的家中,创作了近1800首诗,但生前仅发表了极少数,这首诗典型地反映了她的生活态度和对名声的蔑视,在19世纪的美国社会,公众人物(诗中的“某某大人物”)被描绘成枯燥、聒噪(“像青蛙”)的形象,狄金森选择成为“无名小卒”,并非出于自卑,而是一种主动的、带有优越感的自我界定,她在其中找到了志同道合者的秘密乐趣。

狄金森的诗歌手法极具现代性,她大量使用破折号,创造出独特的节奏感和停顿,引导读者停顿与思考,她的比喻新颖而大胆,将“大人物”比作“青蛙”,在一个“仰慕的泥沼”里向“仰慕的沼泽”鼓噪,这个意象既滑稽又充满讽刺力量,彻底解构了世俗名望的庄严感,诗歌的语调是对话式的、亲密的,仿佛在与另一位“无名小卒”分享一个秘密,从而建立起一个排斥世俗虚荣的共同体,她的诗歌短小精悍,但每一个词都经过精心锤炼,意蕴深远。

阅读这些诗歌,不仅仅是欣赏文字的艺术,更是一场与伟大心灵的对话,理解其创作背景,能让我们更贴近诗人的初衷;分析其艺术手法,能让我们领悟诗歌构建的奥秘,无论是莎士比亚的精致结构、华兹华斯的自然情感、弗罗斯特的深邃象征,还是狄金森的叛逆锐利,它们都为我们提供了观照世界与自身的不同镜鉴,在信息爆炸的时代,静心品读一首古老的诗歌,或许能为我们提供一方宁静,并重新发现语言与思想的原始力量。