有一种文字,能够跨越岁月的沟壑,始终温暖如初;有一种情感,能够穿透语言的屏障,永远直抵心灵,这便是母亲与诗歌交织成的华章,当我们谈论“母亲的诗歌”,并非仅仅指代一个文学主题,它更是一片承载着人类最原始、最深厚情感的文化土壤,这些诗篇,如同夜空中恒久的星辰,为在人生旅途中跋涉的我们,提供着不灭的光亮与方向。

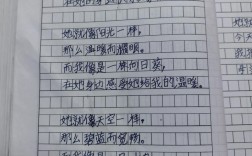

在中国璀璨的诗歌长河中,歌颂母爱的篇章源远流长,构成了传统文化中极为动人的部分,若要追溯其源头,那股深沉的情感力量早已在《诗经》中澎湃。《邶风·凯风》便是一首公认的早期颂母诗:“凯风自南,吹彼棘心,棘心夭夭,母氏劬劳。”诗中以南来的和风比喻母亲的爱抚,以稚嫩的酸枣树苗比喻子女,真切地道出了母亲抚养孩子的辛劳与伟大,这朴素的诗句,奠定了后世母爱诗歌的基调——感恩、愧疚与深沉的怀念。

及至唐代,诗歌艺术达到顶峰,关于母亲的创作也愈发深刻感人,孟郊的《游子吟》无疑是一座不朽的丰碑。“慈母手中线,游子身上衣,临行密密缝,意恐迟迟归。”这短短二十字,没有华丽的辞藻,却将母亲在游子远行前的无声动作与复杂心绪,刻画得入木三分,那“密密缝”的针脚,是母亲无法言说的牵挂与祝福,唯恐孩子归来太晚,衣衫已然破旧,这首诗的创作背景,正是孟郊年近半百,终于获得一官半职后,回想起一生漂泊中母亲的付出,感慨万千而作,它之所以能传唱千古,正在于其捕捉到了天下母亲共通的、于细微处见真情的爱。

与孟郊的质朴形成鲜明对比的,是白居易笔下的《母别子》,这首诗以更为沉痛的笔调,描绘了被丈夫抛弃的母亲与孩子骨肉分离的惨剧,控诉了战争与社会动荡给家庭带来的悲剧。“母别子,子别母,白日无光哭声苦。”诗句直白而激烈,情感冲击力极强,它从另一个侧面揭示了母爱的另一重维度——保护子女的本能与在命运面前的无力与痛苦,使得母爱主题的诗歌内涵更加丰富和立体。

目光转向西方,母爱同样是诗人笔下永恒的灵感源泉,美国诗人惠特曼在其巨著《草叶集》中,多次赞颂母亲与生命的创造,而在现代英语诗歌中,一些作品则从更个人、更具体的角度切入,一些诗人会描写母亲日常生活中的某个习惯、一件旧物,或是她不经意间说出的一句话,从中挖掘出深厚的情感矿藏,这些诗歌往往不再进行宏大的歌颂,而是通过细腻的观察和记忆的碎片,拼凑出一个真实、立体、可感的母亲形象,让读者在共情中体味母爱的平凡与不凡。

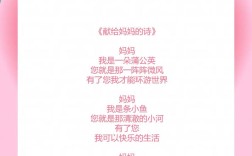

欣赏与创作这类诗歌,需要掌握一些核心的“使用手法”,亦即艺术技巧,最常用的莫过于细节白描,正如《游子吟》中的“密密缝”,一个精准的细节,其感染力远胜于空泛的赞美,母亲斑白的鬓发、长满老茧的双手、倚门望归的身影,都是能够瞬间触动心弦的意象,其次是比喻与象征的运用,将母亲比作阳光、港湾、大树,将母爱比作春蚕、蜡烛,这些经典比喻之所以长盛不衰,在于它们形象地揭示了母爱的特质:无私、奉献、庇护与滋养。

对比与反差也是增强艺术效果的重要手段,诗人常将母亲的衰老与自己的成长并置,将往昔的辛勤与今日的安适对照,从而深化“子欲养而亲不待”的愧疚与感恩之情,而情感的直接倾诉,在适当的时候,同样具有震撼人心的力量,当积累的情感达到顶峰,一句“母亲,我爱你”的直白表达,也能产生雷霆万钧的效果。

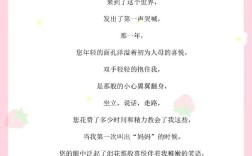

对于网站访客而言,理解这些诗歌,不仅仅是为了增加文学知识,更在于将其转化为滋养自身心灵的养分,我们可以在特定的时刻,比如母亲节、母亲的生日,选择一首贴切的诗歌,附上自己的感言,作为一份独特的礼物,在平日的生活中,当思念母亲或与她产生小摩擦时,静心读一读这些诗篇,或许能帮助我们更好地理解她的付出,弥合情感的缝隙,更重要的是,这些诗歌可以作为我们情感教育的范本,让我们学会如何观察爱、表达爱,将内心涌动的情感,用更优雅、更真挚的方式传递给生命中最重要的人。

诗歌,是情感的容器,也是时间的琥珀,母亲的诗歌,则是最为温润也最为坚硬的那一颗,它封存着每一个养育瞬间的辛劳,每一份临行叮嘱的牵挂,我们阅读它们,是在学习一门表达爱的语言;我们铭记它们,是在心中为那份无可替代的温暖,建立一座永恒的殿堂,当我们在生活中实践从诗中学到的一切——理解、感恩与及时的表达,那便是对这些伟大诗篇,以及对我们母亲,最好的回应。