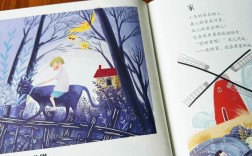

假如我有翅膀,这充满想象力的诗句,仿佛能带我们穿越时空,感受诗歌的永恒魅力,诗歌作为人类最古老的艺术形式之一,用凝练的语言承载着深厚的情感与思想,今天就让我们展开这双诗意的翅膀,一起探索诗歌创作的奥秘。

诗歌的源流与演变

中国诗歌的源头可以追溯到远古时期的劳动号子与祭祀颂词。《吴越春秋》记载的《弹歌》“断竹,续竹,飞土,逐宍”仅用八个字就完整描绘了制造工具、狩猎的过程,展现了原始诗歌的简练特质。

《诗经》作为中国第一部诗歌总集,收录了西周初年至春秋中期的305篇作品,分为“风”“雅”“颂”三类,风”是各地民歌,“雅”为贵族宴饮诗歌,“颂”则是宗庙祭祀乐章,这些作品大多无名氏创作,经由周朝乐官整理而成,真实反映了当时的社会风貌与民众情感。

战国时期,屈原在楚地民歌基础上创作了《离骚》《九歌》等作品,开创了“楚辞”这一新诗体,他的诗歌充满浪漫主义色彩,将个人理想与爱国情怀融为一体,形成了独特的“香草美人”象征体系。

诗歌创作的黄金时代

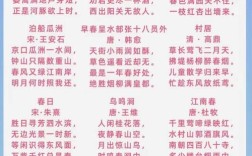

唐代是中国诗歌的鼎盛时期,诗人们各展才华,形成了丰富多彩的创作风格,李白的《望庐山瀑布》中“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”以夸张手法展现磅礴气势;杜甫的《春望》“国破山河在,城春草木深”则用质朴语言道出家国忧思。

宋代词人将诗歌艺术推向新的高峰,苏轼的《水调歌头·明月几时有》把思亲之情与人生哲思巧妙结合;李清照的《声声慢·寻寻觅觅》通过“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴”的细腻描写,传递出深切哀愁。

这些经典作品往往产生于特定的历史背景,安史之乱后的社会动荡催生了杜甫的“三吏三别”;南宋的偏安一隅孕育了陆游“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的悲壮诗句,了解这些创作背景,能帮助我们更深入地理解诗歌内涵。

诗歌的表现手法探秘

象征是诗歌创作的重要手法,李商隐的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”表面写物,实则寄托着至死不渝的情感,现代诗中,戴望舒的《雨巷》也以丁香一样的姑娘象征理想,营造出朦胧意境。

意象组合是营造诗境的另一关键,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”多个意象并置,勾勒出苍凉秋景与游子愁思,这种手法在现代诗歌创作中依然常见。

语言的音乐性也不容忽视,古典诗词讲究平仄格律,现代诗则通过押韵、节奏变化增强感染力,徐志摩的《再别康桥》轻柔的语调与绵绵情意相得益彰,体现了形式与内容的完美统一。

诗歌的鉴赏与创作入门

理解诗歌需要把握三个层面:语言层面关注词句选择与修辞运用;意象层面体会形象塑造与意境营造;主旨层面领悟思想情感与哲学思考,读诗时不妨多次吟诵,感受其韵律之美。

创作诗歌可以从观察生活细节开始,一阵微风、一片落叶、一个眼神都可能成为灵感源泉,试着用新颖的比喻描绘常见事物,如将夕阳比作“一枚熟透的果子”,将星空比作“撒落的碎银”。

初学者可先练习写短诗,注重情感的真实表达,不必刻意追求华丽辞藻,真诚往往最能打动人心,同时多读经典作品,吸收不同诗人的长处,逐步形成自己的风格。

诗歌在现代生活中的应用

诗歌不仅存在于文学殿堂,也融入日常生活,在婚礼上引用“执子之手,与子偕老”,传递永恒承诺;在毕业纪念册写下“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,寄托美好祝愿。

诗歌还是情感表达的精致载体,母亲节时,一首赞美母爱的短诗比昂贵礼物更令人感动;思念远方友人时,几句真挚的诗行能跨越千山万水传达心意。

在个人修养方面,读诗写诗可以丰富内心世界,当我们用诗意的眼光观察生活,平凡日子也会焕发新的光彩,记录生活片段的小诗,日后翻阅时更能唤起珍贵记忆。

诗歌是人类精神的翅膀,带我们超越现实局限,飞向更广阔的心灵天地,每首诗都是作者心灵世界的独特呈现,每次创作都是与自我和世界的深度对话,在这个快节奏的时代,不妨偶尔放慢脚步,读一首诗,或尝试写下自己的诗句,让生活多一份诗意与从容。