诗歌是语言的艺术,更是心灵的回响,当文字在平仄起伏间找到韵律,当意象在虚实交错中凝聚意境,我们仿佛能听见思想绽放的声音——那是穿越千年的文化基因在当代人心弦上拨动的共鸣。

格律:汉字独有的音乐密码

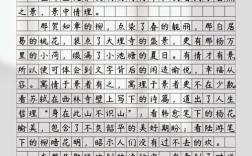

中国古典诗歌的精髓首重格律,南朝沈约提出“四声八病”理论,将汉字声调分为平上去入,通过规律性排列形成抑扬顿挫的听觉美感,唐代成熟的近体诗将这种音韵艺术推向巅峰,杜甫《秋兴八首》中“玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森”,平仄交替如波浪起伏,对仗工整似镜像对称,构建出严谨而灵动的声学建筑。

词牌则是另一种精妙的音律体系,每个词牌都是固定的音乐模板,如《满江红》激越、《鹧鸪天》婉转、《水调歌头》旷达,苏轼在密州写下“明月几时有”时,选择的正是适合抒怀的中长调,平仄转换与情感起伏完美契合,理解词牌的音律特性,是解读宋词情感基调的关键钥匙。

意象:穿越时空的文化符号

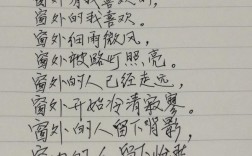

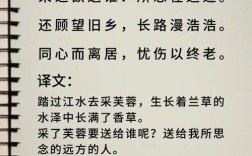

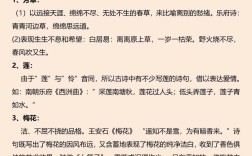

诗歌的魅力在于意象的营造,陶渊明笔下“采菊东篱下”的菊花,已成为淡泊名利的精神图腾;王维“明月松间照”中的明月,承载着千年不变的思乡情怀,这些意象在历史长河中不断沉淀,形成中国人独特的美学语汇。

李商隐创造的无题诗境界,将意象运用推向新高度。“沧海月明珠有泪”中,珍珠既是泪水的物化,又暗合鲛人泣珠的传说,更隐喻才华被埋没的悲怆,这种多层意象的叠加,使诗歌获得无限的解读空间,掌握传统意象的象征系统,就掌握了打开古典诗歌大门的密码。

技法:言有尽而意无穷的艺术

古典诗歌讲究“言有尽而意无穷”,各种艺术手法是实现这一目标的重要途径,比兴作为《诗经》开创的经典手法,通过自然物象引发情感共鸣。《关雎》以水鸟和鸣起兴,自然过渡到男女情思,达到情景交融的化境。

用典则赋予诗歌深厚的历史纵深感,辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》连用孙权、刘裕、廉颇等历史人物,将个人壮志难酬与家国兴衰融为一体,恰当用典能在有限字数内构建庞大的意义网络,但过度堆砌也会造成理解障碍,这需要诗人把握精当与晦涩的平衡。

境界:诗歌的灵魂所在

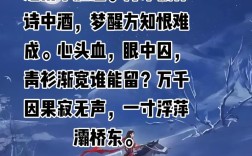

王国维在《人间词话》中提出境界说,认为“词以境界为最上”,李白“黄河之水天上来”的豪放,李清照“寻寻觅觅冷冷清清”的婉约,王维“行到水穷处,坐看云起时”的禅意,都是不同境界的典范。

境界高低取决于诗人对生命的感悟深度,杜甫历经安史之乱,从“会当凌绝顶”的豪情转变为“戎马关山北”的忧思,诗歌境界随人生阅历不断升华,读诗如品人,透过文字触摸创作者的灵魂温度,是诗歌鉴赏的至高享受。

创作:在传承中创新

古典诗歌创作需遵循基本规则,但真正的佳作往往在规则中寻求突破,苏轼“明月几时有”打破词牌常规,在上下阕间实现情感的自然流转;毛泽东“北国风光”以古典形式抒发现代情怀,证明传统体裁的时代生命力。

当代诗歌创作不必拘泥古人格律,但应汲取其精神养分,闻一多提出诗歌“三美”理论——音乐美、绘画美、建筑美,为现代诗歌创作提供重要参考,无论形式如何变化,真情实感始终是诗歌打动人心的根本。

鉴赏:做有准备的读者

深入理解诗歌需要知识储备,了解创作背景至关重要——读《春望》需知安史之乱,品《永遇乐》当晓南宋危局,但背景知识不应替代个人感悟,理想状态是在历史语境与当代解读间建立对话。

比较阅读是提升鉴赏力的有效方法,同写秋思,马致远“枯藤老树昏鸦”苍凉凝重,刘禹锡“晴空一鹤排云上”豪迈昂扬,不同风格展现诗人各异的心境与视野,建立个人的诗歌数据库,在对比中培养审美判断力。

诗歌如同永不凋零的精神之花,在每个时代都绽放独特光彩,当我们静心聆听,那些平仄交错间的历史回响,那些意象组合中的智慧闪光,都在诉说着中华文明最深邃的情感与思考,这种声音穿越时空,在今天依然能够唤醒我们内心最纯粹的美学感知,让古老的诗意在当代生活中获得新的生命力。