诗歌,是文字与灵魂共振的艺术,当语言褪去日常外衣,以韵律与意象重构世界,便诞生了这种独特的表达形式,我们不妨静心聆听——聆听诗歌的声音,聆听文字深处跃动的生命。

溯源:千年回响中的诗心

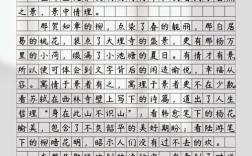

中国诗歌的源头,在《诗经》的河流中流淌。“关关雎鸠,在河之洲”,这来自两千五百年前的吟唱,开启了中国诗歌的辉煌传统,这部收录西周至春秋中期诗歌的总集,不仅是文学经典,更是先民生活与情感的忠实记录。

屈原在汨罗江畔长吟“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,将个人命运与家国情怀熔铸成《楚辞》的瑰丽篇章,他的创作,标志着诗人作为独立个体的觉醒,诗歌从集体歌唱走向个人抒情。

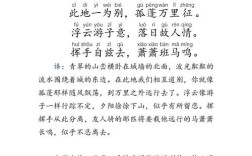

至唐代,诗歌迎来鼎盛,李白以“天生我材必有用,千金散尽还复来”的豪情,挥洒出盛唐的气象;杜甫用“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的沉痛,记录下时代的伤痕,他们的作品,成为中华民族共同的情感记忆。

宋词则在格律中开拓新境,苏轼“大江东去”的豪放,李清照“寻寻觅觅”的婉约,姜夔“念桥边红药,年年知为谁生”的清雅,共同构成宋代文人的心灵图景。

倾听:字里行间的生命律动

真正读懂一首诗,需要调动全部感官去倾听,这种倾听,不仅是理解文字表面意思,更是捕捉诗歌内在的节奏与情感。

以王维的《山居秋暝》为例:“空山新雨后,天气晚来秋,明月松间照,清泉石上流。”读者若能闭目想象,便能听见雨后的静谧、泉水的潺潺、松叶的微语,王维将禅意融入山水,创造出“诗中有画,画中有诗”的意境。

李商隐的无题诗,则需要另一种倾听。“相见时难别亦难,东风无力百花残”,诗句表面写离别之情,深处却蕴含着对生命易逝的感慨,他的诗歌如同多层迷宫,每深入一层,都能发现新的意义。

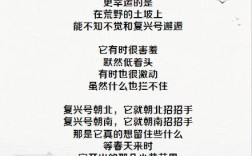

现代诗歌同样值得细听,海子的《面朝大海,春暖花开》中,“从明天起,做一个幸福的人”的反复吟唱,既是对美好的向往,也暗含着现实的无奈,只有用心倾听,才能捕捉到诗句中复杂的情绪层次。

创作:情感与技艺的融合

诗歌创作是情感体验与艺术技巧的完美结合,了解创作过程,能帮助我们更深入地理解诗歌。

诗歌的灵感往往来自生活的触动,陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的闲适,源于归隐田园的真实体验;辛弃疾“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”的悲壮,来自抗金前线的军旅生涯,真实的情感体验,是诗歌打动人心的基础。

在表达上,诗人常用比兴手法。《诗经》中的“桃之夭夭,灼灼其华”,以桃花起兴,引出对新娘的赞美;白居易《琵琶行》以音乐比喻人生,“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”,将抽象的情感具象化。

意象的营造尤为关键,马致远《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,几个意象的并置,勾勒出旅人愁思的苍凉图景,现代诗人卞之琳的《断章》:“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你”,通过视角转换,创造出哲思深邃的意境。

品读:与诗歌对话的方法

掌握正确的品读方法,能让诗歌欣赏事半功倍。

首先要了解创作背景,读杜甫的《春望》,需知它写于安史之乱期间,才能理解“国破山河在,城春草木深”的沉痛,读闻一多的《死水》,要知道它创作于黑暗的旧中国,才能领会“这是一沟绝望的死水”的愤懑。

其次要反复吟诵,古典诗词的平仄格律,现代诗歌的节奏韵律,都需要通过朗读来体会,徐志摩的《再别康桥》,“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”,只有读出声音,才能感受那轻柔缠绵的离别之情。

还要学会联想与思考,北岛的《回答》中,“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”,这样的诗句需要读者调动自己的生活经验与哲学思考,才能领悟其深刻内涵。

传承:古典与现代的对话

当代人读古诗,不是要复古,而是要与传统建立创造性联系。

古典诗歌的意境可以现代化表达,比如传统诗歌中的月亮意象,在余光中的《乡愁》中演变成“乡愁是一枚小小的邮票”,既继承了古典乡愁主题,又赋予其现代形态。

古典诗歌的精神同样可以注入现代生活,苏轼“一蓑烟雨任平生”的豁达,陶渊明“心远地自偏”的超然,这些古人智慧,对缓解当代人的焦虑与压力仍有启发。

创作上,古典与现代的融合也产生许多佳作,郑愁予的《错误》中,“我打江南走过/那等在季节里的容颜如莲花的开落”,既有古典诗词的意境美,又具备现代诗歌的自由表达。

诗歌是时间的艺术,也是心灵的艺术,在这个信息爆炸的时代,诗歌提供了一种慢下来、深入感受生活的方式,它不需要复杂的设备或昂贵的代价,只需要一颗愿意倾听的心,当你在深夜翻开一页诗集,或在通勤路上默念一句诗词,便开启了一场与自我、与他人、与历史的对话。

诗歌从不是高高在上的艺术形式,它就存在于我们每个人的生活之中,当你因一片落叶而感怀,因一次日出而振奋,因一段离别而忧伤,诗歌的种子已在心中发芽,读诗、品诗、最终是为了更好地生活——以更敏锐的感知,更丰富的体验,更深刻的理解,去面对这个复杂而美丽的世界。

诗歌教会我们的,不仅是美的欣赏,更是生命的聆听,在喧嚣的日常中,它为我们保留了一片可以自由呼吸的精神空间,每个读者都能找到属于自己的声音,每个灵魂都能与千百年前的诗心共鸣。