诗歌,是语言凝练的艺术,是情感与意象的结晶,它跨越时空,将不同时代人们的心绪与哲思,浓缩于精悍的文字之中,要真正读懂一首诗,领略其韵味,往往需要从多个维度深入探寻。

溯源:诗词的出处与流变

中国古典诗歌的源流,可以追溯到远古时期的民间歌谣与祭祀乐歌。《诗经》作为中国第一部诗歌总集,收录了自西周初年至春秋中叶的诗歌,其内容涵盖劳动、爱情、战争、徭役等多方面,开创了现实主义诗歌的源头。“关关雎鸠,在河之洲”的吟唱,既是真挚情感的流露,也反映了当时的婚恋习俗。

紧随其后,以屈原《离骚》为代表的《楚辞》,以其瑰丽的想象、华美的辞藻与澎湃的激情,开创了浪漫主义文学的先河,诗中“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的执着精神,成为后世无数仁人志士的座右铭。

至唐代,诗歌发展至巅峰,格律诗趋于完善,古体诗与近体诗交相辉映,李白、杜甫、王维、白居易等巨匠辈出,他们的作品或豪放飘逸,或沉郁顿挫,或空灵禅意,或通俗晓畅,共同构筑了唐诗璀璨的星空,宋词则继唐诗之后,成为一种可与音乐紧密结合的新诗体,苏轼、辛弃疾的豪放,柳永、李清照的婉约,将词的艺术推向新的高度,了解一首诗的出处——是源于古老的《诗经》,还是鼎盛的唐宋,或是后来的元曲明清诗歌——是理解其风格与内涵的基础。

知人:作者的生平与心境

“诗言志,歌永言。”每一首流传后世的诗篇,都深深烙印着创作者的人格与际遇,作者的生平经历、思想观念、所处时代的特征,无不渗透在其字里行间。

解读杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,若不了解他身处安史之乱前后,亲眼目睹唐王朝由盛转衰、百姓流离失所的经历,便难以体会其中深沉的忧国忧民之情与批判现实的力度,品味李商隐“相见时难别亦难,东风无力百花残”的缠绵悱恻,也需要结合诗人身处牛李党争夹缝中,仕途失意、情感波折的复杂心境。

同样,读苏轼的《定风波·莫听穿林打叶声》,那句“一蓑烟雨任平生”的旷达,正是他历经“乌台诗案”贬谪黄州后,个人精神境界升华的写照,作者的生命轨迹,是打开其诗歌情感世界的一把关键钥匙。

论世:创作的背景与意图

任何文学作品都是特定历史环境下的产物,诗歌的创作背景,包括具体的事件、时代的风貌、社会的思潮,共同构成了诗歌生成的土壤。

南唐后主李煜的词,前期多写宫廷享乐、男女情爱,风格绮丽;亡国被俘后,词风骤变,“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,将个人失国之痛上升为对人类普遍悲慨的深刻描绘,没有国破家亡的巨变,便不会有这些血泪凝成的篇章。

南宋时期,陆游、辛弃疾等诗人的作品中,充满了恢复中原的壮志与报国无门的悲愤,陆游的《示儿》“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”,辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》“了却君王天下事,赢得生前身后名”,其慷慨悲凉的基调,直接源于当时宋金对峙、山河破碎的时局,把握创作背景,才能避免脱离历史语境去误解诗歌的真意。

品鉴:艺术的手法与技巧

诗歌是高度讲究形式的艺术,其魅力不仅在于内容,更在于表达内容所运用的精妙手法。

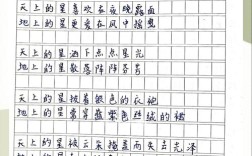

意象的营造是诗歌的核心手段,诗人通过选取和组合客观物象,融入主观情意,创造出可供读者品味无穷的意境,马致远《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”一系列意象的叠加,无需直言漂泊之苦,苍凉萧瑟的羁旅愁思已弥漫开来。

修辞的运用极大地增强了诗歌的表现力,比喻使抽象变得具体(“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”);拟人赋予事物以人的情感(“感时花溅泪,恨别鸟惊心”);夸张则强化了情感的冲击(“白发三千丈,缘愁似个长”),对仗使诗句工整匀称,富有节奏感与建筑美;用典则能在有限的字句中,含蓄地承载丰富的历史文化内涵。

语言的凝练、节奏的把握、声韵的和谐,共同构成了诗歌独特的音乐性与美感,反复吟咏,细心体会这些技巧的运用,是提升诗歌鉴赏能力的必经之路。

致用:诗歌在现代生活中的价值

古典诗词并非束之高阁的古董,它在今天依然具有鲜活的生命力,它能够滋养我们的精神世界。

在情绪表达上,诗歌是绝佳的载体,欣喜时,可吟“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”;思念时,可诵“玲珑骰子安红豆,入骨相思知不知”;失意时,可读“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,古人将各种情感状态提炼得如此精准而优美,为我们提供了表达复杂心绪的经典范本。

在提升审美与修养方面,长期浸润于诗歌的意境美、语言美、韵律美之中,能潜移默化地陶冶性情,提升对美的感知能力与语言的驾驭能力,诗歌中蕴含的智慧与哲思,如苏轼“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的理趣,王维“行到水穷处,坐看云起时”的禅意,也能给予我们面对现实生活的启示与力量。

在网络时代,碎片化阅读盛行,静心读一首诗,品一阕词,恰似在信息洪流中寻得一叶宁静的扁舟,它让我们重新连接古老的文化血脉,在节奏匆忙的日常里,为心灵开辟一方诗意栖居的天地,这份跨越千年的共鸣,正是诗歌永恒的魅力所在。