诗歌的天地里,有一片特别纯净的角落,那里跳跃着稚子的心,闪烁着天真的眼,这便是浸润着“童味”的诗篇,它们并非单指孩童所作,更多的是诗人以一颗未泯的童心,去观察世界,去感受生命,从而凝结成的艺术结晶,这种诗味,清澈如水,又意趣盎然,为我们打开了一扇重返精神家园的窗口。

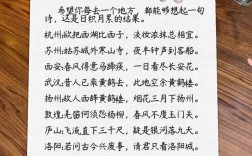

要探寻这份“童味”的源头,唐代是绕不开的丰碑,许多传世名篇,其灵感的火花,正源自诗人与孩童交往的瞬间,或是诗人自身对童年时光的深情回望。

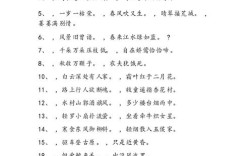

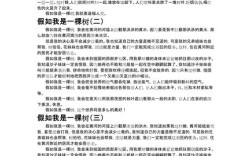

李白的《古朗月行》开篇便道:“小时不识月,呼作白玉盘,又疑瑶台镜,飞在青云端。”这四句,堪称童真视角的典范,在幼小的李白心中,月亮不是遥远冰冷的天体,而是可以触摸的“白玉盘”,是仙人梳妆的“瑶台镜”,这种奇特的联想,这种物我同一的感受,正是孩童认知世界的方式,诗人以成年的笔触,精准地捕捉并再现了那份纯然的惊奇与幻想,让读者也仿佛置身于那个仰头望月的夜晚,心中充满无邪的喜悦。

白居易的《池上》则如同一幅生动的小品:“小娃撑小艇,偷采白莲回,不解藏踪迹,浮萍一道开。”一个顽皮的娃娃,偷偷划船采了莲蓬,兴高采烈地返回,却不知小船分开浮萍,留下了一道清晰的水痕,泄露了自己的行踪,诗人没有责备,只有饶有兴味的观察和记录,孩子的天真烂漫、得意忘形,在这“不解藏踪迹”的细节中展现得淋漓尽致,这份不加掩饰的真性情,正是“童味”最动人的内核。

宋代诗词在理趣之外,同样不乏童心闪耀的佳作,辛弃疾的《清平乐·村居》下阕描绘道:“大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼,最喜小儿亡赖,溪头卧剥莲蓬。”词人用欣赏的目光,看着家中三个儿子:老大、老二都在勤恳劳作,唯独那最小的孩子,正横卧在溪边,悠闲地剥着莲蓬吃,一个“卧”字,一个“亡赖”(即“无赖”,此处是顽皮、可爱之意),将小儿子的无忧无虑、天真淘气刻画得入木三分,在豪放词人雄浑悲壮的笔墨间,这一抹温暖的童趣,显得尤为珍贵。

杨万里的诗句更是以充满生活情趣的“童味”著称。《宿新市徐公店》里写道:“儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。”孩子们奔跑着追赶黄色的蝴蝶,蝴蝶却灵巧地飞入一片金黄的菜花田中,瞬间与花海融为一体,再也寻不着了,这个充满动感的画面,捕捉了孩童特有的专注、活泼与那份小小的“失望”,急走”的投入与“无处寻”的茫然,构成了童年游戏中最寻常也最真实的快乐。

这些诗篇之所以能跨越千年,依然散发着新鲜的“童味”,与诗人的创作心境密不可分,当诗人暂时放下成人的理性框架、社会身份的羁绊,用一颗赤子之心去贴近生活时,最本真的情感便自然流淌出来,这种“童心”,是艺术创作中极为宝贵的状态,它意味着对世界保持永恒的好奇,意味着情感的真诚与直率,无论是李白对月亮的瑰丽想象,还是白居易对“偷采”行为的会心一笑,其本质都是诗人内在童心的外化,他们不是居高临下地描摹孩童,而是将自己融入其中,感同身受。

理解了这些充满“童味”的诗歌,我们该如何在今日的生活中更好地运用与品味它们呢?

它们是亲子共读的绝佳材料,与孩子一起诵读“白毛浮绿水,红掌拨清波”,可以直观地感受画面的美感;讲解“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢”,能引发孩子强烈的共鸣,在共读中,家长不仅能传递古典文学的韵律之美,更能与孩子分享一份共同的情感体验,在诗意的浸润中,增进亲情。

这些诗是培养观察力与想象力的优秀范本,引导孩子学习诗人如何细致观察生活——如何看一只蝴蝶,如何记一次游戏,鼓励他们像诗人那样,用新鲜的语言描述自己的所见所感,将日常小事点染成诗,这个过程,本身就是一种美的创造与传承。

从创作手法上赏析,这些诗歌的成功在于“白描”与“意象”的巧妙运用,诗人极少使用繁复的辞藻和深刻的典故,而是用最简洁、传神的语言,勾勒出最生动的场景和形象。“浮萍一道开”、“飞入菜花无处寻”,都是白描手法的典范,诗中选择的意象,如“白玉盘”、“小艇”、“黄蝶”、“莲蓬”,都是孩童世界中最熟悉、最亲切的事物,因而能直接触动人心最柔软的部分。

诗歌中的“童味”,是一种超越年龄的生命态度,它提醒我们,在纷繁复杂的成人世界里,依然可以保留一份对万物的好奇,对生活的热忱,对情感的真诚,品读这些诗,仿佛是在时间的河流中舀起一捧清泉,它涤荡尘虑,让我们重新发现世界的简单与美好,这份由古典诗词传递而来的童心,不仅是文学遗产,更是一种可贵的生活智慧,照亮我们回归本真的路途。