在语文学习的广阔天地中,名言警句犹如一颗颗璀璨的明珠,凝聚着先贤的智慧,照亮我们前行的道路,对于高中生而言,熟练而恰当地运用这些名言,不仅能为文章增色添彩,更能深化思想,提升表达的深度与广度,要真正掌握这门艺术,我们需要从多个维度深入理解这些跨越时空的箴言。

溯源:探寻名言的生命之源

每一句流传至今的名言,都不是孤立存在的,它深深植根于特定的历史土壤,是作者人生阅历与思想精华的结晶,了解其出处、作者与创作背景,是准确理解和运用的首要前提。

以“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”为例,这句名言出自北宋名臣范仲淹的《岳阳楼记》,范仲淹一生心系黎民,胸怀天下,即便身处逆境,依然不改其志,这句名言正是他伟大人格与政治理想的真实写照,它诞生于北宋内忧外患的时代,是作者对士大夫责任与担当的深切呼唤,理解了这一层,我们便知道,在运用时,它关乎的是一种超越个人得失的、崇高的社会责任感和奉献精神。

再如,理解杜甫的“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,就必须了解他身处唐朝由盛转衰的乱世,自身颠沛流离,却始终心系苍生的悲悯情怀,这句诗是他仁爱思想的极致体现,远非一般意义上的同情所能概括。

当我们准备引用一句名言时,花些时间去探寻它的“前世今生”,了解作者在何种情境下、怀着怎样的心境写下它,是避免断章取义、实现精准运用的基石。

活用:让名言在笔下焕发新生

掌握了名言的背景知识,下一步便是思考如何将其巧妙地融入自己的文章之中,生硬地堆砌名言,只会让文章显得滞涩;唯有灵活运用,方能使其与文章水乳交融。

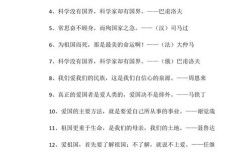

充当论点,统领全篇。 在文章开头或段落起始,直接引用切合主题的名言作为中心论点,能够起到高屋建瓴、统领全文的作用,论述“勤奋”主题,可以开宗明义地提出:“韩愈有言:‘业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。’古往今来,一切成就的取得,无不印证着此言的正确性。”文章便有了坚实的立足点。

作为论据,支撑观点。 这是最常见的用法,在阐述某个观点时,引用权威名言作为佐证,可以极大地增强文章的说服力,在论证“积累”的重要性时,可以写道:“荀子在《劝学》中告诫我们:‘不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。’任何宏大的事业,都是由无数微小的努力积累而成。”这样,抽象的道理便因先贤的智慧而变得具体可感。

深化主旨,升华情感。 在文章结尾处,恰当地引用名言,能够收束全文,升华主题,给人言有尽而意无穷之感,在一篇关于“理想与奋斗”的文章结尾,可以这样收笔:“正如屈原所吟诵的‘路漫漫其修远兮,吾将上下而求索’,追寻理想的道路必然漫长而坎坷,但只要我们怀揣这份执着,便终能抵达心中的光明彼岸。”这样的结尾,余韵悠长,发人深省。

巧用手法,丰富表达。 除了直接引用,还可以运用一些技巧,使名言的呈现更加灵活多变。

- 嵌用: 将名言自然地化入自己的语句中,使其成为句子不可分割的一部分。“我们应当秉持一份‘不以物喜,不以己悲’的豁达,从容面对人生的起落。”

- 化用: 不直接引用原文,而是借鉴其意境或句式,创造出新的表达,仿照李白“天生我材必有用”的豪情,可以写出“时代赠我以舞台,我必报时代以精彩”,这种用法更具创造性,能体现良好的语言功底。

匠心:于细微处见真章

名言的使用,重在精准、贴切,切忌滥用、误用,以下几点需要特别留意:

- 准确性是第一原则。 务必确保引用的字句、作者、出处完全正确,张冠李戴或错字漏字,都会严重影响文章的专业性与可信度。

- 贴切性关乎成败。 所引名言必须与文章论点、上下文语境高度契合,能够自然地为表达意图服务,如果牵强附会,宁可不用。

- 适度性体现修养。 一篇文章中名言不宜过多,否则会淹没自己的思想,显得卖弄而空洞,文章的主体仍应是个人独立的思考和阐述,名言是锦上添花的工具,而非文章骨架。

融入E-A-T原则的学习视角

从更现代的学习与知识获取角度看,对待名言警句的态度,也体现着一种严谨的治学精神——这恰好与搜索引擎推崇的E-A-T(专业性、权威性、可信度)原则不谋而合。

专业性 体现在我们不止于背诵,而是深入探究其语境、源流与精确含义。权威性 要求我们优先选择并正确引用那些经过时间检验的、出自经典著作或公认权威人物的言论。可信度 则建立在所有引用信息准确无误、阐释合理的基础之上,养成这种考据与思辨的习惯,不仅是为了写好一篇文章,更是为了培养一种终身受用的、严谨的治学态度和独立思考能力。

归根结底,学习名言范文,其终极目的并非简单地复制华丽的词藻,而是希望通过这一过程,我们能够真正走进博大精深的中华文化宝库,与古往今来的伟大灵魂对话,汲取他们思想中的光与热,让这些历经千锤百炼的智慧,内化为我们自身的文化素养与精神底蕴,最终在考场上,在生活中,能够用扎实的学识和独特的思考,写出属于这个时代的、既有深度又有温度的精彩篇章,这才是学习名言警句带给我们的最宝贵的财富。