诗歌,是刻在中国人骨子里的语言,从远古的“断竹,续竹,飞土,逐宍”到盛唐的“床前明月光”,再到现代的新诗,诗歌始终伴随着我们的文明进程,要真正读懂一首诗,与千年前的灵魂对话,我们需要从几个层面入手,进行一场跨越时空的探索。

溯源:探寻诗歌的源头活水

一首诗的诞生,绝非凭空想象,它的出处与作者,是理解它的第一把钥匙。

诗歌的源头,是《诗经》,这部中国最早的诗歌总集,收录了西周初年至春秋中叶的民歌与乐歌,它并非由某一位诗人独立完成,而是集体智慧的结晶,是周王朝派“采诗官”深入民间,“摇着木铎”采集而来的声音。《诗经》中的“风”,充满了劳动、爱情、征役的鲜活气息,是那个时代最真实的社会画卷,了解《诗经》作为源头,我们就能明白,诗歌最初的功能是“言志”与“抒情”,是记录生活与表达心声。

随着历史发展,个体诗人登上舞台,了解作者的生平、思想与所处的时代,至关重要,读杜甫,必须知晓他身处唐朝由盛转衰的节点,他亲历了开元盛世,也饱尝了安史之乱的流离失所,他的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”才显得如此沉痛,他的“国破山河在,城春草木深”才承载了如此厚重的家国之悲,诗人的个人命运与时代脉搏紧密相连,其作品就是他生命轨迹与时代风云的注脚。

入景:沉浸于创作的特定时空

创作背景是诗歌的土壤,决定了它的情感基调和思想内涵,同一诗人,在不同境遇下写出的作品风格迥异。

以苏轼的《水调歌头·明月几时有》为例,这首词写于宋神宗熙宁九年中秋,当时苏轼因与变法派政见不合,外放密州,与弟弟苏辙也已七年未见,政治上失意,亲人又分隔两地,在此情此景下,面对一轮中秋明月,他心中涌起对宇宙人生的哲思与对团圆的渴望。“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒”,既流露出对超然物外的向往,也夹杂着对现实处境的隐忧,若不理解他被贬的背景,就很难体会词中那份旷达与矛盾交织的复杂心境。

又如南唐后主李煜的后期词作。“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”这样的千古绝唱,是在他国破家亡、沦为阶下囚之后,用血泪写就,亡国前的词多写宫廷享乐,风格绮丽;亡国后的词则字字泣血,将个人的哀痛上升为对人生的普遍性悲慨,背景的剧变,彻底改变了他作品的格调与境界。

品味:掌握鉴赏的核心方法

读懂诗歌,需要方法,它不同于现代白话文,其精炼的语言和独特的结构要求我们调动全部的感官与想象。

吟诵,诗歌的本质是音乐,通过出声朗读,感受其平仄、押韵与节奏,能直观地体会诗歌的情感起伏,李白的“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”,开篇就用滔滔江水的声势奠定了全诗豪迈奔放的基调,不读出来,难以感受其气魄。

意象分析,意象是诗歌中融入了主观情感的客观物象,是诗人与读者沟通的密码,中国诗歌形成了丰富的意象系统:明月代表思乡,杨柳象征离别,松竹梅寓意高洁,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马”,连续九个意象的叠加,无需任何抒情语句,一幅苍凉萧瑟的游子思归图便跃然纸上。

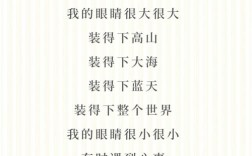

意境营造,意境是意象组合所构成的、能引发读者无限遐想的艺术境界,王维的诗是营造意境的典范。“空山新雨后,天气晚来秋,明月松间照,清泉石上流。”诗中不仅有画,更有禅意与静谧,让读者仿佛身临其境,心灵也随之沉静下来,品味诗歌,就是要走入诗人所创造的独特意境之中。

析艺:领略精妙的艺术手法

诗歌的艺术魅力,很大程度上来自于其精妙的创作手法。

赋、比、兴是《诗经》开创的三种基本表现手法。“赋”是平铺直叙,直接叙事抒情;“比”是比喻,使表达更生动形象;“兴”是先言他物以引起所咏之词,往往用于起兴,营造氛围,如《关雎》开篇“关关雎鸠,在河之洲”,便是以水鸟和鸣起兴,引出“窈窕淑女,君子好逑”的主题。

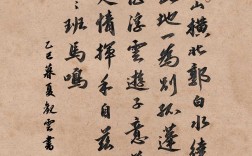

对仗与用典是古典诗词,尤其是格律诗的重要技巧,对仗要求词性相同、结构相应,形成工整对称之美,如杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,用典则是援引历史故事或前人诗句,以简练的文字包蕴丰富的内涵,如辛弃疾的词中大量化用历史典故,来表达其复杂的爱国情怀与政治感慨。

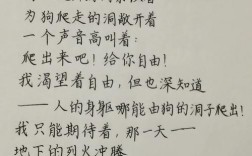

象征与隐喻则赋予诗歌更深层的意蕴,李商隐的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,表面写物,实则象征至死不渝的思念,这是其艺术感染力历久不衰的原因。

诗歌的学习,是一个从技术层面上升到心灵层面的过程,它不仅仅是知识的积累,更是一种情感的共鸣和生命的体验,当我们掌握了这些探寻路径,便能更从容地走进那座由语言构建的华美殿堂,与古往今来最有趣的灵魂相遇,从中汲取智慧、美感与力量,让古老的诗句在我们的生命中获得新的回响。