诗歌是民族情感的凝练表达,在中华文明长河中,爱国主题始终如一条壮阔的主线贯穿古今,当我们为这些诗篇寻找合适的音乐伴奏时,不仅是在进行艺术创作,更是在完成一次与历史对话的精神仪式。

古典爱国诗篇的源流与精神内核

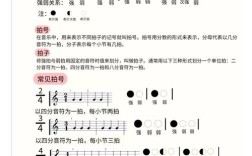

唐代李白《塞下曲》中“晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍”的铿锵节奏,与戍边将士的号角声天然契合,这类边塞诗往往适合采用雄浑的鼓点与苍凉的胡笳声作为伴奏基底,通过打击乐的强弱变化再现战场氛围,创作伴奏时,可依据诗句本身的平仄规律来设计旋律走向——仄声字配合短促音符,平声字延伸为长音,使音乐节奏与语言韵律浑然一体。

宋代岳飞《满江红》的配乐则需要截然不同的处理方式,这首词上下两阕情绪对比鲜明,上阕“怒发冲冠”宜用急促的琵琶轮指与低沉的大鼓呼应,下阕“壮志饥餐胡虏肉”则需转为坚定有力的行进式节奏,值得注意的是,当代音乐家为古诗词谱曲时,常采用传统宫调式音阶与现代和声进行结合的方式,既保留民族韵味,又增强情感张力。

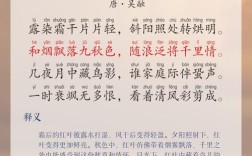

文天祥《过零丁洋》的配乐创作更具挑战性。“人生自古谁无死”的千古名句,需要极简而深沉的音乐衬托,实践中可采用古琴单音旋律配合人声吟诵,在“留取丹心照汗青”处加入钟磬余音,通过留白艺术让诗词本身的精神力量自然流淌。

近现代爱国诗歌的音乐化呈现

闻一多《七子之歌》的传播历程,完美诠释了音乐与诗歌结合的巨大能量,这部组诗在被谱写成歌曲后,通过童声合唱与管弦乐伴奏,将殖民统治下民众的悲愤转化为具象的音浪,创作这类现代诗歌伴奏时,可适当融入西方交响乐元素,但需保持五声音阶的主体地位,确保民族身份认同在音乐中得以延续。

抗日战争时期的《黄河大合唱》,开创了诗歌与音乐融合的新范式,光未然的诗句“风在吼,马在叫”与冼星海的旋律相得益彰,创造出排山倒海的气势,这类作品伴奏通常采用主题动机发展手法,将核心乐句通过变奏、转调等方式贯穿全曲,形成统一而丰富的情感表达。

当代爱国诗词的多元配乐实践

在新时代语境下,爱国诗歌伴奏呈现出更多元的表现形式,有音乐人将毛泽东《沁园春·雪》与电子音乐结合,用合成器音色营造“千里冰封”的辽阔意境;也有创作者为舒婷《祖国啊,我亲爱的祖国》搭配新世纪音乐风格,通过空灵的和声展现诗歌的抒情特质。

值得关注的是方言朗诵与地方乐器的运用,用粤语朗诵梁启超《少年中国说》时加入广东高胡,或用陕西方言演绎抗战诗歌时搭配秦腔梆子,都能激活诗歌中蕴藏的地域文化基因,这种本土化处理方式,往往能产生超越标准语演唱的艺术感染力。

创作实践中的关键技法

在实际配乐过程中,需重点把握诗词内容的时代特征,为古代诗词配乐可适当参考现存古谱,如《白石道人歌曲》记录的宋代音乐;近现代诗歌则应考察创作时期的代表性乐器与演唱方式,同时要注意避免音乐过度渲染而淹没诗词本体,优秀的伴奏应当如书画装裱,既能提升整体艺术价值,又不喧宾夺主。

不同场合的配乐需求也需区别对待,教学场景适合采用清晰的节拍与简洁的旋律线,帮助学习者掌握诗词韵律;舞台表演则可加入丰富的和声织体与动态变化,增强艺术感染力,在媒体平台传播时,还需考虑移动设备扬声器的特性,适当强化中频段音色以保证收听效果。

诗歌与音乐的融合不仅是技术层面的配合,更是文化基因的共振,当我们用恰当的乐音为爱国诗篇注入新的生命力,实际上是在参与一场跨越时空的文化传承,这种创作过程要求我们既深入理解诗歌的历史语境,又准确把握当代审美趋势,在传统与现代的对话中寻找平衡点,真正成功的配乐应当成为诗词意境的延伸,让听众在旋律中触摸到文字背后的民族脉搏与文化记忆。

在这个视觉与听觉并重的时代,爱国诗歌的音乐化呈现正在获得前所未有的传播力,无论是通过短视频平台的创意改编,还是音乐会上的交响合唱,这些承载着民族精神的文字正在与新时代的乐音共同跳动,或许这正是中华文化生命力的体现——古老的诗句总能找到新的载体,在不断演变的表现形式中延续其精神内核。