诗歌,是人类文明中最古老的语言之一,它用最凝练的文字,承载最深沉的情感,描绘最辽阔的想象,当我们开始阅读一首诗,便不仅仅是阅读文字,更是开启一场跨越时空的对话,与诗人同行,走入他笔下的世界。

溯源:诗歌从何处来

要真正读懂一首诗,首先要了解它的“身世”,这包括它的出处、作者以及诞生的时代背景。

每一首经典诗作都不是凭空产生的,它可能收录于一部诗集,如《诗经》、《全唐诗》;也可能散见于某位文人的笔记、信札,甚至石刻碑文之中,探寻其原始出处,能帮助我们判断文本的可靠性,避免误读,读李白的《将进酒》,若知道它出自《李太白集》,我们便能在一个更完整的体系中理解诗人狂放不羁的创作风格。

而诗歌的作者,是赋予作品灵魂的人,了解作者的生平经历、思想观念和艺术追求,是解读其作品的关键钥匙,杜甫为何被称为“诗圣”?这与他一生颠沛流离,始终心系家国百姓的沉郁顿挫诗风密不可分,读他的“三吏三别”,若不了解安史之乱前后唐王朝由盛转衰的历史和他本人忧国忧民的情怀,便难以体会字里行间那份深切的悲悯与力量。

创作背景则如同诗歌诞生的土壤,它包含了特定的历史事件、社会风貌以及作者当时的心境,南唐后主李煜的后期词作,句句泣血,字字含悲,其情感的根源正是国破家亡、沦为阶下囚的巨大人生变故,脱离了“故国不堪回首月明中”的亡国之痛,这些词作的感染力将大打折扣。

品鉴:诗歌如何动人

诗歌的魅力,在于它运用了独特的艺术手法,构建出一个意蕴丰富的审美世界,掌握一些基本的鉴赏方法,能让我们更好地感受诗歌之美。

意象与意境是诗歌鉴赏的核心,意象是融入了诗人主观情感的客观物象,如“月亮”代表思乡,“杨柳”象征离别,当一系列意象组合起来,便构成了诗歌的意境——一种能引发读者无限遐想的艺术境界,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,几个意象简单组合,一幅苍凉、萧瑟的秋日羁旅图便跃然纸上,意境全出。

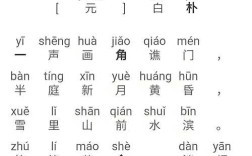

韵律与节奏是诗歌的音乐性所在,无论是古诗词的平仄、对仗、押韵,还是现代诗的内在节奏感,都让诗歌具备了朗朗上口、悦耳动听的特质,韵律不仅带来美感,也服务于情感的表达,急促的节奏可能表现激昂或紧张,舒缓的节奏则适于抒发忧郁或闲适之情。

修辞与手法是诗人点石成金的本领,比喻、拟人能让抽象变得具体,让无情变得有情。“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,李煜用滚滚东流的江水比喻愁绪,将无形的内心感受化为可感的壮阔景象,动人心魄,象征、用典等手法,则能含蓄地表达深意,赋予诗歌更厚重的文化内涵。

致用:诗歌如何融入生活

诗歌并非束之高阁的古董,它可以鲜活地融入我们的日常生活,提升我们的精神品质和语言表达能力。

陶冶性情,在快节奏的现代生活中,静心读一首诗,是与自己内心对话的绝佳方式,读王维的山水诗,能感受“行到水穷处,坐看云起时”的禅意与宁静,缓解焦虑;读苏轼的词,能学习“一蓑烟雨任平生”的豁达与乐观,面对挫折。

提升表达,诗歌是语言的艺术精华,经常阅读和品味诗歌,能极大地丰富我们的词汇库,提升语言的精准度和美感,在写作或言谈中,恰当地化用一句诗词,往往能起到画龙点睛的作用,让表达更具文采和感染力。

社交与传承,诗歌可以作为高雅的文化社交媒介,在朋友相聚时分享一首心仪的好诗,在特殊时刻用一首诗来表达情感,都能增进交流的深度,学习、传诵经典诗歌,也是对中华优秀传统文化的一种继承与弘扬。

个人观点

在我看来,与诗歌同行,是一场永不落幕的精神旅行,它不需要宏大的理由,只需一份安静的心情,当我们被某一句诗瞬间击中,与千百年前的诗人产生共鸣时,便完成了一次神奇的灵魂对接,诗歌教会我们的,不仅是如何欣赏美,更是如何面对生活——以更细腻的感知,更丰富的层次,和更从容的态度,它让我们的生命,在平凡的日常之外,拥有了一个可以随时栖息的、诗意的远方。