七绝是诗歌吗

在中国古典文学的璀璨星河中,诗歌是最为耀眼的明珠之一,从《诗经》的质朴到唐诗的华美,诗歌承载着千年的文化积淀与情感表达,而“七绝”作为一种常见的诗体,常被讨论是否属于诗歌的范畴,要解答这一问题,需从诗歌的定义、七绝的特点以及其在文学史上的地位入手。

诗歌的定义与形式

诗歌是一种以凝练的语言、鲜明的节奏和丰富的意象表达情感与思想的文学形式,中国古代诗歌按形式可分为古体诗、近体诗(格律诗)和词曲等,近体诗又分为绝句、律诗,其中绝句以四句为一首,分为五言绝句和七言绝句,简称“五绝”和“七绝”。

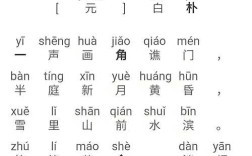

七绝每句七字,共四句,遵循严格的平仄与押韵规则,例如王之涣的《凉州词》:“黄河远上白云间,一片孤城万仞山,羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”短短二十八字,勾勒出壮阔的边塞风光与戍边将士的孤寂,充分展现了诗歌的凝练与意境之美。

七绝的起源与发展

七绝的雏形可追溯至南朝乐府民歌,但真正成熟于唐代,初唐时期,七绝尚未形成固定格律,至盛唐,王昌龄、李白、杜甫等大家将其推向艺术高峰,王昌龄被誉为“七绝圣手”,其《出塞》“秦时明月汉时关”雄浑苍凉,成为千古绝唱。

唐代以后,七绝仍是文人雅士钟爱的诗体,宋代苏轼、王安石,明代高启,清代纳兰性德等均有佳作传世,七绝因其短小精悍、易于传诵,成为诗歌普及的重要载体。

七绝的创作手法

-

平仄与押韵

七绝的平仄规律严谨,通常一、二、四句押平声韵,第三句可押可不押,以杜牧《江南春》为例:“千里莺啼绿映红(平),水村山郭酒旗风(平),南朝四百八十寺(仄),多少楼台烟雨中(平)。” -

意象与意境

七绝擅长以简驭繁,通过典型意象营造深远意境,如李白《早发白帝城》:“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还,两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。”以“彩云”“猿声”“轻舟”等意象,展现长江三峡的迅疾与诗人的畅快心情。 -

起承转合

七绝结构讲究起承转合,首句点题,次句承接,第三句转折,末句升华,如王维《九月九日忆山东兄弟》:“独在异乡为异客(起),每逢佳节倍思亲(承),遥知兄弟登高处(转),遍插茱萸少一人(合)。”

七绝的实用价值

-

文化传承

七绝是中华文化的精粹,学习它有助于理解古人的思想与审美,刘禹锡《乌衣巷》“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,以燕子为媒介,道出历史变迁的深沉感慨。 -

语言训练

创作七绝能锤炼语言表达能力,其严格的格律要求写作者在有限字数内精准传达情感,对现代写作亦有启发。 -

情感抒发

七绝短小却意蕴丰富,适合即兴抒怀,现代人仍可用它记录生活,如“夜半钟声到客船”“一蓑烟雨任平生”等句,至今广为引用。

七绝与其他诗体的区别

-

与五绝对比

五绝更显古朴简淡,如王维《鹿柴》“空山不见人,但闻人语响”;七绝则因字数增加,表现力更强,情感更饱满。 -

与律诗对比

律诗八句,需对仗工整,如杜甫《登高》;七绝无需对仗,更重一气呵成,如李白《赠汪伦》“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”。

现代视角下的七绝

在当代,七绝并未因时代变迁而褪色,许多学者与爱好者仍在创作七绝,甚至融入新题材,有诗人以七绝咏叹高铁、航天等现代事物,证明这一诗体仍具生命力。

七绝无疑是诗歌的重要形式,它凝聚了汉语的韵律之美,承载着文人的哲思与情怀,无论是“劝君更尽一杯酒”的深情,还是“不破楼兰终不还”的豪迈,七绝用最精简的文字,抵达最深邃的意境。

诗歌的本质在于情感与美的传递,而七绝正是这一本质的完美体现。