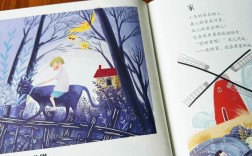

小青蛙的诗歌

诗歌是人类最古老的艺术形式之一,它用精炼的语言、优美的韵律表达情感、描绘自然、记录历史,在中国文化中,诗歌更是文人雅士的精神寄托,从《诗经》到唐诗宋词,无数经典作品流传至今,我们就以“小青蛙的诗歌”为引,探讨诗歌的起源、发展、创作手法以及如何欣赏诗词之美。

诗歌的起源与发展

中国诗歌的源头可以追溯到先秦时期的《诗经》,这是我国最早的诗歌总集,收录了西周至春秋时期的305篇诗歌,分为“风”“雅”“颂”三部分。《诗经》以四言为主,语言质朴,内容涵盖劳动、爱情、战争、祭祀等社会生活的方方面面。“关关雎鸠,在河之洲”等名句至今仍被传诵。

到了汉代,乐府诗兴起,以叙事见长,如《孔雀东南飞》《木兰诗》等,展现了民间生活的真实面貌,魏晋南北朝时期,五言诗逐渐成熟,陶渊明的田园诗、谢灵运的山水诗为后世文人提供了创作范式。

唐代是中国诗歌的黄金时代,李白、杜甫、王维等诗人将诗歌推向巅峰,李白的诗豪放飘逸,如“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”;杜甫的诗沉郁顿挫,如“国破山河在,城春草木深”;王维的诗则充满禅意,如“空山新雨后,天气晚来秋”。

宋代以词著称,苏轼、辛弃疾、李清照等词人将词的艺术推向高峰,苏轼的“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”气势磅礴,李清照的“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”则婉约动人。

诗歌的创作手法

诗歌的魅力不仅在于内容,更在于其独特的表达方式,以下是几种常见的诗歌创作手法:

比兴手法

“比”是比喻,“兴”是借物起兴。《诗经》中常用比兴,如“蒹葭苍苍,白露为霜”以自然景物引出思念之情。

对仗与押韵

格律诗讲究平仄、对仗和押韵,如杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,上下句对仗工整,音韵和谐。

意象的运用

诗歌常借助意象表达情感,如“月亮”象征思念,“杨柳”代表离别,李煜的“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”以江水比喻愁绪,形象生动。

虚实结合

诗歌往往虚实相生,如李商隐的“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”,既写实景,又蕴含深意。

如何欣赏诗歌

欣赏诗歌,不仅要理解字面意思,更要体会诗人的情感和艺术手法,以下是几个方法:

了解创作背景

许多诗歌与时代背景密切相关,如杜甫的《春望》写于安史之乱期间,理解历史背景才能深刻体会“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的悲凉。

品味语言之美

诗歌语言凝练,一字千金,如王安石的“春风又绿江南岸”,“绿”字生动传神,换成“到”“过”则韵味大减。

感受意境

诗歌的意境往往超越文字本身,王维的“行到水穷处,坐看云起时”不仅写景,更蕴含禅理,耐人寻味。

朗诵体会韵律

诗歌适合朗诵,通过声音感受节奏和情感,李白的《将进酒》豪迈奔放,高声诵读更能体会其气势。

诗歌在现代的应用

诗歌不仅是古代文人的雅趣,现代生活中也随处可见它的影子,广告文案、歌词创作、甚至社交媒体上的短句,都借鉴了诗歌的表达方式,许多品牌用诗句增强感染力,如“人生如逆旅,我亦是行人”被用于旅行宣传,赋予品牌文化内涵。

现代诗人如海子、顾城、北岛等,用新诗表达当代人的情感,海子的“面朝大海,春暖花开”成为无数人向往的生活状态。

个人观点

诗歌是跨越时空的艺术,无论是古典诗词还是现代新诗,都能触动人心,读诗不仅能提升语言能力,更能滋养心灵,不妨从“小青蛙的诗歌”开始,让孩子接触童谣,让成年人重温经典,让诗歌成为生活的一部分。