建党诗歌朗诵的艺术与内涵

诗歌朗诵是一种将文字转化为声音的艺术形式,通过声音的抑扬顿挫、情感的起伏变化,让文字更具感染力,建党诗歌朗诵则是一种特殊的朗诵形式,它以歌颂中国共产党、弘扬革命精神为主题,兼具文学性与思想性,这类诗歌往往具有鲜明的时代特征,承载着历史的记忆与民族的情感。

建党诗歌的起源与发展

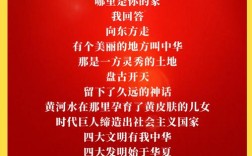

建党诗歌的创作最早可追溯至20世纪初,伴随着中国共产党的成立,一批革命诗人开始以诗歌为武器,抒发对革命事业的坚定信念,早期的建党诗歌多出现在革命刊物上,如《新青年》《向导》等,内容充满战斗性与号召力。

1921年,中国共产党正式成立,李大钊、陈独秀等早期革命家不仅投身革命实践,也通过诗歌表达理想,李大钊的《青春》虽非直接歌颂建党,但其昂扬的革命精神成为建党诗歌的重要思想源泉,随后的土地革命、抗日战争、解放战争时期,建党诗歌的创作更加丰富,如艾青的《向太阳》、田间的《给战斗者》等,都展现了中国共产党领导下的革命豪情。

新中国成立后,建党诗歌的题材更加广泛,既有对革命历史的回顾,也有对社会主义建设的热忱歌颂,贺敬之的《回延安》、郭小川的《团泊洼的秋天》等作品,均以深情的笔触描绘了党与人民的血肉联系。

建党诗歌的代表作者与经典作品

建党诗歌的作者群体广泛,既有革命家、政治家,也有专业诗人,他们的作品风格各异,但共同点是充满对党的忠诚与对人民的热爱。

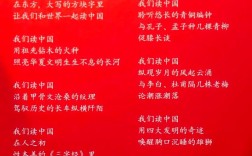

- 毛泽东——作为伟大的革命家,毛泽东的诗词充满豪迈气概,如《沁园春·雪》《七律·长征》等,不仅展现了革命乐观主义精神,也成为建党诗歌的典范。

- 贺敬之——他的《回延安》以真挚的情感表达了对革命圣地的怀念,语言朴实却极具感染力。

- 郭小川——擅长以抒情笔调描绘时代风貌,《团泊洼的秋天》展现了社会主义建设时期的蓬勃生机。

- 艾青——作为现代诗歌的代表人物,他的《向太阳》以象征手法歌颂光明与希望,契合建党精神。

这些作品不仅是文学的瑰宝,更是历史的见证,朗诵时需深刻理解其创作背景,才能准确传达情感。

建党诗歌的朗诵技巧

朗诵建党诗歌不同于普通诗歌,它需要更强的感染力与庄重感,以下是几个关键技巧:

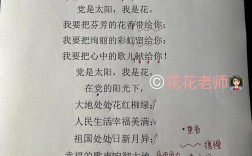

把握节奏与语调

建党诗歌往往气势恢宏,朗诵时需注意节奏的张弛有度,毛泽东的《沁园春·雪》开篇“北国风光,千里冰封,万里雪飘”宜用沉稳的语调,而“数风流人物,还看今朝”则需逐渐提高声调,展现豪情。

情感的真挚表达

朗诵建党诗歌最忌虚假浮夸,需以真实情感打动听众,朗诵贺敬之的《回延安》时,应融入对革命圣地的敬仰,让听众感受到诗人内心的激动。

适当运用肢体语言

朗诵时可配合适当的手势与表情,增强表现力,但需注意避免过度夸张,保持庄重感。

背景音乐的配合

在正式朗诵场合,可选用《红旗颂》《黄河大合唱》等经典音乐作为背景,增强氛围。

建党诗歌的创作手法

建党诗歌的创作手法多样,常见的有:

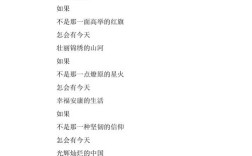

- 象征手法——如以“太阳”象征党的光辉,以“长城”象征民族精神。

- 对比手法——通过新旧社会的对比,突出党的伟大成就。

- 直抒胸臆——直接表达对党的赞美,如“没有共产党就没有新中国”。

- 叙事抒情结合——如《回延安》既叙述重回延安的经历,又抒发对革命岁月的怀念。

建党诗歌朗诵的应用场景

建党诗歌朗诵广泛应用于各类纪念活动,如:

- 七一建党节庆祝活动

- 红色文化教育

- 学校爱国主义教育活动

- 文艺汇演

在这些场合,朗诵者不仅是表演者,更是红色精神的传播者。

建党诗歌朗诵是一门融合文学、历史与表演的艺术,通过朗诵,我们不仅能感受诗歌的美,更能铭记党的光辉历程,传承红色基因,在新时代,让这些充满力量的诗歌继续激励我们前行,是每一位朗诵者的使命。