在中国文学史上,抗日诗歌以其深沉的情感和激昂的斗志,成为民族记忆的重要载体,这些作品不仅记录了那段烽火岁月,更展现了中华儿女不屈的精神风貌,让我们一同走进这些饱含血泪的文字,感受它们跨越时空的力量。

诗歌的诞生与时代印记

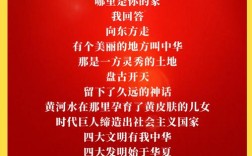

抗日战争时期,无数文人墨客拿起笔杆作为武器,用诗歌记录历史、鼓舞士气,艾青的《我爱这土地》创作于1938年,正值国土大片沦丧的艰难时刻,诗人以“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉”这样质朴而深情的诗句,道出了千万中国人对故土的眷恋,这首诗后来被谱曲传唱,成为抗战期间最具影响力的作品之一。

田间的《给战斗者》写于1937年,全诗以短促有力的节奏,模仿战鼓的韵律,呼唤民众奋起抵抗。“我们/必须/战斗啊/这土地/是我们的”,这样简洁明快的诗句,极易在群众中口耳相传,在当时起到了巨大的动员作用。

诗歌创作的背景与深意

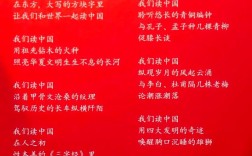

理解抗日诗歌,必须将其置于特定的历史语境中,光未然作词、冼星海作曲的《黄河大合唱》,创作于1939年诗人亲历黄河险峻风光后,诗中“风在吼,马在叫,黄河在咆哮”的磅礴气势,正是中华民族危急存亡关头发出的怒吼,这部作品在延安首演后迅速传遍全国,成为凝聚民心的重要文化符号。

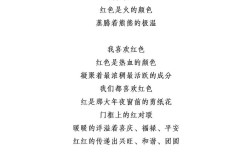

藏克家的《有的人》虽然写于1949年,但其精神内核与抗战时期一脉相承,诗中“有的人活着/他已经死了;有的人死了/他还活着”的对比,既是对英勇牺牲者的礼赞,也是对苟且偷生者的鞭挞,这种鲜明的价值判断,深深植根于抗战时期形成的民族气节。

朗诵技巧与情感表达

朗诵抗日诗歌,需要把握作品的情感基调,对于《黄河大合唱》这样气势恢宏的作品,应当采用饱满有力的发声,语速可适当加快,以表现作品的激昂情绪,而对于艾青《雪落在中国的土地上》这样沉郁的作品,则需要放慢语速,用低沉而坚定的语调,传达出诗歌中的忧患意识与不屈信念。

重要的是,朗诵者应当先深入理解诗歌的创作背景,体会诗人在特定历史环境下的心境,只有在充分把握作品内涵的基础上,才能通过声音准确传递诗歌的情感张力,比如朗诵田汉作词的《义勇军进行曲》时,既要表现“中华民族到了最危险的时候”的紧迫感,又要传达“我们万众一心”的坚定信念。

表现手法与艺术特色

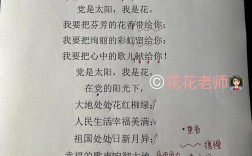

抗日诗歌在艺术表现上具有鲜明特色,许多作品采用直抒胸臆的方式,情感表达强烈而直接,如郭沫若的《战声》,通篇洋溢着抗战必胜的信念,用语铿锵有力,象征手法的运用也极为普遍,河流、土地、烽火等意象被赋予深刻的民族寓意。

这些诗歌还特别注重韵律和节奏,许多作品可以被谱曲演唱,光未然的《黄河大合唱》就是诗歌与音乐完美结合的典范,通过不同的乐章设置,全面展现了黄河的磅礴气势和民族精神的伟大。

当代价值与传承意义

在和平年代重读这些诗歌,我们依然能感受到字里行间澎湃的爱国热情,这些作品不仅是文学遗产,更是民族精神的生动教材,通过朗诵抗日诗歌,年轻一代能够更真切地理解历史的厚重,珍惜来之不易的和平。

许多中小学将《我爱这土地》《黄河大合唱》等作品纳入教材,通过课堂朗诵、文艺演出等形式,让青少年在艺术熏陶中接受爱国主义教育,一些文化机构也定期举办抗日诗歌朗诵会,使这些经典作品在新时代焕发新的生命力。

抗日诗歌作为特殊历史时期的文学结晶,其价值已超越文学本身,成为中华民族集体记忆的重要组成部分,每一次朗诵,都是对历史的回望,对先辈的致敬,也是对民族精神的传承与弘扬,在实现民族复兴的征程上,这些充满力量的诗歌将继续激励我们砥砺前行。

通过深入研读和用心朗诵,我们不仅能提升文学素养,更能从这些饱含深情的文字中汲取精神力量,让抗日诗歌的朗朗书声,成为传承红色基因、弘扬爱国精神的动人乐章。