在声音与情感的交汇处,红色诗歌以其磅礴的气势、深沉的情感和崇高的理想,成为朗诵舞台上经久不衰的瑰宝,它不仅仅是文字的组合,更是历史的回响、时代的强音和精神的火炬,掌握如何选择并演绎这些作品,能让每一次朗诵都成为一次深刻的精神洗礼和艺术享受。

经典篇目深度解析与演绎指南

要朗诵好红色诗歌,首要的是深入理解其内核,以下选取几首极具代表性的作品进行剖析。

-

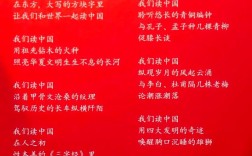

《沁园春·雪》—— 毛泽东

- 出处与背景:这首词创作于1936年2月,毛泽东同志率领红军长征部队到达陕北清涧县时,于一场大雪后登高望远,触景生情所作,它首次公开发表于1945年重庆谈判期间,在山城引起了巨大轰动。

- 作者心境与手法:中央红军刚刚完成伟大的战略转移,确立了新的革命根据地,词中展现的不仅是北国壮丽的雪景,更是一位伟大革命家对祖国山河的无限热爱与肩负历史使命的豪迈胸襟,作者运用对比手法,将壮美的自然景象与数千年的历史人物相映照,“俱往矣,数风流人物,还看今朝”,在批判性审视历史的基础上,抒发了无产阶级必将开创空前伟业的坚定信念。

- 朗诵要领:

- 基调把握:整体气势磅礴,意境开阔,起句“北国风光,千里冰封,万里雪飘”应以开阔、舒展的语调展开画卷。

- 节奏变化:上阕写景,节奏可稍缓,带着欣赏与赞叹;下阕论史,节奏转为铿锵有力,充满自信,至“俱往矣”处,可作一坚定而有力的停顿,随后以无比自豪和坚定的语气读出结尾句,将全词推向高潮。

- 重音处理:如“千里”、“万里”、“舞”、“驰”、“惜”、“略输”、“稍逊”、“只识”、“今朝”等词,需通过重音或语气的变化予以强调,凸显作者的情感倾向。

-

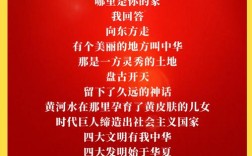

《可爱的中国》—— 方志敏

- 出处与背景:这是革命烈士方志敏于1935年在国民党狱中写下的散文式篇章,亦可作为深情澎湃的朗诵作品,在阴暗的牢房里,他怀着对祖国的赤诚和对未来的憧憬,用笔描绘出心中光明的新中国。

- 作者心境与手法:全文充满了强烈的对比:对祖国当下苦难的痛心疾首与对她美好未来的无限向往交织,方志敏运用了大量比喻和排比,将中国比作“母亲”,痛陈她的屈辱,又坚信她的“明媚的花园”必将代替“凄凉的荒地”,这是一种在绝境中依然迸发的、不可动摇的信仰之力。

- 朗诵要领:

- 情感层次:开篇应是沉痛而深情的,如同子女看到母亲受难;中间揭露敌人暴行时,语气转为愤慨与激昂;当描绘未来的中国时,情绪必须转为明亮、热切、充满希望,语速可稍快,语调上扬。

- 语气处理:多用内在语和情景再现,仿佛亲眼看到母亲所受的创伤,亲耳听到母亲的呼唤,结尾部分,“朋友,我相信,到那时……”应处理得坚定、自信,充满感染力,让听众感受到信仰的光芒。

- 停连运用:文中的排比句,如“到那时……到那时……”,在句与句之间应有恰当的停顿,形成情感的累积效应,最后喷薄而出。

-

《七律·长征》—— 毛泽东

- 出处与背景:作于1935年10月,中央红军越过岷山,长征即将胜利结束时,回顾一年来惊心动魄的历程,毛泽东以这首56字的七律,为这场伟大远征作了光辉的总结。

- 作者心境与手法:全诗以高度凝练的笔法,选取了长征途中具有代表性的几个典型场景,如五岭、乌蒙、金沙江、大渡河、岷山等,作者以轻松、豪迈的笔调,将艰难险阻视为“细浪”、“泥丸”,充分体现了红军战士藐视困难、笑对艰险的革命乐观主义精神。

- 朗诵要领:

- 整体风格:节奏明快,气韵流畅,充满自豪与喜悦。

- 意象表达:朗诵时脑海中要有画面感。“腾细浪”、“走泥丸”要读出举重若轻的意味;“云崖暖”可处理得亲切些,“铁索寒”则可带一丝凝重,形成对比,三军过后尽开颜”应是全诗情绪的最高点,语调开朗、昂扬,展现出胜利的欢欣。

红色诗歌朗诵的核心艺术手法

掌握了具体篇目,还需从宏观上把握朗诵红色诗歌的通用艺术技巧。

-

深刻理解,内化于心:朗诵的基石是理解,在开口之前,必须反复研读作品,查阅资料,了解其创作的时代背景、作者的生平经历与写作时的心境,只有当朗诵者自身被作品的精神所打动,其声音才能具备打动他人的力量。

-

情景再现,身临其境:在朗诵时,要运用想象力,在脑海中“看到”诗歌所描绘的场景——是苍茫的雪原,是险峻的山水,还是阴暗的牢房与光明的未来图景,将自己置身于那个情境之中,你的语气、节奏、情感自然会更加真实、饱满。

-

声音造型,张弛有度:

- 音量与力度需要,时而如洪钟大吕,气势恢宏;时而如潺潺溪流,深情诉说,强处不嘶吼,弱处有气息支撑。

- 节奏与停顿:红色诗歌往往情感起伏大,节奏切忌一成不变,重要的词句前、情感转折处,要敢于运用停顿,达到“此时无声胜有声”的艺术效果。

- 语调与重音:通过语调的抑扬顿挫来传达情感的波澜,精心设计重音,准确揭示语句的内在逻辑和情感核心。

-

态势语言,辅助表达:庄重、自然的表情和恰当的肢体语言能够强化朗诵的感染力,眼神应坚定有神,与观众有交流感;手势要简洁有力,与诗句内容相配合,避免过多过滥。

选择适合朗诵的红色诗歌的原则

并非所有红色题材诗歌都适合舞台朗诵,在选择时,可参考以下原则:

- 情感饱满,富有张力:作品本身应具有强烈的情感冲突或鲜明的思想倾向,易于引发诵者和听者的共鸣。

- 意象鲜明,画面感强:诗歌中最好有具体、生动的意象,便于诵者进行情景再现和艺术加工。

- 节奏分明,音韵和谐:注重语言的音乐性,读起来朗朗上口,富有节奏感和韵律美,更利于声音的表现。

- 篇幅适中,结构清晰:对于大多数朗诵场合,选择结构完整、篇幅适中的作品,更容易在有限时间内完成情感的起承转合,达到预期效果。

红色诗歌是中华民族宝贵的精神财富,通过精心的选择与精湛的朗诵艺术,我们能让这些沉睡在书本上的文字重新站立起来,焕发出震撼人心的生命力,它不仅是艺术的呈现,更是精神的传承,每一次成功的朗诵,都是一次与历史的对话,一次对初心的叩问,一次向着光明未来的集体宣誓,让我们的声音,成为传递这份不朽精神的最美载体。