在文学的广袤森林里,诗歌如同一簇簇形态各异的蘑菇,有的色彩斑斓,引人注目;有的朴实无华,却内蕴深厚,它们生长于特定的土壤与气候,承载着创作者的情感与时代的印记,探寻一首诗歌,就如同一次林间的采撷,需要知识,更需要一份敬畏与懂得。

溯源:生长诗歌的土壤与气候

每一首诗歌的诞生,都不是无根之木,它的“出处”与“创作背景”,构成了其生长的独特生态。

所谓出处,即诗歌的原始载体,它可能收录于一位诗人的别集之中,如李白的《李太白集》,这是我们系统了解诗人风格的最直接途径,它也可能散见于某部综合性的总集,如《全唐诗》,为我们提供了俯瞰一个时代诗歌风貌的宏伟视角,官修史书、地方志、甚至是古代的石碑、帛书上,都可能留存着诗作的踪迹,明确出处,是理解诗歌真实面貌的第一步,它确保了我们所品读的文本的可靠性。

而创作背景,则更为深邃地揭示了诗歌的“为何而作”,这包括了时代的大气候与个人生命历程的小环境,读杜甫的“国破山河在,城春草木深”,若不将其置于安史之乱后长安沦陷的悲怆背景之下,便难以体会那份浸入骨髓的家国之痛与沧桑之感,同样,了解李商隐身处牛李党争夹缝中的尴尬境遇,才能对其那些朦胧隐晦的无题诗多一份“深知”,诗人的个人遭遇、情感波折、乃至一次普通的游历或送别,都是催生诗意的温床,背景知识如同解码器,能帮助我们穿透文字的表层,触及其深层的情感核心与思想动机。

品鉴:辨识诗歌的形态与纹理

当我们手持一朵“诗歌的蘑菇”,如何欣赏它的美?这便涉及到它的“使用手法”——即诗歌创作的艺术技巧。

中国古典诗歌尤其讲究技法,首先是意象的营造,诗人 seldom 直白地诉说情感,而是通过选取客观物象来承载主观情意,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦”等一系列意象的组合,无需多言,一幅苍凉萧瑟的游子秋思图便跃然纸上,意象是诗歌的细胞,是构成意境的基础。

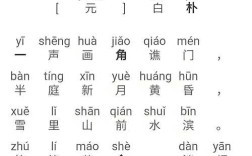

韵律与节奏,古典诗词的平仄、对仗、押韵,构成了它音乐性的骨架,这些格律规则并非束缚,而是诗人匠心独运的舞台,读李清照的《声声慢》,“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,一连串的叠字,不仅在声音上营造出低回婉转、如泣如诉的效果,更在节奏上模拟了心神不宁、反复徘徊的愁苦状态,形式与内容达到了高度的统一。

再者是修辞的运用,比喻、拟人、夸张、用典……这些手法极大地增强了诗歌的表现力,李贺诗中“羲和敲日玻璃声”的奇崛想象,苏轼笔下“欲把西湖比西子”的精妙比喻,都为作品增添了无穷的艺术魅力,理解这些手法,就如同掌握了欣赏一件艺术品的工具,能让我们更清晰地看到诗人的匠心所在。

融汇:将诗意融入当代生活

在当下这个快节奏的时代,我们应如何“使用”这些古老的诗歌?这里的“使用”,并非功利性的利用,而是指如何让诗歌与我们的生命发生真实的联结,焕发其当代价值。

其一,是作为修养的浸润,无需刻意,在闲暇时静心读一首诗,便是在喧嚣世界中为自己开辟一方宁静的天地,让王维的山水诗洗涤浮躁,让苏轼的旷达词开阔胸襟,诗歌是最好的心灵养料,它在潜移默化中提升我们的审美品味与人文素养。

其二,是作为表达的借鉴,我们在写作或言谈时,适时地、恰当地化用一句诗词,往往能起到画龙点睛的作用,使表达更具韵味与深度,这要求我们对诗义有准确的理解,避免生搬硬套,追求一种自然而然的融合。

其三,也是最重要的,是作为情感的共鸣,当我们与远方友人分别时,会想起“海内存知己,天涯若比邻”;在面对挫折时,会用“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”来激励自己,诗歌在此刻不再是书本上冰冷的文字,它成为了我们情感的代言人,跨越千年与我们对话,给予我们理解、慰藉与力量,这种跨越时空的精神共鸣,正是诗歌永恒生命力之所在。

诗歌,这些人类情感与智慧凝结成的“蘑菇”,需要我们带着耐心与智慧去寻觅和品味,从考证其源流,到剖析其肌理,再到将其精神内化于心,这是一个由外而内、由知而悟的完整过程,它不应被束之高阁,而应活跃在我们的呼吸之间,成为我们看待世界、安顿自我的一种方式,在这个意义上,每一次真诚的阅读,都是一次与美的相遇,一次文化的传承。