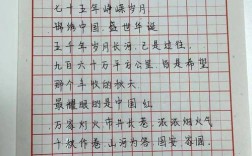

在中国古代文学的长河中,诗歌如一条奔腾不息的江河,滋养着无数心灵,而“驴”这一意象,虽不似梅兰竹菊般风雅,却以其独特的质朴与坚韧,在诗坛留下别样印记,从唐代的寒山拾得,到宋代的陆游苏轼,诗人们以驴为伴,以诗言志,创造出许多耐人寻味的佳作。

驴意象的文学源流

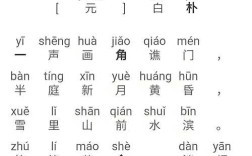

驴在诗歌中的出现,最早可追溯至《诗经·小雅》中的“驾彼四牡,载骤骎骎”,虽未直接点明,但已见骑乘之态,至魏晋南北朝,驴逐渐成为文人生活的写照,陶渊明《归去来兮辞》中“策扶老以流憩,时矫首而遐观”的闲适,虽未直言骑驴,却已开启隐逸先声。

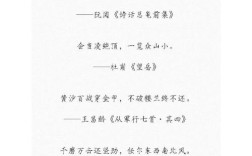

唐代是驴意象发展的黄金时期,寒山子作为隐逸诗僧的代表,其《寒山诗》中多次出现驴的意象:“家有寒山诗,胜汝看经卷,书放屏风上,时时看一遍。”诗中驴既是代步工具,更是超脱世俗的象征,与寒山齐名的拾得,在《拾得诗》中写道:“世间亿万人,面孔不相似,但见骑驴人,皆是我知己。”这种以驴识友的笔法,道出了文人相轻中的相知。

创作背景与时代特征

宋代文人骑驴之风更盛,陆游在《剑门道中遇微雨》中吟出“此身合是诗人未?细雨骑驴入剑门”的千古名句,这首诗创作于1172年,当时陆游从南郑调任成都,途经剑门关,细雨蒙蒙中骑驴而行,既是对前路未卜的忧思,也是对诗人身份的确认,这种将个人命运与自然景象融合的笔法,正是宋代诗歌“理趣”特色的体现。

苏轼在《和子由渑池怀旧》中写道“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥,泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。”虽未直接写驴,但诗中“老僧已死成新塔,坏壁无由见旧题”的感慨,与骑驴寻旧的意象一脉相承,这种对时光流逝的感悟,成为宋代文人诗的常见主题。

艺术手法与创作技巧

诗人在运用驴意象时,常采用以下手法:

-

对比衬托:王安石《题张司业诗》中“苏州司业诗名老,乐府皆言妙入神,看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”,以驴的平凡反衬诗艺的精深,这种平凡中见奇崛的笔法,正是宋诗精髓所在。

-

象征隐喻:唐求《题郑处士隐居》中“不信最清旷,及来愁已空,数点石泉雨,一溪霜叶风”,以驴的稳健象征隐士的从容,这种借物抒怀的手法,使诗歌意境更为深远。

-

动静结合:张耒《和周廉彦》中“修禊洛滨期一醉,天津春浪绿浮堤”,虽未直接写驴,但诗中闲适的意境与骑驴游春的场景相得益彰,这种以静衬动的笔法,增强了诗歌的画面感。

诗歌鉴赏与品读方法

品读这类诗歌时,建议把握三个维度:

首先要注意意象的关联性,如贾岛《题李凝幽居》中“鸟宿池边树,僧敲月下门”,虽未写驴,但“推敲”典故正源于贾岛骑驴吟诗的轶事,这种意象间的内在联系,需要读者细细品味。

其次要理解时代的审美特征,宋代诗歌追求“平淡中见奇崛”的境界,如梅尧臣《鲁山山行》中“适与野情惬,千山高复低,好峰随处改,幽径独行迷”,骑驴山行的平淡场景中,蕴含着对自然规律的深刻认识。

最后要体会诗人的情感寄托,范成大《四时田园杂兴》中“骑驴吹笛过村西,夹道垂杨拂面低”,看似写田园乐趣,实则寄托着对官场生活的疏离,这种含蓄的情感表达,需要读者结合诗人生平来理解。

诗歌的现代价值

在快节奏的现代社会,重读这些骑驴诗篇别有意味,它们提醒我们:生活不只有奔波劳碌,还有“细雨骑驴”的从容;成功不只有高头大马,还有“驴背吟诗”的雅致,当我们被各种压力困扰时,不妨想想陆游“细雨骑驴入剑门”的洒脱,或许能获得新的启示。

这些诗篇的艺术价值更值得珍视,它们告诉我们:伟大的艺术往往源于平凡的生活,真正的诗意就在日常点滴中,就像驴虽然普通,却在诗人笔下焕发出永恒的魅力。

诗歌创作从来不是高高在上的特权,而是每个人都可尝试的表达,当我们学会在平凡中发现诗意,生活就会变得丰富多彩,这或许就是古代骑驴诗篇留给现代人最宝贵的遗产。