在中国古典文学的长河中,柳树以其独特的姿态,成为文人墨客笔下经久不衰的意象,它不仅是自然景物的描绘,更承载着丰富的情感与深刻的文化内涵,从《诗经》的“昔我往矣,杨柳依依”开始,柳就与离别、思念、时光流转等主题紧密相连,历经千年演变,形成了独具魅力的诗歌传统。

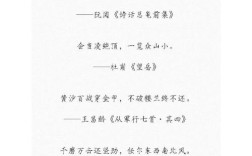

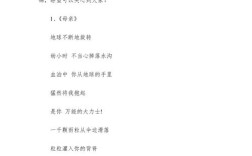

柳树在诗歌中的运用,最早可追溯到先秦时期。《诗经·小雅·采薇》中的名句,以杨柳的柔美姿态,反衬出征人离家的哀愁与物是人非的感慨,这里的柳,已不仅是自然景物,更被赋予了情感色彩,奠定了后世咏柳诗的基调,这种将自然景物与人类情感相融合的手法,是中国古典诗歌的重要特征之一。

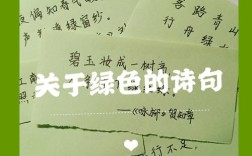

到了唐代,咏柳诗达到鼎盛,贺知章的《咏柳》可谓家喻户晓:“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦,不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。”这首诗创作于诗人晚年归乡期间,通过对柳树细致入微的观察,展现了早春的生机与活力,诗人运用比喻手法,将柳树比作“碧玉”,柳条比作“丝绦”,春风比作“剪刀”,形象生动地描绘出柳树的婀娜多姿,这种精巧的构思,既体现了诗人对自然的热爱,也流露出归乡后的愉悦心情。

与贺知章的明快风格不同,李商隐的《离亭赋得折杨柳》则充满了离愁别绪:“含烟惹雾每依依,万绪千条拂落晖,为报行人休尽折,半留相送半迎归。”这首诗创作于诗人多次经历仕途辗转、与友人分别的背景下,诗中柳树被赋予了人的情感,“含烟惹雾”的描写既写实又写意,将离别时的不舍与迷茫表现得淋漓尽致,诗人通过“折柳”这一送别习俗,深化了诗歌的意境,使柳成为离情的象征。

宋代诗词中的柳意象,在继承唐代传统的基础上,更添哲理思辨,苏轼的《水龙吟·次韵章质夫杨花词》堪称咏柳词中的杰作:“似花还似非花,也无人惜从教坠,抛家傍路,思量却是,无情有思。”这首词创作于诗人被贬期间,表面咏杨花,实则抒写人生际遇,词人通过杨花的漂泊无依,暗喻自身宦海浮沉的无奈与惆怅,这种将个人命运与自然景物相联系的创作手法,使诗歌的意境更加深远。

柳树在诗歌中的表现手法丰富多样,除常见的比喻外,拟人手法也运用得极为娴熟,如唐代诗人唐彦谦的《垂柳》:“绊惹春风别有情,世间谁敢斗轻盈。”将柳树描绘成一位与春风嬉戏的少女,赋予其灵动的生命气息,这种拟人手法的运用,不仅增强了诗歌的形象性,也使柳树的意象更加鲜活生动。

象征手法的运用也是咏柳诗的重要特色,由于“柳”与“留”谐音,折柳赠别成为古代送别习俗,柳也因此成为留客、惜别的象征,李白的《春夜洛城闻笛》:“此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。”通过笛声中的《折杨柳》曲调,唤起游子的思乡之情,柳在这里成为连接游子与故乡的情感纽带。

在诗歌创作中,柳还常与其他意象组合,形成独特的意境,柳与月、柳与水、柳与亭等组合,都能产生特殊的艺术效果,如韦庄的《台城》:“无情最是台城柳,依旧烟笼十里堤。”以柳的无情反衬人世沧桑,通过柳的“依旧”与王朝的更迭形成强烈对比,深化了历史兴亡的感慨。

对于现代读者而言,欣赏古典诗歌中的柳意象,需要了解其文化背景与创作手法,首先应当把握诗歌创作的时代背景与作者生平,这有助于理解诗歌中蕴含的深层情感,其次要关注诗歌中运用的艺术手法,如比喻、拟人、象征等,体会诗人如何通过柳这一意象传达情感与思想,最后要结合整首诗的意境,理解柳在诗歌整体结构中的作用,而非孤立地看待。

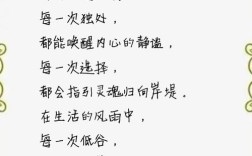

在当今社会,古典诗歌中的柳意象依然具有现实意义,它提醒我们在快节奏的生活中,不妨停下脚步,欣赏身边的自然美景,感受传统文化的魅力,柳树所象征的坚韧品格——虽枝条柔软却生命力顽强,也值得现代人借鉴,在面对困境时,我们或许可以像柳树那样,既保持内心的柔软,又展现出生命的韧性。

古典诗歌中的柳,早已超越单纯的植物范畴,成为中华文化的重要符号,它承载着古人的情感与智慧,穿越时空,依然在向我们诉说着那些关于离别、思念、坚韧与希望的故事,每一首咏柳诗都是一扇窗口,透过它,我们不仅能看到古人的情感世界,也能感受到中华文化的深厚底蕴,在这个日益数字化的时代,重读这些经典诗篇,或许能帮助我们找回与自然、与传统、与内心的深层连接。