营改增诗歌,这一独特称谓并非文学史上的既定分类,而是伴随中国税制改革进程诞生的文化现象,它特指在营业税改征增值税这一重大经济政策实施过程中,创作者以传统诗词形式记录时代变革、抒发行业感悟的文学作品,这类诗歌既承载着千年诗教传统,又烙印着鲜明的时代特征,成为观察社会变迁的独特文化窗口。

诗词格律的现代演绎

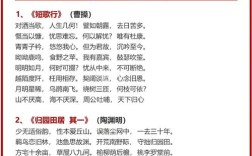

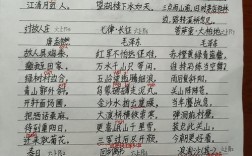

传统诗词创作讲究“篇有定句,句有定字,字有定声”,营改增诗歌在继承这些基本规则的同时,展现出与时俱进的创新特质,七律《税改春风》中“三证合一开新局,增值税率细分明”的对仗,既符合平仄要求,又将现代财税术语自然融入古典格律,这类作品常采用“旧瓶装新酒”的创作手法,用《鹧鸪天》《沁园春》等传统词牌填写现代经济生活,实现古典艺术形式与现代专业内容的有机融合。

创作者在押韵方面也展现出灵活性,古诗韵书《平水韵》与现代普通话发音存在差异,当代创作者在保持韵脚和谐的前提下,适当放宽用韵标准,如《减税赞》中“征管流程数字化,营商环境沐春晖”的“晖”字,在中华新韵中属于“微”韵部,既保持韵律美感,又符合现代人诵读习惯。

创作背景的时代印记

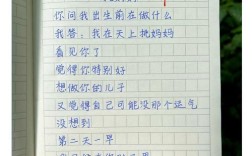

2016年全面推开的营改增试点,为这类诗歌提供了丰富创作素材,税务工作者创作的《金税工程抒怀》记录着税控系统升级的历程:“税控盘接金三系,数据云端万里通”,企业财务人员撰写的《营改增感赋》则体现政策对实体经济的影响:“抵扣链条环环扣,企业税负渐渐轻”,这些作品如同时代备忘录,以文学形式凝固重大改革的历史瞬间。

值得注意的是,不同地域的创作各具特色,东部沿海地区作品多聚焦跨境税收与国际税制接轨,中西部地区创作则更关注基础设施建设与产业升级,这种地域差异使得营改增诗歌呈现出多元立体的创作格局,成为研究区域经济发展的辅助文本。

修辞手法的专业转化

隐喻手法在这类诗歌中具有特殊价值,将“增值税发票”喻为“经商护照”,把“税收优惠政策”比作“及时雨”,既保持诗歌的意象美感,又准确传达专业内涵。《税月如歌》中“进项销项如经纬,织就营商锦绣图”的比喻,将抽象的税务概念转化为具象的文学意象,增强作品感染力。

用典技法也呈现现代化演变,除传统历史典故外,创作者巧妙化用经济学术概念。《水调歌头·税改》中“不见营业税重复,但看增值环环扣”化用税法原理,通过对比手法展现税制优化成果,这种专业术语的诗化处理,要求创作者既精通诗词创作规律,又深刻理解政策内涵。

实用功能的拓展延伸

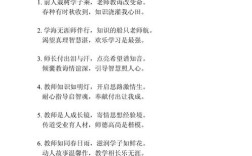

在税务系统内部,这些诗歌常作为政策宣传的创新载体,某地税务局创作的《增值税组诗》,将税率调整、申报流程等专业内容转化为朗朗上口的律诗,提升政策传播效果,企业培训中也出现将税法要点编成绝句口诀的实践,帮助财务人员记忆复杂条款。

文化交流层面,这些作品成为财税领域与其他行业对话的桥梁,在“税收宣传月”活动中,诗词朗诵与政策解读相结合的形式,既提升活动文化品位,又增强专业内容的亲和力,部分作品被制作成书法作品悬挂于办税服务厅,实现功能性空间的人文氛围营造。

创作要领与鉴赏方法

优秀营改增诗歌需把握三个维度:格律严谨度、专业准确度与艺术感染力,创作者应避免生硬堆砌专业术语,而要通过意象转化实现专业内容的诗性表达,鉴赏时可从三个层面入手:表层看格律修辞是否规范,中层析政策内容是否准确,深层品时代精神是否彰显。

《营改增赋》中“破除重复征税弊,建立公平课税基”既符合骈文对仗要求,又精准概括改革核心目标,实现法律条文向文学表达的升华,这类作品成功的关键在于找到专业性与艺术性的最佳平衡点。

文化价值的当代意义

这类诗歌的涌现,体现中华诗教传统在当代的延续与创新,它将看似枯燥的制度变革转化为可感知的审美对象,为观察经济社会变迁提供人文视角,从更广阔视野看,专业领域与古典文学的跨界融合,为传统诗词的当代发展开辟新路径。

随着数字经济时代来临,电子发票、区块链技术等新元素正逐渐进入创作视野,未来这类诗歌或将呈现更多与科技融合的创新表达,但核心价值始终在于:用千年诗心记录时代脉动,以文化自信传承文明薪火。

这种创作现象证明,中国古典诗词具有强大的包容性与生命力,当古老的平仄格律与现代化的税制改革相遇,依然能碰撞出绚丽的艺术火花,这是中华文化生生不息的生动体现,也是文脉传承与时代精神交融的当代实践。