诗歌,作为语言艺术的精粹,承载着人类最细腻的情感和最深邃的思考,它不仅是历史的回音,更是我们通往明天的一座桥梁,就让我们一同走进诗歌的世界,探寻其魅力所在,并思考如何让这份古老的智慧,照亮我们的未来。

诗歌的源流与作者

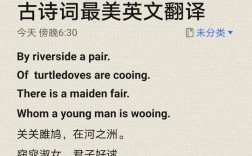

诗歌的起源,几乎与人类文明同步,最早的诗歌总集《诗经》收录了西周初年至春秋中叶的诗歌,共三百零五篇,它并非由某一位诗人独立完成,而是集体智慧的结晶,是当时社会生活与民众情感的忠实记录,从“关关雎鸠,在河之洲”的婉转,到“昔我往矣,杨柳依依”的感伤,这些诗句穿越数千年时光,依然能触动我们的心弦。

继《诗经》之后,以屈原《离骚》为代表的楚辞,开创了浪漫主义诗歌的先河,屈原在政治理想破灭后,将满腔悲愤与对家国的眷恋,化作瑰丽奇崛的文字,“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,这种求索精神至今激励着我们。

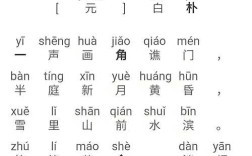

至唐代,诗歌达到鼎盛,李白、杜甫、王维、白居易等巨匠辈出,李白的诗风豪放飘逸,充满盛唐的自信与张扬,如“天生我材必有用,千金散尽还复来”;杜甫则沉郁顿挫,其诗被誉为“诗史”,深刻反映了安史之乱前后的社会动荡与民生疾苦,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”便是其真实写照,了解诗人的生平与时代,是理解其作品的关键,李白的漫游经历塑造了他的不羁,杜甫的颠沛流离则成就了他的深沉。

宋词作为另一种诗歌形式,与唐诗并峙,苏轼的“大江东去,浪淘尽”尽显豪放,柳永的“杨柳岸,晓风残月”则极尽婉约,词最初是配乐演唱的歌词,因此更注重音律的和谐与意境的营造,词人的个人遭遇与情感波折,往往在词中体现得淋漓尽致。

创作背景的深刻影响

每一首经典诗作的诞生,都离不开其特定的创作背景,这背景包括时代环境、社会状况以及作者的个人境遇。

南唐后主李煜的词,在其亡国前后风格迥异,前期多写宫廷享乐与男女情爱,如“画堂南畔见,一晌偎人颤”;而亡国后被囚于汴京,其词作则充满了故国之思与亡国之痛,“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,个人的悲剧与时代的巨变交织,成就了其词作动人心魄的力量。

同样,南宋诗人陆游的绝笔诗《示儿》,“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”,其沉郁悲壮的爱国情怀,只有置于金兵南侵、山河破碎的南宋初期这一大背景下,才能被深刻体会,诗人的情感与时代的脉搏同频共振,使得诗歌超越了文字本身,成为历史的见证和民族精神的载体。

诗歌的品读与运用方法

如何将古老的诗歌融入现代生活,让其滋养我们的精神世界?关键在于掌握正确的品读与运用方法。

反复吟诵,感受音韵之美: 诗歌,尤其是古典诗词,具有极强的音乐性,平仄、对仗、押韵构成了其独特的节奏感,静下心来,放声朗读李白的《将进酒》或苏轼的《水调歌头》,便能直观感受到那种抑扬顿挫、回环往复的音律之美,这种声音的韵律,本身就能带来审美的愉悦。

深入解析,理解意象之境: 意象是诗歌的基本构成单位,是融入了诗人主观情感的客观物象。“月亮”在诗中往往不仅是天体,更承载着思乡(“举头望明月,低头思故乡”)、怀人(“海上生明月,天涯共此时”)、或是对永恒的思考(“人生代代无穷已,江月年年望相似”)等丰富内涵,解读诗歌,就是要抓住这些核心意象,探寻其象征意义,从而进入诗人营造的艺术境界。

联系现实,实现古今对话: 诗歌的价值在于其永恒的普世性,当我们面临困境时,可以从“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”中汲取力量;当我们思念远方亲友时,“但愿人长久,千里共婵娟”是最好的慰藉;当我们欣赏春日美景时,“等闲识得东风面,万紫千红总是春”能让我们与古人心意相通,将诗句与个人生活体验相结合,诗歌便不再是冰冷的文字,而成为我们情感的出口和精神的向导。

适度引用,提升表达层次: 在日常写作、演讲或交流中,恰当地引用诗句,能瞬间提升语言的文化底蕴和感染力,在鼓励他人时用“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”;在描述时间流逝时用“逝者如斯夫,不舍昼夜”,这种运用,是对传统文化的活化,也让我们的表达更具韵味。

常见艺术手法赏析

诗歌之所以动人,离不开各种艺术手法的巧妙运用。

- 赋、比、兴: 这是《诗经》以来就广泛使用的手法。“赋”是直陈其事,如《木兰诗》中对木兰从军过程的叙述;“比”是比喻,如李煜将愁绪比作“一江春水”;“兴”是先言他物以引起所咏之词,如《关雎》以雎鸠和鸣起兴,引出对淑女的追求。

- 夸张与想象: 李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,通过极度的夸张和超凡的想象,将庐山瀑布的雄伟奇丽展现得淋漓尽致,体现了浪漫主义手法的魅力。

- 用典: 诗人常引用历史故事或前人诗句,以含蓄地表达思想感情,辛弃疾的词中就大量用典,如《永遇乐·京口北固亭怀古》中接连引用孙权、刘裕等人的故事,借古讽今,抒发了自己抗金复国的雄心与报国无门的悲愤,理解典故,是深入解读此类诗歌的钥匙。

- 虚实结合: 柳永的《雨霖铃》中,“念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”是实写离别时的景物,而“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月”则是虚拟别后的情景,虚实相生,极大地拓展了词的意境,深化了离愁别绪。

诗歌,是我们民族的文化基因,是连接过去与未来的精神纽带,它教会我们如何观察世界,如何体味情感,如何表达自我,在信息爆炸、节奏飞快的今天,我们或许更需要诗歌的浸润,它能让匆忙的脚步稍作停留,让浮躁的心灵获得宁静,品读一首好诗,如同与一位睿智的先哲对话,能让我们在纷繁复杂的世界中,找到内心的秩序与力量,我们的明天,不仅需要科技的驱动,更需要人文的滋养,让诗歌的薪火,在我们手中传递下去,照亮每一个寻常的日子,赋予生活以诗意和远方,这并非要求人人都成为诗人,而是希望我们都能保有一颗诗心,用审美的眼光看待生活,用丰盈的内心面对未来。