每逢端午,人们总会在粽香里想起那些流传千年的诗句,诗歌与粽子,都包裹着文化的基因,在时光中沉淀出独特的风味,就让我们一同解开这枚“诗粽”,品味其中层层叠叠的韵律与情感。

诗词的源头活水

中国诗歌的源头,可以追溯到两千多年前的《诗经》,那些“蒹葭苍苍,白露为霜”的吟唱,如同最初的糯米,纯净而质朴,到了战国时期,屈原的《离骚》《九章》将诗歌推向第一个高峰,他的作品想象瑰丽,情感炽烈,“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的执着精神,恰如粽叶包裹的坚定内核。

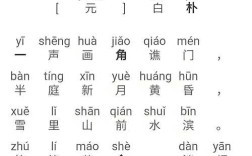

魏晋南北朝是诗歌的重要发展期,陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”开创了田园诗派,其淡泊如清水中浸泡的糯米;谢灵运的“池塘生春草,园柳变鸣禽”则奠定了山水诗的基础,清新自然如粽叶的香气。

唐代,诗歌达到鼎盛,李白、杜甫、王维、白居易等大家辈出,律诗、绝句格式成熟完善,这时的诗歌就像包裹完成的粽子,形态完美,内容充实,宋词则在唐诗基础上另辟蹊径,苏轼的豪放、李清照的婉约,为诗歌增添了新的韵味,如同甜粽与咸粽,各具风味。

诗人的情怀寄托

屈原在汨罗江畔的悲壮一跃,让粽子与诗歌永远联结,他的《怀沙》写道:“浩浩沅湘,分流汨兮,修路幽蔽,道远忽兮。”这种对国家命运的忧思,如同粽绳般紧紧缠绕在诗歌传统中。

杜甫在《端午日赐衣》中写道:“宫衣亦有名,端午被恩荣,细葛含风软,香罗叠雪轻。”这位总是忧国忧民的诗圣,在端午时节也流露出对美好生活的细腻感受,这种复杂的情感层次,恰如一枚粽子的丰富内涵。

苏轼在《浣溪沙·端午》中吟诵:“彩线轻缠红玉臂,小符斜挂绿云鬟,佳人相见一千年。”他将端午习俗与人生感慨巧妙融合,让节日的欢愉与生命的思考相得益彰。

创作的时空密码

每首诗歌都是特定时代的产物,理解创作背景,就像了解粽子的制作过程,能让我们更深入地品味其中的滋味。

屈原的诗歌创作在战国末期,楚国面临内忧外患,他的作品充满对国家的忧虑和对理想的不懈追求,这种时代背景下的创作,赋予了诗歌深沉的力量。

杜甫的诗歌多创作于安史之乱期间,社会的动荡、人民的苦难都化作他笔下的字句,而他在端午时节写下的诗篇,则是在乱世中寻找片刻安宁的真实写照。

苏轼的端午词写于被贬期间,即便如此,他依然能在节日中找到生活的乐趣,这种在逆境中保持豁达的心态,让他的诗词具有穿越时空的感染力。

品读的多维视角

欣赏诗歌如同品尝粽子,需要调动全部感官,我们可以从这几个角度入手:

韵律是诗歌的外在形态,如同粽子的棱角,近体诗的平仄对仗,词的句式变化,都值得细细品味,李清照《如梦令》的“知否,知否?应是绿肥红瘦”,短短几句,韵律流转,情感绵长。

意象是诗歌的内在灵魂,如同粽子的馅料,诗人通过意象传递情感,王维的“明月松间照,清泉石上流”,构建出空灵的意境,让人回味无穷。

情感是诗歌的最终归宿,如同粽子的滋味,读李商隐的“相见时难别亦难,东风无力百花残”,能感受到那份深沉的思念与无奈。

表达的技艺精髓

诗歌创作讲究技法,就像包粽子需要技巧,比喻、象征、用典等手法,都是诗人常用的工具。

李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,运用夸张手法,将现实景观升华为艺术想象,这种大胆的创造,让诗歌具有震撼人心的力量。

杜甫的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,采用拟人手法,让自然景物都染上诗人的情感色彩,这种主客交融的写法,深化了诗歌的感染力。

苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟”,化用前人诗句而又自出新意,这种用典而不泥古的创作方式,值得现代创作者借鉴。

传统的现代转化

古典诗词在当代依然具有生命力,我们在端午读诗,不仅是怀旧,更是寻找与古人对话的途径。

现代诗歌创作可以借鉴古典诗词的意境营造,如诗人余光中的《乡愁》,虽然形式是现代诗,但其中“乡愁是一枚小小的邮票”的比喻,与古典诗词的意象运用一脉相承。

古诗词的韵律美也可以融入现代创作,适当运用对仗、押韵等技巧,能让现代作品更具音乐性,流行歌词中“天青色等烟雨,而我在等你”这样的句子,就成功化用了古典意境。

将个人体验与传统文化结合,是让诗歌焕发新生的有效途径,在端午时节,我们既品尝粽子的美味,也品味诗歌的韵味,让这个古老节日在当下展现出新的文化魅力。

在这个粽叶飘香的季节,不妨泡一壶清茶,翻开一卷古诗,在诗词的江河中打捞那些闪光的句子,它们历经千年依然鲜活,就像刚出锅的粽子,热气腾腾,等着有缘人来品尝、来理解、来传承,诗歌从来不是博物馆里的展品,而是每个时代都能重新解读、重新体验的活的文化,当我们用自己的生命体验去印证那些古老诗句时,诗歌就真正活在了当下。