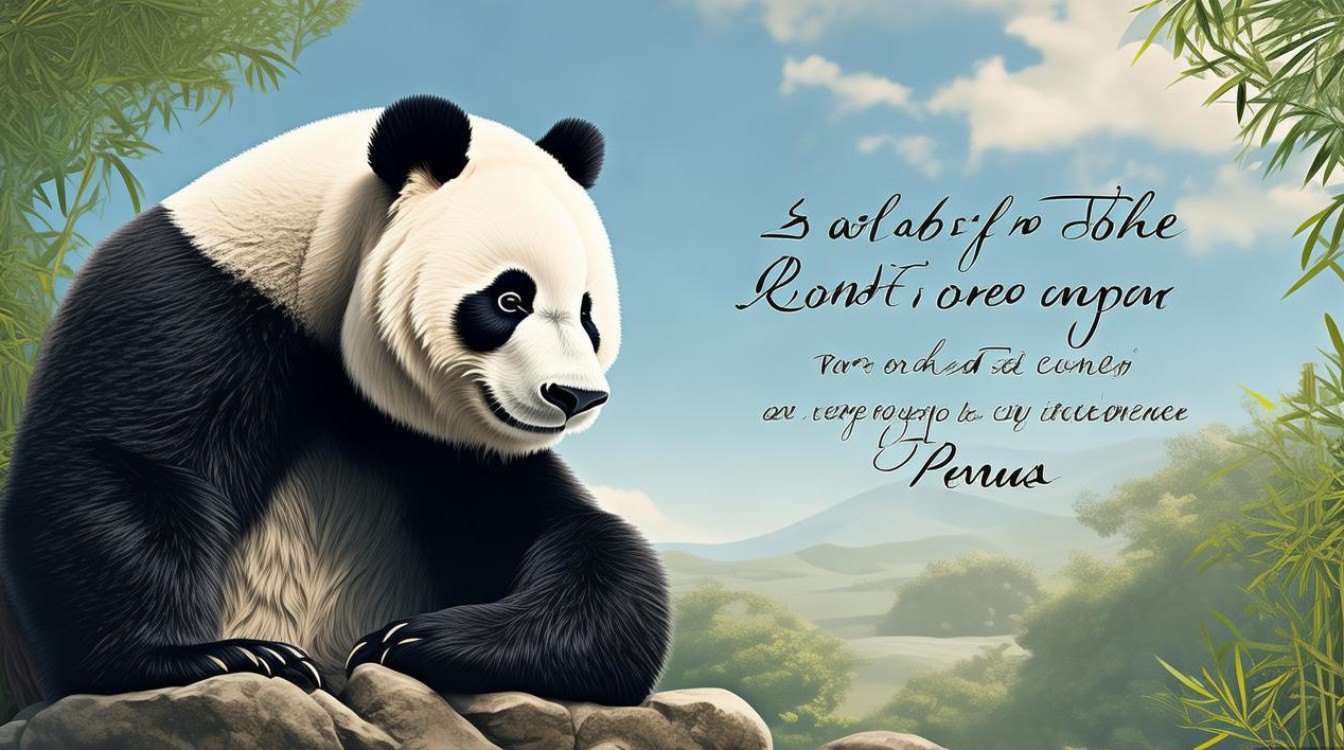

在中国传统文化的璀璨星河中,诗歌是那颗最耀眼的明珠之一,它以其精炼的语言、深邃的意境和丰富的情感,传承着中华民族的智慧与审美,而当这份古老的诗意与憨态可掬的“国宝”熊猫相遇,便碰撞出一种跨越时空的独特魅力,我们就一同走进关于熊猫的诗歌世界,探寻其中的文学知识与创作奥妙。

熊猫意象的源流与诗歌的出处

熊猫,作为一种珍稀动物,其形象很早就出现在华夏先民的视野中,在古代,它常被称为“貔貅”、“貘”或“白豹”等,关于熊猫的早期文字记载,更多见于史书、地方志或博物志类著作,而非纯粹的诗歌。《诗经》中虽未直接描绘熊猫,但其开创的“比兴”手法,为后世诗人咏物言志提供了典范。

真正将熊猫(或其古称)纳入诗歌领域的作品,多出自唐宋及以后,这些诗歌的出处,往往与诗人的经历见闻密切相关,诗人可能在蜀地(今四川,熊猫的主要栖息地)为官、游历,或从友人处听闻这种奇兽,有感而发,创作成诗,唐代诗人白居易的《貘屏赞》虽以“赞”为文体,但其诗化的语言和深刻的寓意,使其具备了诗歌的韵味,他在序文中提到,因听闻“貘”能食梦辟邪,故请画工于屏风上绘制其形,并作赞文,这便是一首与熊猫古称相关的、具有明确创作缘由的文学作品。

代表性作者与作品的创作背景解析

要深入理解熊猫诗歌,必须结合作者的生平与创作背景。

以白居易的《貘屏赞》为例:“邈哉其兽,生于南国,其名曰貘,非铁不食,昔在上古,人心忠贞。……寝其毗貅,辟厉驱精。” 这里的“貘”根据后世学者考证,极有可能指的就是大熊猫,白居易创作此诗时,正值中年,仕途坎坷,对朝政的复杂和人生的忧患有着深切体会,他借“貘”食梦辟邪的传说,表达了对清明政治、驱除奸邪的向往,以及寻求内心安宁的愿望,这首诗并非单纯咏物,而是托物言志,将个人情志与社会理想寄托于“貘”这一意象之中。

再如,一些宋代及以后的诗人,在描绘西南地区风物的诗篇中,也可能提及类似熊猫的动物,这些作品的创作背景,通常是诗人身处或想象那片神秘土地,将其作为远离中原喧嚣、充满原始生命力的象征,诗人借熊猫这类稀有动物,抒发对自然造化的惊叹,或寄托归隐山林的逸趣。

理解这些背景,我们就能明白,古人笔下的熊猫,并非我们今天在动物园中看到的萌宠,它往往被赋予了更多神话色彩、政治隐喻或哲学思考,它是连接人与自然、现实与理想的诗意桥梁。

熊猫诗歌的鉴赏方法与情感共鸣

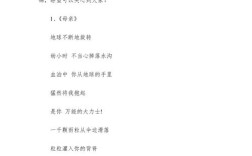

欣赏一首关于熊猫的诗歌,我们可以从以下几个层面入手:

-

意象解读:首先要辨识“熊猫”在诗中的具体名称(貘、貔貅等),并理解诗人赋予它的特定内涵,它是祥瑞的象征?是勇猛的战士(如古人视貔貅为猛兽)?还是神秘山林的使者?准确把握意象,是读懂诗歌的第一步。

-

手法分析:诗人运用了哪些艺术手法来塑造熊猫形象?是白描其形貌,还是用典其传说?是比喻其特性,还是象征其精神?白居易用“非铁不食”的夸张,来强调貘的神异性;用“辟厉驱精”的象征,来表达其功能性,这些手法的运用,极大地增强了诗歌的表现力和感染力。

-

意境体会:透过熊猫的形象,诗人营造了怎样的整体氛围和境界?是神秘奇幻的,还是宁静悠远的?是雄浑壮阔的,还是诙谐有趣的?将自己代入诗境,感受那份独特的美学体验。

-

情感联结:诗歌要打动人心,体会诗人透过熊猫这一意象,抒发了怎样的个人情感,或表达了何种社会关怀,是与自然的对话,是对现实的讽喻,还是对美好生活的祈愿?找到情感的共鸣点,才能真正领略诗歌的灵魂。

从古典到现代:熊猫诗歌的创作手法启示

古典诗歌中关于熊猫的创作,为我们今天的文学创作,尤其是现代诗歌和新国风写作,提供了宝贵启示。

-

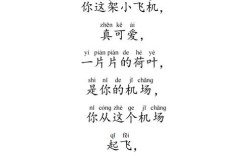

传统意象的现代化转化:我们可以继承古人“托物言志”的传统,但赋予熊猫全新的时代内涵,它可以是和平的使者、生态保护的标志,也可以是慢生活哲学的体现,关键在于找到古典意象与现代人精神需求的连接点。

-

神话与现实的交织:古人善于将传说与现实结合,创造出富有浪漫色彩的艺术形象,现代创作同样可以借鉴这一点,将熊猫的生物学特性与其文化象征意义巧妙融合,既尊重科学,又不失诗意想象。

-

语言与形式的创新:不必拘泥于严格的古体格律,可以运用现代诗的自由形式,结合精炼、富有张力的语言,去捕捉熊猫的神韵,可以描绘其静态的憨厚,也可以刻画其动态的灵动,更可以深入其象征意义进行哲思。

-

生态视角的融入:与古人主要从神话或政治角度书写不同,现代创作者更应具备生态意识,熊猫诗歌可以成为倡导生物多样性保护、反思人与自然关系的载体,使古老的诗歌体裁焕发出新的时代生命力。

熊猫,从古籍记载中的神秘异兽,到现代中国的文化名片,其形象在诗歌的长河中不断演变、丰富,品读关于熊猫的诗歌,不仅是欣赏文字之美,更是进行一次文化的寻根与创新的探索,它提醒我们,优秀的文学创作,既能扎根于深厚的文化传统,又能敏锐地回应时代的脉搏,当我们提笔,尝试为这黑白分明的精灵赋诗时,我们连接的,是一段绵延千年的文脉,开启的,是一个充满无限可能的诗意空间。