在中国古典文学的璀璨星河中,有一片令人扼腕叹息的星域,它不以繁盛华美著称,却因悲壮与决绝而光耀千古,这片星域,便是“麦城”,它不仅仅是一个历史地名,更是一个凝结了失败、忠诚与命运转折的文化符号,与之相关的诗歌作品,为我们打开了一扇通往历史深处、品读复杂人性的独特窗口。

麦城:从历史坐标到诗歌意象

麦城,其名初见于《左传》,但真正让它烙印在民族集体记忆中的,是三国时期蜀汉名将关羽的陨落,建安二十四年(公元219年),关羽北伐襄樊,水淹七军,威震华夏,然而东吴吕蒙白衣渡江,偷袭荆州,致使关羽腹背受敌,最终兵败退守麦城,他试图突围,却于临沮被俘遇害,从此,麦城便与关羽的悲剧紧密相连,从一个普通的地理名词,升华为一个代表着英雄末路、功败垂成的强大诗歌意象。

后世诗人词客,但凡咏及关羽、论及兴亡、感叹命运,麦城便是一个无法绕过的沉重注脚,它象征着巅峰之后的急转直下,忠诚遭遇的残酷背叛,以及个人努力在历史洪流面前的无力感,这一意象的凝练,使得“麦城”二字在诗词中一经出现,便自带苍凉悲壮的基调,无需多言,便能唤起读者深沉的历史共鸣。

诗作巡礼:悲歌中的多重奏鸣

围绕麦城与关羽的诗歌创作,如同多声部的合唱,从不同角度演绎着这场千古悲剧。

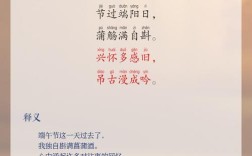

一部分作品,聚焦于对关羽个人的哀悼与敬仰,唐代诗人郎士元在《关羽祠送高员外还荆州》中写道:“将军禀天姿,义勇冠今昔,走马百战场,一剑万人敌。”诗歌赞颂了关羽的勇武与忠义,而这样的英雄最终魂断麦城,其悲剧性便愈发强烈,清代的赵翼在《赤壁》中更是直言:“千秋人物三分国,一片山河古战场,今日经过已陈迹,月明渔父唱沧浪。”其中虽未直接点明麦城,但“千秋人物”的消逝与“陈迹”的苍凉,无不笼罩在关羽败亡的阴影之下,充满了历史的虚无与感伤。

另一部分作品,则跳脱出个人命运的慨叹,上升到对历史兴亡的宏观反思,这类诗作往往将麦城之败置于三国鼎立、相互制衡的大格局中审视,它们探讨的不再仅仅是关羽的疏忽,而是蜀汉政权在战略上的得失,是“大意失荆州”对整个历史走向的深远影响,诗人们通过麦城这个节点,思考着忠诚与代价、个人英雄主义与团队协作、军事胜利与政治根基之间的复杂关系,这使得麦城诗歌超越了简单的英雄颂歌或悲歌,具备了深厚的历史哲学深度。

创作手法:如何书写悲壮与苍凉

诗人们在处理麦城这一题材时,运用了多种艺术手法,以强化其情感冲击力和艺术感染力。

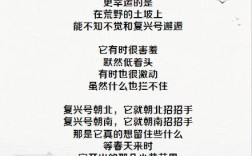

对比手法的极致运用,最常见的便是将关羽生前的辉煌与死后的凄凉进行尖锐对比。“威震华夏”与“兵败身死”,“青龙偃月”与“荒城断垣”,这种巨大的反差,无需额外渲染,悲情便油然而生,如“忆昔雄姿镇荆襄,今看孤冢对夕阳”之类的诗句,正是通过时间线上的前后对比,让读者深切感受到命运的无常与残酷。

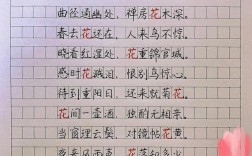

场景与意象的精心选择,诗人们很少直接、血腥地描绘战争的残酷或关羽的死亡,而是更多地通过萧瑟的景物来侧面烘托。“荒城”、“落日”、“衰草”、“寒烟”、“孤雁”等意象,构成了麦城诗歌典型的视觉图景,这些意象本身就承载着寂寞、衰败、哀伤的情感色彩,将它们与麦城组合,便能营造出浓郁的悲剧情境,让读者在想象中自行填补那一段惨痛的历史。

再者是用典的含蓄与深沉,麦城本身就是一个巨大的典故,高明的诗人在使用时,往往不直接叙述事件,而是通过提及“荆州事”、“走麦城”等词语,来激活读者脑中已有的历史知识储备,这种含蓄的表达,比平铺直叙更具张力,也更能体现诗歌凝练、蕴藉的美学特质,它要求作者与读者之间存在共同的文化密码,一旦接通,便能产生远超字面的情感与思想共鸣。

品读与运用:在现代语境下的价值

对于今天的我们而言,阅读和品味麦城诗歌,具有多方面的意义。

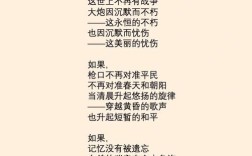

从文学鉴赏的角度,这些作品是学习如何将历史事件转化为诗歌艺术,如何运用意象和对比来抒写复杂情感的绝佳范本,它们展示了汉语诗歌在表达深沉悲慨之情时的巨大潜力与独特魅力。

从历史认知的角度,麦城诗歌是我们理解三国历史、感受那段波澜壮阔岁月中个体命运的一个情感入口,它让我们看到,历史不仅是冷冰冰的年份、事件和策略,更是浸透着血泪、充满了挣扎与叹息的鲜活过往。

而从人生体悟的角度,关羽与麦城的故事,以及后人对此的咏叹,始终在提醒我们关于“骄矜必败”的教训,关于忠诚的代价与价值,关于如何在必然的失败中保持尊严,它是一面镜子,让我们反思顺境与逆境、个人与集体、理想与现实之间的关系,在当今社会,这种对失败经验的深刻审视,对悲剧英雄的复杂理解,有助于我们构建更加健全、更有历史纵深感的成败观与价值观。

麦城诗歌,是插在历史隘口的一面残破却飘扬的旗帜,它告诉我们,辉煌与陨落相距咫尺,忠诚与悲剧往往同源,当我们吟诵这些诗篇,不仅仅是在追忆一位两千年前的将领,更是在与一种普遍的人类命运情境对话,那份英雄失路的悲怆,那种大势已去的无奈,穿越时空,依然能叩击我们的心灵,或许,真正的力量不仅来自于对胜利的歌颂,也来自于对失败真诚的凝视与深刻的解读,在这凝视与解读中,我们得以更全面地理解历史的复杂性,也更深刻地认知自身。