雪,是天空写给大地的诗,当第一片雪花悄然落下,便开启了跨越千年的诗意对话,历代文人墨客以雪为纸,以情为墨,留下了无数动人心魄的篇章,让我们循着雪的足迹,走进古典诗词的晶莹世界。

雪落千年:诗词中的冰雪意象

“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。”这句出自《诗经·小雅·采薇》的诗句,是中国文学史上最早的雪景描写之一,远征归来的战士,在漫天风雪中踏上故土,那纷飞的雪花承载着多少岁月沧桑与复杂心绪,这里的雪不仅是自然景象,更是情感的载体,开启了雪在诗词中作为情感象征的传统。

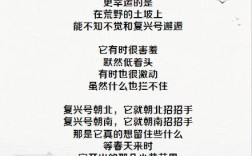

唐代诗人柳宗元的《江雪》将雪的孤寂美学推向极致:“千山鸟飞绝,万径人踪灭,孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”这首创作于永贞革新失败后的作品,通过茫茫雪景中独钓的渔翁形象,表达了诗人不屈的人格理想,雪在此既是现实景物,也是诗人高洁品格的映照。

雪与诗心:创作手法的精妙运用

诗词中的雪从不单调,诗人通过多种艺术手法,赋予雪丰富的意蕴。

比喻是常见手法,李白《北风行》中“燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台”,以席喻雪,夸张而传神,将北国风雪的气势渲染得淋漓尽致,岑参《白雪歌送武判官归京》开篇“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,则以梨花喻雪,清新别致,成为千古名句。

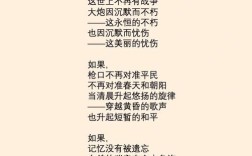

象征手法更为雪赋予了深层意涵,杜甫《阁夜》中“岁暮阴阳催短景,天涯霜雪霁寒宵”,雪成为时光流逝、人生短暂的象征;而张岱《湖心亭看雪》中“天与云与山与水,上下一白”,雪则化作天地一体的哲学思考。

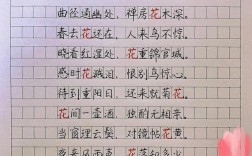

虚实相生是雪诗词的另一特色,王维《冬晚对雪忆胡居士家》中“隔牖风惊竹,开门雪满山”,从听觉到视觉,从室内到室外,层层递进,营造出完整的雪境体验。

雪景深情:情感表达的多元维度

雪在诗词中承载的情感丰富而复杂,是诗人内心世界的外化。

雪常寄托着乡思离愁,高适《别董大》中“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷”,在壮阔的雪景中抒写别情,悲凉而不失豪迈,刘长卿《逢雪宿芙蓉山主人》中“柴门闻犬吠,风雪夜归人”,简练的十字,勾勒出风雪夜归的温暖画面。

雪也见证着人生感慨,韩愈《左迁至蓝关示侄孙湘》中“云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前”,以雪阻前程暗喻仕途坎坷,沉郁顿挫,而纳兰性德《采桑子》中“非关癖爱轻模样,冷处偏佳,别有根芽,不是人间富贵花”,借雪明志,表达不慕荣华的高洁情怀。

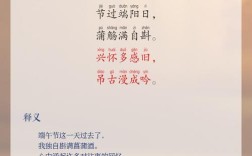

雪中亦不乏生活情趣,白居易《问刘十九》中“晚来天欲雪,能饮一杯无”,在即将飘雪的黄昏邀友共饮,简简单单二十字,却洋溢着温暖的人间情味。

品雪之道:鉴赏与领悟

欣赏雪诗词,需用心体悟其意境与韵味,意境是雪诗词的灵魂,如王士禛所言“诗至此,色相俱空,正如羚羊挂角,无迹可求”,这正是雪诗词的最高境界。

理解雪诗词,还需了解其创作背景,同样写雪,柳宗元笔下是孤高不屈,岑参笔下是奇丽壮美,而罗隐《雪》中“长安有贫者,为瑞不宜多”,则体现着对民生疾苦的关切,知人论世,方能深入理解每首雪诗词的独特内涵。

诵读是感受雪诗词韵律美的重要途径,雪的轻盈、落雪的静谧、风雪的交响,都通过诗词的平仄、节奏得以表现,反复吟诵,闭目遐想,便能仿佛置身于诗人描绘的雪境之中。

雪韵新声:传统的当代回响

古典雪诗词不仅是文学遗产,更是一种观察世界、表达情感的方式,当我们面对飘雪,若能想起“白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花”的巧思,或“旋扑珠帘过粉墙,轻于柳絮重于霜”的细腻,便能在日常生活中发现更多诗意。

学习雪诗词,重在领悟其精神内涵而非简单背诵,古人见雪生情,因雪起兴,其核心是以审美的眼光看待世界,以诗意的态度对待生活,这种能力,在快节奏的现代社会依然珍贵。

在这个冬天,当雪花再次飘落,不妨静心感受这份天地馈赠,或许我们无法写出流传千古的诗句,但可以像诗人一样,在雪中寻找美的踪迹,让心灵在雪的纯净中得到片刻安宁,毕竟,每一场雪都是新的,每一次对雪的感悟也都独一无二,正如每个人心中都有一片不一样的雪景,每颗向往诗意的心灵都能在雪中找到属于自己的感动。