春风拂过,百花竞放,从古至今,鲜花始终是诗人笔下最富灵性的意象之一,它不仅是自然美的呈现,更承载着人类复杂的情感与深邃的哲思,徜徉于描写鲜花的诗歌海洋,我们能领略到不同时代、不同心境下,诗人们如何将瞬间的芳华凝练为永恒的文字。

花之溯源:经典诗作的出处与背景

要真正读懂一首咏花诗,首先需了解其来源与创作情境,诗歌并非凭空产生,它深深植根于作者的生活与时代。

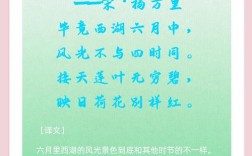

以唐代为例,国力强盛,文化开放,咏物诗高度发展,牡丹因其雍容华贵,被推为“花王”,成为盛唐气象的象征,刘禹锡的《赏牡丹》中写有“唯有牡丹真国色,花开时节动京城”之句,其创作背景与唐朝京都长安的繁华盛况密不可分,诗人通过牡丹,抒发了对时代繁荣的赞美与自豪之情。

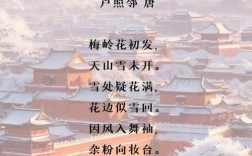

而到了宋代,社会文化转向内敛深沉,对梅、兰、竹、菊等具有人格象征意义的花卉歌咏日盛,苏轼的《红梅》中“寒心未肯随春态,酒晕无端上玉肌”,便是借红梅于寒冬中绽放的孤傲清姿,来寄托自身虽遭贬谪却不随波逐流的高洁品格,了解苏轼屡经宦海浮沉的经历,便能更深切地体会诗中“寒心”与“酒晕”所蕴含的复杂心绪。

再如南宋诗人陆游,其《卜算子·咏梅》中“零落成泥碾作尘,只有香如故”的千古绝唱,创作于他主张抗金却屡受排挤的人生低谷,词中的梅花,是其坚贞爱国情操与孤高人格的化身,那至死不渝的“香”,是精神不朽的明证,若不置于家国飘摇的特定历史背景下,便难以完全领悟此中沉痛与决绝。

花之魂灵:作者的匠心与情感投射

诗歌中的鲜花,从来不是纯粹的植物学标本,而是经过诗人情感熔炉锻造后的艺术形象,是作者人格、理想与情绪的投射。

东晋诗人陶渊明独爱菊,其“采菊东篱下,悠然见南山”的闲适,将菊花与隐逸生活紧密相连,菊花的淡雅、耐寒、傲霜的特性,正契合了诗人不愿为五斗米折腰、归隐田园的高士风骨,菊即是陶渊明,陶渊明便是菊。

诗仙李白笔下的花卉则充满浪漫与豪情。《清平调·其一》中“云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓”,以牡丹比喻杨贵妃的天姿国色,想象奇瑰,色彩秾丽,充分体现了李白诗歌的浪漫主义特质,花在他眼中,是仙子的化身,是盛世的华章。

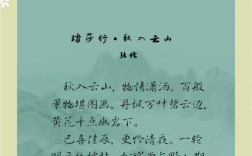

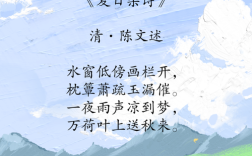

女性诗人笔下的花,则往往更具细腻幽深的情致,宋代女词人朱淑真,婚姻不幸,其诗词多幽怨之音。《落花》中“连理枝头花正开,妒花风雨便相催,愿教青帝常为主,莫遣纷纷点翠苔。”借风雨摧花、惜春留春之感,抒发了对爱情美满的渴望与对现实无情的控诉,情感真挚动人。

花之艺境:创作手法的灵活运用

诗人描绘鲜花,调动了多种艺术手法,使花意象更加生动传神,意蕴丰厚。

-

比喻与拟人: 这是最常用的手法,如白居易《长恨歌》中“玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨”,将杨贵妃哭泣的容颜比作带雨的梨花,凄美绝伦,兼具形态与神韵,拟人则如杜甫《春夜喜雨》的“晓看红湿处,花重锦官城”,一个“重”字,赋予花朵因饱含雨水而显沉甸甸的态,仿佛它们也有了知觉与重量。

-

象征与寄托: 这是中国咏花诗的核心手法,花卉被赋予固定的文化人格,梅象征坚毅、高洁;兰代表幽独、贤贞;竹体现刚直、谦逊;菊寓意淡泊、隐逸,诗人咏花,实为言志抒怀,于谦《石灰吟》中“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”,虽未直接写花,但其精神与咏梅、咏莲诗一脉相承。

-

侧面烘托: 不直接描绘花本身,而是通过环境、反应来渲染其美,如王维《辛夷坞》中“木末芙蓉花,山中发红萼,涧户寂无人,纷纷开且落。”以山涧的幽静无人,反衬出辛夷花自开自落的自然本性,营造出一种空灵、寂然的禅意,花的生命力在静谧中更显强大。

-

调动多感官: 优秀的咏花诗不止于视觉描绘,李清照《如梦令》中“知否,知否?应是绿肥红瘦”,以“绿”代叶,“红”代花,“肥”“瘦”形容叶茂花残,视觉新颖独特,而林逋《山园小梅》的“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”,则同时捕捉了梅枝的横斜之姿与浮动的幽香,视觉与嗅觉通感,构筑出清雅超逸的意境。

花之今用:在现代生活中的应用与感悟

古典诗词中关于鲜花的瑰宝,并未尘封于故纸堆,它们完全能融入并滋养我们的现代生活。

在文学创作上,这些经典诗词是取之不尽的灵感源泉,学习诗人观察花卉的角度、捕捉特征的技巧以及融情入景的方式,能极大提升我们自身的文字表现力与审美层次。

在个人修养方面,品读咏花诗是一种极佳的心灵涵养,面对压力时,读一读元稹的“不是花中偏爱菊,此花开尽更无花”,或许能获得一份淡泊与坚守;身处逆境时,品味一番毛泽东的“已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏”,则能激发迎难而上的勇气与乐观。

在日常社交与表达中,恰当地引用咏花诗句,能瞬间提升语言的内涵与美感,表达爱情时,“桃之夭夭,灼灼其华”远比苍白的话语更具韵味;赞美友人气质时,“腹有诗书气自华”可与“气如兰兮长不改,心若兰兮终不移”的兰花精神相呼应。

归根结底,我们阅读、学习这些描写鲜花的诗歌,最终目的是为了构建一个属于自己的、丰盈的精神花园,每一首打动我们的咏花诗,都像是一颗珍贵的种子,在心田里生根发芽,当我们面对一束真实的鲜花,或遭遇某种与古人相通的心境时,这些诗句便会自然而然地浮现,让我们与千百年前的诗魂产生共鸣,这份跨越时空的联结,让我们在纷繁复杂的现代社会中,依然能保有对美的敏锐感知,对生命深度的不懈探寻,从而让生活本身,也绽放出如诗般芬芳的光彩。