诗歌是中华文化的璀璨瑰宝,承载着千年智慧与情感共鸣,从《诗经》的"关关雎鸠"到盛唐的"明月几时月",每一首经典都凝聚着特定历史语境下的生命体验,掌握诗歌鉴赏方法,能让我们在浮躁时代获得心灵的栖息。

《诗经》——民间智慧的结晶

作为中国第一部诗歌总集,《诗经》收录西周至春秋中叶的三百零五篇作品,按音乐性质分为"风雅颂"三类,十五国风"最具人文价值,如《豳风·七月》完整记录先秦农事规律,"七月流火,九月授衣"的吟诵实为农耕文明的生活档案,这些作品多采用赋比兴手法,"蒹葭苍苍,白露为霜"通过自然物象起兴,将求而不得的怅惘转化为永恒美学意象,孔子主张"不学诗,无以言",可见其在先秦社会交往中的实用功能。

建安风骨与唐宋气象

三国时期曹操《短歌行》开创四言诗新境界,"对酒当歌,人生几何"既体现乱世英雄的苍茫心境,又暗含求贤若渴的政治诉求,这种慷慨悲凉的审美特质被刘勰归纳为"建安风骨",成为后世诗歌创作的重要范式。

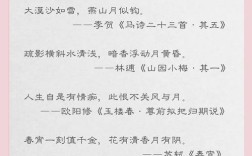

至唐代,诗歌进入黄金时期,王维《山居秋暝》展现诗画合一的境界:"明月松间照,清泉石上流"通过视觉听觉的立体描写,构建出超然物外的禅意空间,这种"空山不见人,但闻人语响"的留白手法,正是中国画"计白当黑"理念在诗歌领域的延伸。

宋词在音乐性与抒情性方面取得突破,苏轼《水调歌头》将思亲之情升华为哲学思考,"人有悲欢离合"的感悟打破时空界限,使个体情感获得普遍意义,该词创作于1076年中秋,正值作者政治失意时期,却展现出"起舞弄清影"的豁达胸怀,这种将个人际遇融入宇宙意识的创作方式,标志着宋代士大夫的精神高度。

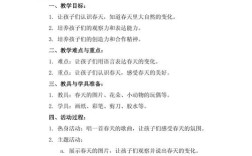

诗歌鉴赏的三重维度

理解诗歌需把握意象系统、声律结构和历史语境,杜甫《春望》中"国破山河在"的"山河"意象,既指自然景观,更象征永恒的民族精神,律诗平仄交替产生的节奏美感,如"感时花溅泪"的仄平仄仄平句式,通过声调起伏强化情感张力。

创作背景解析尤为重要,李清照《声声慢》中"寻寻觅觅"的重复叠用,需联系其晚年流离经历才能体会其中孤寂深度,这种通过语言形式传递情感强度的手法,开创了词体创作的新路径。

诗歌在当代的应用价值

现代生活中,诗歌鉴赏能培养语言敏感度,白居易《琵琶行》对音乐的形象化描写:"大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语",为现代人提供通感修辞的经典范例,在商务沟通中,恰当引用"海内存知己"之类的诗句,可有效提升语言感染力。

传统诗歌的意境构造方法仍具生命力,柳宗元《江雪》"孤舟蓑笠翁"的意象组合,启示现代文案创作如何通过典型形象传递核心概念,王勃"落霞与孤鹜齐飞"的视觉构图原理,至今影响着摄影与影视创作的美学标准。

个人见解

诗歌教学应突破应试框架,回归情感共鸣本质,每次重读李商隐《夜雨寄北》,"何当共剪西窗烛"的设问都会因读者人生阅历不同而产生新解,这种文本的开放性正是古典诗歌永恒魅力的源泉,在数字化时代,我们更需要陶渊明"采菊东篱下"的心境调节,让千年诗意成为抵抗精神荒漠的清泉。

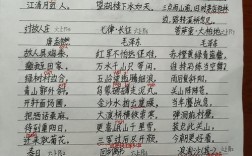

建议读者建立个人诗库,按季节、心境分类整理,春日常诵"等闲识得东风面",秋夜默念"天阶夜色凉如水",让诗歌韵律与生命节律相互应和,当我们将陆游"小楼一夜听春雨"的审美态度融入日常生活,便能在寻常事物中发现永恒诗意。