敦煌,这座丝绸之路上的文化宝库,不仅以壁画和雕塑闻名于世,更以藏经洞中发现的数万卷文书震撼了世界,在这些文献中,诗歌作品如明珠般散落,成为研究唐代文学与社会的重要窗口。

敦煌诗歌的发现与来源

1900年,道士王圆箓在清理莫高窟第16窟时,偶然发现了藏经洞(第17窟),这个被封存近千年的密室中,出土了从4世纪到11世纪的五万余件文献,其中除佛经外,更有大量世俗文书,包括诗词、曲赋、变文等文学作品。

这些诗歌主要分为三类:一是传世文人诗的抄本,如《王梵志诗》《韦庄集》等;二是敦煌本地创作的民歌、曲子词;三是佛教偈颂与道教歌谣,特别值得注意的是,许多作品在传世文献中早已失传,唯赖敦煌写本得以重见天日。

代表性诗人与作品特色

王梵志是敦煌诗歌中最具特色的诗人,其诗语言质朴,内容多反映民间疾苦与社会现实,如“城外土馒头,馅草在城里,一人吃一个,莫嫌没滋味”以土馒头喻坟墓,直指生死大事,充满禅机与哲理。

敦煌曲子词则展现了词体初兴时的风貌。《云谣集杂曲子》收录的三十首词,比传世的《花间集》年代更早,菩萨蛮”写道:“枕前发尽千般愿,要休且待青山烂”,语言直白热烈,保留了民间词的原始风貌。

创作背景与文化交融

敦煌诗歌的创作正值中原文化与西域文明交汇的鼎盛时期,作为丝绸之路的咽喉要道,敦煌汇聚了汉、吐蕃、回鹘、粟特等多民族文化,这种多元交融在诗歌中留下深刻印记。

部分诗歌使用汉文书写,却保留着胡语诗的韵律特征;有些作品在内容上既描写中原风物,又记述西域见闻,这种文化混血的特质,使得敦煌诗歌在中国文学史上具有独特的价值。

寺院中的学郎诗更是生动反映了当时的教育状况,这些由寺院学生随手题写的诗作,既有“学郎身姓□,长大要人求”这样的诙谐自述,也有“今日写书了,合得五升麦”的现实记录,为研究唐代敦煌的社会生活提供了第一手资料。

诗歌的实用功能与传播方式

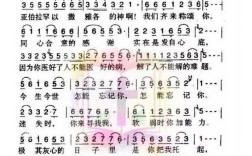

在敦煌,诗歌不仅是抒情言志的载体,更具有鲜明的实用功能,婚嫁时的《祝愿新郎文》《祝愿新妇文》,宴饮时的劝酒辞,祭祀用的祷文,乃至学童的习字范本,都以诗歌形式存在。

诗歌的传播主要依靠抄写,僧侣、学郎、经生是主要的抄写者,他们既抄写经典诗文,也创作适应本地需求的作品,这种传播方式使得敦煌诗歌保留了当时语言的真实面貌,为研究中古汉语提供了宝贵资料。

艺术手法与语言特征

敦煌诗歌在艺术手法上呈现出由雅向俗过渡的特点,比喻生动形象,如“人生一世似寄客,修修实实渡苦海”;善用民间口语,“乍可”“阿你”等俗语频现;叙事直白率真,不事雕琢。

宗教诗歌则融合佛教意象与中原诗韵,形成独特的禅诗风格,其中既有“身如破皮袋,盛脓兼裹骨”这样直指人身无常的警句,也有“菩提本性本清净,一念忘时法身现”的悟道之作。

敦煌诗歌的现代价值

这些沉睡千年的诗卷,不仅改写了中国文学史,更让我们重新审视诗歌与日常生活的关联,当我们在博物馆凝视那些泛黄的卷轴,仿佛能看见丝绸之路上驼铃摇曳,僧侣在油灯下抄经,学童在寺塾习字,歌伎在宴席吟唱——诗歌不仅是文字,更是那个时代呼吸的节律。

敦煌诗歌提醒我们,文学始终与普通人的悲欢离合紧密相连,这些作品之所以能穿越千年依然动人,正因为它们记录的是最真实的生活体验,在今天这个信息爆炸的时代,敦煌写本中那些质朴而真挚的诗句,依然能触动我们内心最柔软的部分。

文献整理表明,敦煌诗歌的研究仍有巨大空间,随着数字化技术的推进,更多写本将得到精准释读,这些珍贵的文化遗产必将为理解中华文明的多元一体提供新的启示。