在中国文学的长河中,爱情主题始终占据着重要位置,而描绘父母辈情感的诗歌作品,以其特有的质朴与深情,成为一道独特的风景线,这类作品不仅承载着个体的情感记忆,更折射出特定历史时期的社会风貌与审美趣味。

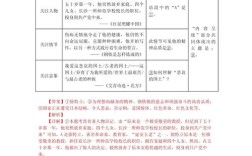

经典作品的源流与特征

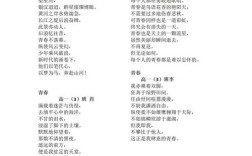

二十世纪中叶的文学创作中,涌现出多部反映婚姻家庭生活的诗歌佳作,这些作品往往以简练的语言勾勒出日常生活中的温情瞬间,通过具象的生活场景传递深沉的情感,这一时期的创作普遍注重意象的营造,常借助自然景物或生活物件作为情感载体,既保持了古典诗词的凝练特质,又融入了现代白话文的流畅表达。

部分代表性作品出自当代诗人之手,这些作者大多经历过社会变革,其笔触既带着对传统的眷恋,又蕴含着对新时代的思考,他们的创作常常在个人情感与社会叙事之间寻找平衡,使得作品既具有私人化的情感温度,又带有时代集体的记忆烙印。

创作语境的多元解读

理解这类诗歌需要将其置于特定的历史维度中考察,二十世纪五六十年代的社会环境与家庭观念,为这些作品的诞生提供了独特的土壤,诗人们在创作时往往不着重于华丽的辞藻,而是通过细腻的观察,捕捉夫妻相处中的细微感动,这种创作取向使得作品褪去了浪漫主义的浮华,更显真实可贵。

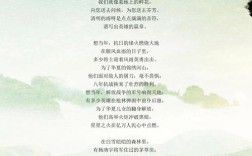

在表现手法上,诗人善于运用象征与暗示,一轮明月可能寄托着长久的守候,一件旧物或许承载着岁月的记忆,这些意象的选择既源于生活,又高于生活,通过艺术化的处理,将平凡升华为永恒。

鉴赏方法的实践路径

阅读此类诗歌时,建议采用多维度品读的方式,首先应当关注诗歌的语言特色,体会其如何用最经济的文字表达最丰富的情感,其次要留意诗歌中反复出现的意象群,这些意象往往构成了解读诗歌情感密码的关键,需要结合创作年代的文化特征,理解特定表达方式的历史成因。

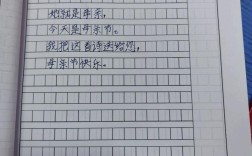

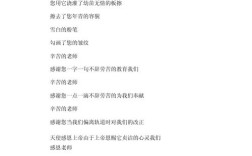

以具体作品为例,某位诗人描写夫妻生活的组诗中,通过“炊烟”“煤油灯”“缝纫机”等日常物象,构建起一个充满生活气息的情感空间,读者在品读时,既能感受到具体物象带来的画面感,又能领会其中蕴含的情感延伸。

艺术手法的独特价值

这类诗歌最显著的艺术特征在于其情感表达的分寸感,诗人往往采用含蓄内敛的笔法,将浓烈的情感隐藏在平静的叙述之下,这种“欲说还休”的表达方式,反而产生了更强烈的艺术感染力,诗歌中常见的时间跨度处理,通过今昔对比形成情感张力,使作品具有了时空穿透力。

在结构安排上,这些作品往往采用渐进式的情感铺陈,开头多是具体场景的描写,中间部分展开情感的涟漪,结尾则留下悠长的余韵,这种符合中国人审美习惯的结构方式,让诗歌在平实中见深意,在朴素中显真情。

当代读者的接受与转化

现代读者在接触这些作品时,或许会惊讶于其中表达情感的含蓄方式,这种审美距离恰恰提供了反思当代情感表达的契机,在快节奏的现代社会,重读这些充满克制与温情的诗篇,能够让人重新思考情感的深度与持久性。

从传播角度看,这些诗歌正在通过新媒体平台获得新的生命,年轻一代用自已的方式解读和传播这些作品,在创新表达的同时,也延续着其中蕴含的情感真谛,这种跨时代的对话,证明了优秀文学作品具有超越时空的魅力。

站在当代回望这些描写父母情感的诗歌,我们看到的不仅是特定时代的爱情样本,更是中国人情感表达的永恒范式,这些作品用最朴素的方式告诉我们:真挚的情感从来不需要夸张的宣言,它就藏在清晨的一碗热粥里,在深夜为你留的一盏灯里,在风雨中向你倾斜的伞下,这种历经岁月洗礼而愈发珍贵的情感品质,正是这些诗歌留给我们的精神财富。