秋日里漫步林间,脚下沙沙作响的落叶总让人心生诗意,从古至今,无数文人墨客以秋叶为意象,创作出流传千古的佳作,这些诗篇不仅是文学瑰宝,更承载着丰富的情感与智慧。

秋叶诗篇的源流与演变

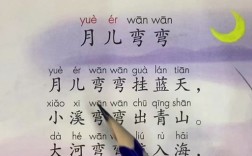

中国诗歌史上,秋叶意象最早可追溯至《诗经》。“蒹葭苍苍,白露为霜”虽未直接描绘落叶,却已奠定秋日萧瑟的基调,至屈原《湘夫人》“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,秋叶正式成为诗歌中的重要意象。

唐代是秋叶题材的成熟期,杜甫《登高》中“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,以落叶与江水的对比,展现时空的永恒与生命的短暂,王维《山中》的“荆溪白石出,天寒红叶稀”,则通过稀疏的红叶勾勒出山间清幽的秋景。

宋代诗词中秋叶意象更趋多元,苏轼《浣溪沙》中“霜降水痕收,浅碧鳞鳞露远洲”写尽秋叶落尽后的开阔景象,李清照《一剪梅》中“红藕香残玉簟秋”虽未直言秋叶,却以藕花凋零暗喻落叶飘零的孤寂。

诗人笔下的秋叶意象

不同诗人对秋叶的描绘各具特色,杜牧停车坐爱的枫林,是因“霜叶红于二月花”的绚烂;李白笔下“风吹芳兰折,日没鸟雀悲”的秋叶,则寄托着怀才不遇的悲慨。

王维诗中的秋叶常与禅意相融。《辋川闲居赠裴秀才迪》中“寒山转苍翠,秋水日潺湲”,落叶不再只是伤感的象征,而成为自然轮回的组成部分,这种将秋叶融入哲思的写法,为后世山水诗开辟了新境界。

李商隐对秋叶的描写尤为细腻。《宿骆氏亭寄怀崔雍崔衮》中“秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声”,以枯荷代指秋叶,创造出凄美绝伦的意境,这种借物抒怀的手法,将个人情感与自然景物完美融合。

创作背景与心境表达

了解诗作的创作背景,能更深入理解秋叶意象的内涵,杜甫《秋兴八首》写于夔州,玉露凋伤枫树林”的秋叶,既是对自然景物的描绘,也是对国家动荡、个人漂泊的隐喻。

白居易《琵琶行》中“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”,将秋叶与离别之情紧密结合,此时诗人被贬江州,枫叶荻花的萧瑟正契合其仕途失意的心境。

欧阳修《秋声赋》虽为散文,但对秋叶的描写极具诗意。“其色惨淡,烟霏云敛;其容清明,天高日晶”,这种对秋叶形态的精准把握,源于作者对自然细致入微的观察。

鉴赏方法与技巧

鉴赏秋叶诗词,可从以下几个角度入手:

意象分析是基础,注意诗人如何通过视觉、听觉、触觉等多重感官描写秋叶,韦应物《寄全椒山中道士》“落叶满空山,何处寻行迹”,不仅写出落叶之多,更以空山落叶营造出寻人不遇的怅惘。

情感把握是关键,同样写红叶,杜牧看到的是热烈,李商隐感受到的是凄凉,读者需结合诗句语境,体会诗人寄托在秋叶中的情感。

意境领悟是升华,柳宗元《江雪》中“千山鸟飞绝,万径人踪灭”虽未直接写落叶,但枯寂的冬日景象恰是秋叶落尽的延续,这种由秋入冬的意境转换,值得细细品味。

创作手法的学习与借鉴

秋叶诗词中常见的创作手法值得现代创作者学习。

比兴手法运用广泛,李煜《相见欢》中“无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋”,以梧桐落叶暗示亡国之痛,这种借物抒怀的手法极具感染力。

虚实相生是另一重要手法,王绩《野望》中“树树皆秋色,山山唯落晖”,实写秋色,虚写时光流逝,有限的景物描绘引出无限的时空遐想。

炼字炼句尤为关键,贾岛“秋风吹渭水,落叶满长安”中,“满”字既写落叶之多,也暗示愁思之重,这种精准用字的能力,需要长期积累和磨练。

现代创作中的传承与创新

当代诗歌创作中,秋叶意象依然充满活力,在继承传统的基础上,可尝试将秋叶与现代生活场景结合,城市公园中的落叶、校园里的银杏大道,都是新的创作素材。

表现手法上,既可延续传统的借景抒情,也可探索象征、隐喻等现代技巧,秋叶可以象征时光、记忆、变迁等抽象概念,为创作提供更多可能性。

语言风格应当与时俱进,在保持诗意的前提下,适当融入现代语汇,让古老的秋叶意象焕发新的生机,将秋叶与数字时代、都市生活等主题结合,创造出既有传统韵味又具时代特色的作品。

秋叶诗词是中华文化的瑰宝,通过系统学习这些作品,我们不仅能提高文学修养,还能培养对自然的敏感和人生的感悟,在这个秋天,不妨拾起一片落叶,静静品味其中蕴含的千年诗意,或许你也能写出属于自己的秋叶诗篇。