幼儿园诗歌《我长大了》赏析与教学指南

在幼儿教育中,诗歌以其朗朗上口的韵律和生动形象的语言,成为培养孩子语言能力、情感表达和审美感知的重要工具。《我长大了》是一首深受幼儿园小朋友喜爱的诗歌,它不仅贴近儿童生活,还能激发孩子的成长意识,本文将从诗歌的出处、作者、创作背景、使用方法及表现手法等方面进行解析,帮助教师和家长更好地运用这首诗歌进行教学。

诗歌的出处与作者

《我长大了》是一首现代儿童诗歌,常见于幼儿园语言教材和儿童文学选集中,虽然具体作者难以考证,但这类诗歌通常由儿童文学作家或幼儿教育工作者创作,旨在用简单易懂的语言表达孩子成长过程中的点滴变化。

类似的诗歌如《小树苗》《我会自己穿衣服》等,都属于成长主题的儿童诗歌,这些作品往往以第一人称叙述,让孩子在朗诵时产生共鸣,增强自我认知和自信心。

创作背景与主题思想

《我长大了》的创作灵感来源于幼儿的日常生活,孩子在成长过程中会经历许多“第一次”——第一次自己吃饭、第一次独立穿衣、第一次帮助他人……这些细微的变化对孩子而言却是巨大的进步,诗歌通过孩子的视角,展现他们对成长的期待和自豪感。

主题思想围绕“独立”和“成长”展开,鼓励孩子勇敢尝试新事物,培养自理能力,诗歌也传递了父母和教师的欣慰之情,让孩子感受到被认可和鼓励。

解析

以常见的版本为例:

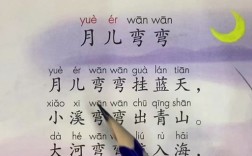

《我长大了》

小树苗,长高了,

小花朵,开放了,

我也在一天天长大,

会自己穿衣、吃饭啦!

妈妈笑了,老师夸,

我是能干的好娃娃!

意象分析:

- “小树苗”“小花朵”:象征生命的成长,让孩子理解成长是自然的过程。

- “自己穿衣、吃饭”:具体的生活场景,帮助孩子建立成就感。

- “妈妈笑了,老师夸”:体现社会性认可,强化孩子的积极行为。

语言特点:

- 句式简短,节奏轻快,适合幼儿朗诵。

- 重复结构(如“小树苗……小花朵……”)增强记忆点。

- 使用感叹句和拟人化表达,增强情感渲染力。

教学方法与活动设计

朗诵与模仿

- 教师示范朗诵:注意语调的抑扬顿挫,突出“长大”“能干”等关键词。

- 幼儿跟读:鼓励孩子加入动作,如模仿穿衣、吃饭的动作,增强互动性。

- 分组朗诵:分角色朗读(如一组念“小树苗”,一组念“我也长大了”),培养合作意识。

诗歌仿写与创作

引导孩子观察生活中的成长瞬间,仿照诗歌结构创作新句子:

- “小蝴蝶,会飞了,我也能自己刷牙了!”

- “小兔子,跳高了,我会帮妈妈扫地了!”

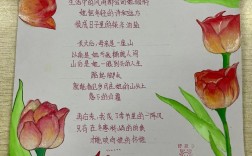

绘画与手工结合

让孩子画出“长大的我”,并配上自编的诗歌句子,制作成成长纪念册。

情景剧表演

设计简单的情景剧,如“早晨起床自己穿衣服”“吃饭不挑食”,让孩子在表演中体会诗歌的含义。

诗歌的表现手法

- 拟人化:将自然事物(树苗、花朵)赋予人的成长特征,让孩子更容易理解抽象概念。

- 对比手法:通过“小树苗长高”与“我长大了”的对比,突出主题。

- 情感递进:从具体行为(穿衣、吃饭)到情感反馈(妈妈笑、老师夸),层层深入。

诗歌在家庭教育中的应用

家长可以通过以下方式延伸诗歌的教育价值:

- 日常鼓励:当孩子完成一项新技能时,引用诗歌句子给予表扬。

- 成长记录:与孩子一起制作“成长日记”,记录每个“我长大了”的时刻。

- 亲子共读:家长和孩子分角色朗诵,增强亲子互动。

诗歌的教育意义

《我长大了》不仅是一首语言训练材料,更是幼儿心理健康教育的载体,它帮助孩子:

- 建立积极的自我认知,减少入园焦虑。

- 培养生活自理能力,适应集体生活。

- 感受家庭和学校的关爱,增强安全感。

在幼儿教育中,诗歌的魅力在于它能以最柔软的方式触动孩子的心灵。《我长大了》用简单的语言描绘成长的喜悦,让孩子在朗诵中感受到自己的力量,教师和家长若能巧妙运用这首诗歌,不仅能提升孩子的语言能力,还能在他们的心中播下自信与独立的种子。