在孩子的世界里,诗歌如同一阵温柔的风,吹开心灵的花朵;又像一串清脆的铃铛,敲响想象的天空,对于学龄前的儿童而言,接触优美的诗歌,不仅仅是学习语言,更是在心中播撒下审美、情感与韵律的种子,作为陪伴孩子成长的家长或教育者,如何甄选、理解并运用这些诗歌,是一门充满爱与智慧的学问。

诗歌的源泉:从经典童谣到现代创作

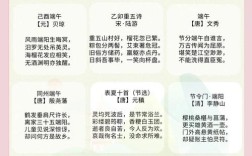

幼儿园阶段接触的诗歌,其来源广泛而富有层次,它们大致可以分为两类:历经时间洗礼的经典童谣和贴近当代生活的现代儿童诗。

经典童谣,如中国的《摇啊摇,摇到外婆桥》、《小星星》,或外国的《鹅妈妈童谣》等,往往具有深厚的民间基础,它们的作者大多已不可考,是集体智慧的结晶,在口耳相传中得以保存和演变,这些诗歌的创作背景深深植根于特定的文化与生活场景,语言朴实,节奏明快,朗朗上口,它们承载着民族的记忆和最基本的情感模式,能够跨越时代,与任何一代儿童产生共鸣。

现代儿童诗则是由诗人专门为儿童创作的,中国著名儿童文学作家金波、樊发稼等,都留下了大量优秀的幼儿诗篇,这些诗歌的创作背景更贴近现代儿童的心理与生活,意象更为新颖,情感表达也更加细腻,诗人从儿童的视角观察世界,将雨滴、阳光、小动物、玩具都赋予生命和情感,创造出一个个纯真而富有哲理的微型世界,了解一首诗的出处与作者,能帮助我们更好地把握其风格与内涵,从而更精准地引导孩子感受其中的美。

诗歌的鉴赏:韵律、意象与情感的交响

带领孩子欣赏一首诗,不仅仅是把它读出来,而是要调动多种感官,共同参与这场语言的盛宴。

感受韵律之美。 幼儿诗歌通常讲究押韵和节奏感,在诵读“小白兔,白又白,两只耳朵竖起来”时,那鲜明的节奏和“白”、“来”的韵脚,本身就构成了一种音乐性,这种韵律能够直接吸引幼儿的注意力,激发他们模仿和跟读的兴趣,在潜移默化中培养其语感,家长在朗读时,应注意语速的缓急、声音的轻重,甚至可以配合简单的身体律动,让孩子用整个身体去感受诗歌的节奏。

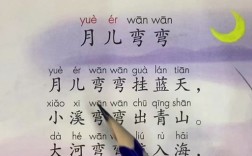

品味意象之趣。 诗歌通过语言构建画面,这就是意象,优秀的幼儿诗歌,其意象往往生动、具体、充满童趣,弯弯的月儿小小的船,小小的船儿两头尖”,短短两句,就在孩子脑海中勾勒出一幅静谧而神奇的夜空图景,在引导孩子时,可以鼓励他们根据诗句去想象画面:“你觉得月亮船会飘到哪里去呢?船上会坐着谁?”通过提问,将被动聆听转变为主动的想象游戏。

体会情感之真。 诗歌是情感的载体,幼儿诗歌所表达的情感通常是纯粹而直接的——对母亲的爱、对自然的好奇、与朋友分享的快乐,在共读诗歌的过程中,亲子间或师生间会建立起一种温暖的情感联结,当读到表达亲情的诗句时,一个拥抱就能让孩子更深切地体会到诗歌中的爱意。

诗歌的运用:融入日常生活的诗意实践

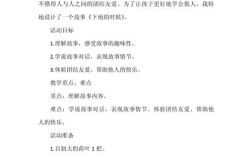

将优美的诗歌融入幼儿园和家庭生活,方法多样,贵在自然与坚持。

-

创设“诗歌时刻”:可以在每天固定的时间,如晨间活动、午睡前后或晚间亲子阅读时,安排一个短暂的“诗歌时刻”,无需过长,五到十分钟即可,重在营造轻松、愉悦的氛围,持之以恒,诗歌便会成为孩子日常生活中一份期待的甜蜜。

-

情境化诵读:将诗歌与具体情境相结合,能加深孩子的理解,下雨时,一起念诵关于雨滴的诗歌;看到蝴蝶飞过,便吟咏描写蝴蝶的诗句,让诗歌与真实的生活体验相互印证,诗歌就不再是书本上孤立的文字,而是对世界万物的生动描绘。

-

游戏化互动:诗歌可以“玩”起来,对于节奏感强的诗歌,可以配上打击乐器,或编成简单的律动操,对于故事性强的叙事诗,可以进行角色扮演,还可以开展“诗歌接龙”游戏,家长说上句,孩子接下句,或者共同对诗句进行简单的仿编和创作,这些都是激发孩子语言创造力的有效途径。

-

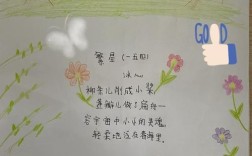

与环境创设结合:在教室或家中的墙壁上,布置一个“诗歌角”,将优美的诗配画作品张贴出来,让孩子可以随时看到、读到,声音与视觉的双重刺激,能进一步强化孩子对诗歌的记忆与感受。

关于创作手法的一点思考

在向幼儿引入诗歌时,我们不必过早地灌输“比喻”、“拟人”等专业术语,更重要的是,通过具体的诗句,让他们自然地感受到这些手法的魅力,当读到“阳光像金子,洒满田野”时,我们可以说:“看,诗人觉得阳光和我们见过的金子一样宝贵、一样闪亮呢!”当读到“春风吹来,柳树姑娘的长发飘起来了”,我们可以问:“柳树真的像一位姑娘吗?它的长发是什么?”通过这样具身体验和充满童趣的引导,文学手法的种子便已悄然埋下,等待日后发芽。

诗歌之于幼儿,是语言的启蒙,是审美的奠基,更是心灵的滋养,它用最精炼、最优美的形式,为孩子搭建起通往广阔世界的精神桥梁,我们所能做的,就是成为一个真诚的引路人,怀着对诗歌的热爱与对儿童的尊重,与他们一同在这座桥梁上漫步,欣赏沿途的风景,聆听那些源自生命本真的、最优美的回响。