春意悄然爬上枝头,嫩绿的新芽与初绽的花苞唤醒了沉睡的大地,在这生机盎然的季节里,带着孩子诵读几首关于春天的幼儿诗歌,不仅能感受语言韵律之美,更能让幼小的心灵与自然建立深刻联结,这些看似简单的诗句,实则蕴含着丰富的教育价值与审美意趣。

诗歌的源头与传承

中国幼儿诗歌中关于春天的作品,大多源自两个脉络:一是经过时间筛选的古典诗词简易读本,二是现当代儿童文学作家的原创作品。

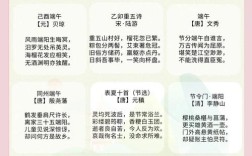

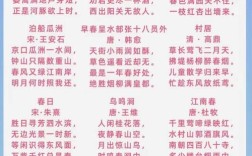

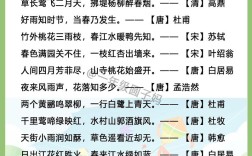

唐代诗人孟浩然的《春晓》堪称幼儿春天诗歌的典范:“春眠不觉晓,处处闻啼鸟,夜来风雨声,花落知多少。”这首五言绝句创作于八世纪中期,当时孟浩然隐居鹿门山,诗中描绘的是春日清晨醒来时的所感所思,虽然全诗只有二十个字,却包含了听觉(鸟鸣、风雨)、视觉(花落)和内心感受三个层次,完美呈现了春天清晨的鲜活画面,对幼儿而言,这首诗语言浅显却意境深远,既能学习基础词汇,又能感受时光流转、珍惜美好事物的情感熏陶。

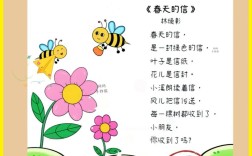

现当代儿童诗歌中,金波的《春姑娘》是广为流传的佳作:“春姑娘来了/她穿着花衣裳/手里拿着魔法棒/一点,冰融化了/一点,草绿了...”这首诗创作于上世纪八十年代,作者通过拟人化的手法,将春天比喻成一位拥有魔法的姑娘,符合幼儿“万物有灵”的思维特点,这种原创儿童诗没有复杂的创作背景,其核心目的就是通过儿童能理解的形象和语言,展现季节变化的特征。

诗歌的选择与年龄适配

为不同年龄段的孩子挑选合适的春天诗歌至关重要,2-3岁的幼儿更适合结构简单、重复句式多的儿歌类诗歌,如《春天到》:“春天到,春天到/花儿开,鸟儿叫/树上小鸟吱吱叫/地上小草长高了。”这样的诗歌节奏明快,重复性强,易于幼儿跟读和记忆。

4-5岁的幼儿可以接触稍微复杂的诗歌,如白居易的《赋得古原草送别》前四句:“离离原上草,一岁一枯荣,野火烧不尽,春风吹又生。”虽然原诗创作于公元787年,是白居易应考的习作,但前四句单独摘出来,描绘了春草顽强生长的景象,易于幼儿理解,这个年龄段的孩子已经开始关注事物变化,这样的诗歌能够引发他们对生命力的思考。

6-7岁的孩子则可以学习更有意境的春天诗歌,如杜甫的《江畔独步寻花》:“黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低,留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。”这首诗创作于杜甫定居成都草堂期间,描绘了春暖花开时节漫步赏花的愉悦心情,诗中丰富的意象和生动的描写,能够拓展孩子的想象空间。

诗歌的教学与互动方法

将春天诗歌融入日常生活有多种方式,关键在于创造愉悦的体验而非机械记忆。

情景教学是最有效的方法之一,当带孩子去公园看到盛开的花朵时,适时引入“千朵万朵压枝低”;听到鸟鸣时,诵读“处处闻啼鸟”,将诗歌与实际景物联系起来,能帮助孩子理解诗歌意境,建立语言与现实的连接。

多感官互动也能增强学习效果,可以一边读“春风吹又生”,一边让孩子触摸刚长出的嫩草;诵读“细雨鱼儿出”时,用手指模拟雨点落下的动作,这种全身参与的方式符合幼儿学习特点,使诗歌不再只是抽象的文字。

艺术延伸活动同样值得尝试,读完关于春天的诗歌后,可以鼓励孩子用画笔描绘诗中场景;或者将诗歌编成简单的律动操,通过身体动作表达诗歌内容,这些创造性活动能深化孩子对诗歌的理解和感受。

诗歌的文学手法与教育价值

幼儿春天诗歌虽短小,却运用了丰富的文学手法,拟人是最常见的手法,如将春风、春雨、春草等自然现象赋予人的特性,这符合幼儿“泛灵论”的思维特点,帮助他们与自然建立情感联系。

比喻和象征也频繁出现。“二月春风似剪刀”将春风比作剪刀,形象地解释了春风裁剪柳叶的自然现象,这种形象化的表达方式,能够培养幼儿的联想能力和创造性思维。

重复和押韵则是幼儿诗歌形式上的显著特征,这些韵律元素不仅使诗歌朗朗上口,更能够培养幼儿的音韵意识,为日后语言能力发展奠定基础。

从教育角度看,优秀的春天诗歌能够实现多重价值:培养幼儿的观察力,让他们开始关注自然细微变化;丰富情感体验,感受生命成长喜悦;提升语言能力,接触精炼优美的汉语表达;建立审美基础,初步形成对韵律、意象的敏感度。

在数字化快速发展的时代,让孩子在春天诗歌中感受汉语的韵律之美、意境之妙,是一种珍贵的文化传承,这些诗歌如同种子,播撒在孩子心中,随着年岁增长,会逐渐生根发芽,最终长成对母语、对文化、对自然的深厚情感,当孩子用稚嫩的声音诵读“春眠不觉晓”时,他们不仅在学习一首诗,更在与中国千年的文化传统对话,这种文化基因的传递,正是幼儿诗歌最深刻的价值所在。