秋日私语轻轻响起,枫叶染上第一抹红晕,这是诗歌诞生的时刻,儿童诗歌中的秋天,如同一幅用文字绘就的画卷,既有“空山新雨后,天气晚来秋”的清新,也有“解落三秋叶,能开二月花”的灵动,这些诗句不仅是季节的写照,更是文化传承的载体。

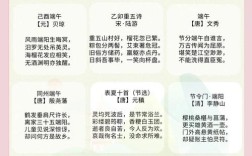

在中国古典诗歌中,秋日题材源远流长,唐代诗人杜牧的《山行》中“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”,以简练笔触勾勒出秋山的生机,宋代苏轼在《赠刘景文》中写道“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时”,将秋日的丰硕描绘得淋漓尽致,这些作品不仅展现了诗人对自然的敏锐观察,更蕴含着对生命轮回的深刻体悟。

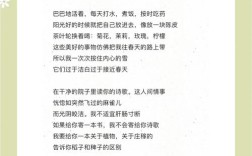

现代儿童诗歌在继承传统的基础上,发展出更贴近儿童心理的表达方式,金波的《秋天的信》中,“一片枫叶,飘进窗口,那是秋天写给我的信”,用拟人手法赋予自然物以生命,樊发稼的《秋天的颜色》则通过“谷子说:秋天是黄色的;高粱说:秋天是红色的”这样生动的对话形式,引导儿童观察自然。

创作儿童诗歌需要把握三个关键要素:意象选择要贴近儿童生活,语言运用要富有韵律感,情感表达要真挚自然,以秋天为主题的诗歌,常选用落叶、果实、秋风等具象元素,通过比喻、拟人等修辞手法,将抽象的季节特征转化为可感知的形象,比如将飘落的树叶比作“秋天的明信片”,将秋风比作“看不见的画家”。

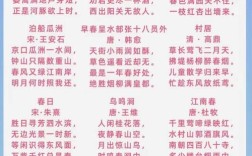

在诗歌教学中,引导儿童感受韵律之美至关重要,汉语特有的四声变化与平仄对应,构成了独特的音乐性,以《秋天到》这首童谣为例:“秋天到,秋天到,田里庄稼长得好,棉花朵朵白,大豆粒粒饱”,到”“好”“饱”的押韵,以及“朵朵白”“粒粒饱”的叠词运用,既便于记忆,又富有节奏感。

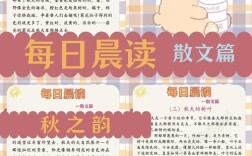

理解诗歌的创作背景能深化对作品的理解,许多经典儿童诗歌都诞生于作者与自然亲密接触的瞬间,比如圣野的《秋姑娘》创作于一次郊游后,作者被孩子们捡拾落叶的欢快场景所触动,这些背景故事不仅让诗歌更立体,也为教学提供了丰富素材。

将诗歌学习与实践活动相结合,能有效提升儿童的学习兴趣,可以组织“寻找秋天”的户外活动,让孩子们收集不同形状的落叶,然后创作属于自己的秋日小诗,也可以开展“诗歌拼图”游戏,将诗句拆分后让孩子们重新组合,在游戏中培养语感。

在数字化时代,诗歌教学也呈现出新的可能,通过动画呈现“秋叶飘落”的画面,配合朗诵音频,能多维度激发儿童的想象力,但需要注意的是,技术手段应服务于诗歌本身的意境传达,避免过度花哨的效果干扰对诗歌本质的体会。

评价儿童诗歌创作时,应更注重情感的真实与想象的新颖,而非严格遵循格律,孩子们笔下的“秋风是调皮的娃娃,总爱偷走树妈妈的孩子们”,这样充满童趣的表达,往往比工整但缺乏灵气的句子更值得鼓励。

家长在亲子共读时,可以选择意境明朗的秋日诗歌,如邵雍的《山村咏怀》“一去二三里,烟村四五家”,在诵读中自然感受数字与景物的巧妙结合,不必急于解释深层含义,先让孩子在韵律中获得审美愉悦。

诗歌鉴赏能力的培养需要循序渐进,从低龄段的感知韵律,到学龄初期的理解意象,再到高年级的体会情感,每个阶段都应有不同的教学重点,对于秋日诗歌,可以从感官体验入手,逐步引导儿童发现文字中的色彩、声音和温度。

当代儿童诗歌创作正在尝试更多元的表达,有些作品将传统节气与现代生活相结合,比如描绘“踩着滑板车穿过银杏大道”的秋日场景,这种创新既保持了诗歌的特质,又让古典题材焕发新意。

诗歌之于儿童教育,不仅是语言学习的材料,更是情感教育的媒介,通过“秋天”这个充满变化的季节,孩子们在诗歌中学会观察自然,感知时间流逝,表达内心感受,当孩子能用自己的语言描绘“桂花偷偷藏在叶子里,洒了满园香气”时,他们已然获得了比知识更珍贵的礼物。

在这个收获的季节,让我们与孩子一起,在诗歌的田园里采摘最美的果实,那些跳跃在纸上的文字,终将在成长的道路上,化作照亮心灵的光。