秋日薄暮,天光收敛起锋芒,斜阳将层林浸染成深浅不一的金黄,这般景致,总引人低回沉吟,欲以文字捕捉那稍纵即逝的美,诗歌便成了最熨帖的容器,承载着千年以来人们对秋的复杂情愫,这些吟咏秋光的诗行,不仅是文学的瑰宝,更是一把钥匙,为我们开启一扇通往历史深处、文人内心与艺术堂奥的门扉。

要真正读懂一首秋日诗,便不能只停留在字面的枫红菊黄,而应循着它生长的脉络,去探寻其生命的源头,这源头,往往系于特定的时代与作者独特的生命境遇。

中唐诗人刘禹锡的《秋词》,便是一个绝佳的例典。“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝,晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。”此诗气韵高扬,一扫前人见秋而悲的积习,其创作背景,正是刘禹锡因“永贞革新”失败被贬朗州司马之时,政治失意,身处逆境,常人难免抑郁,诗人却反以豪迈的笔触,赞颂秋日的开阔与生机,这并非无病呻吟的乐观,而是源自其坚韧不屈人格的倔强宣言,是于人生低谷中迸发的精神火花,了解了这番背景,再读“便引诗情到碧霄”,便能更深切地感受到那挣脱现实困厄、向往精神自由的磅礴力量。

诗歌的“出处”,同样值得考究,它如同文物的出土层,标识着作品的历史坐标与流传谱系,北宋苏轼的《赠刘景文》,“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时”,其精警之句,初见于《东坡志林》,后广泛收录于各类宋人诗话、总集,考察其流传过程,我们能窥见宋代文人对这首诗的激赏与认可,它并非孤立的文本,而是宋代士大夫文化生活与审美情趣的一个生动切片,明晰出处,有助于我们辨别真伪,理解诗歌在历史长河中的接受与影响,使其形象更为饱满、可信。

理解了诗歌的“身世”,下一步便是品味其如何被“使用”,古典诗词并非束之高阁的标本,它们在古人的生活中扮演着鲜活而多样的角色。

酬唱赠答,是诗歌最为常见的社交功能,前述苏轼勉励友人刘景文,便是以诗代柬,借秋日硕果之景,寄寓对身处逆境的朋友的期望与劝慰,秋日登高,临流赋诗,更是文人雅集的常态,所吟之诗,既是才情的展示,也是情感交流的媒介,其创作与传播本身,就是一种社会行为。

诗歌更是抒怀言志的绝佳载体,南宋爱国诗人陆游,在《秋夜将晓出篱门迎凉有感》中,由秋夜的凉意,生发出对中原故土的深沉牵念:“三万里河东入海,五千仞岳上摩天,遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。”这里的秋意,已与家国之痛、恢复之志紧密融合,诗人借助秋的萧瑟苍凉,将个人命运与民族危难勾连起来,使得诗歌超越了季节描写,升华为一曲悲壮的爱国乐章。

诗歌的魅力,更在于其匠心独运的“使用手法”,古典诗词讲究“炼字”、“炼意”,通过精妙的艺术技巧,营造出深远意境。

意象的择取与组合,是诗人构筑情感世界的基础,秋日诗中,“明月”常与思乡关联,“梧桐”多带离愁别绪,“西风”则平添萧瑟之感,马致远的《天净沙·秋思》堪称典范:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。”一连串典型的秋日意象密集铺排,不加任何关联词语,却自然勾勒出一幅苍凉萧瑟的羁旅图画,将游子的愁思渲染得淋漓尽致。

象征与隐喻的运用,则赋予诗歌更深层的意蕴,李商隐的“秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声”,表面写秋日阴雨连绵,池中残荷承雨的实景。“秋阴”何尝不象征人生际遇的阴霾?“枯荷”虽衰败,却“留得”听雨,于寂寥中又别具一种坚韧的诗意,这种含混多义的美感,正是通过象征手法达成的。

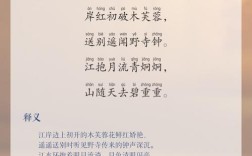

情景交融,则是中国古典诗歌追求的至高境界,杜甫的《登高》,“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来,万里悲秋常作客,百年多病独登台”,浩荡的秋景与诗人潦倒的身世、博大的胸怀浑然一体,自然之秋与生命之秋在此处交响共鸣,景语皆情语,情语亦景语,达到了“意与境浑”的化境。

当我们手握这些解读的钥匙,重读那些传世的秋日诗篇,感受便会截然不同,我们不再只是看到一个模糊的秋日轮廓,而是能触摸到诗人彼时的心跳,感受到历史现场的空气,辨识出文字背后精妙的艺术构造,杜牧于山行中“停车坐爱枫林晚”的闲适,王维在秋暝中“空山新雨后”的禅意,辛弃疾“却道天凉好个秋”的沉郁……每一首,都是一个独立而丰盈的世界。

秋风拂过书页,吹动的是千年不变的韵律,品读这些颂秋诗篇,不仅是学习知识,更是一场与往圣先贤的灵魂对话,它让我们在季节的轮回中,体察情感的恒常与变迁,在文字的方寸之间,领略汉语的无穷魅力与中华美学的深邃意境,这或许正是古典诗词历久弥新的生命力所在——它永远等待着有心人,在某个秋日,与之相遇,心领神会。