秋日里,总有一阵风,让人想起某句诗,这或许就是古典诗词的魅力——它将千年前的心绪,凝结成永恒的瞬间,等待与后人的心境重逢,我们就一同漫步于秋的诗歌长廊,品味其中的意境、技法与人生况味。

秋思的滥觞:从《诗经》到《楚辞》

秋日诗歌的源头,可以追溯到中国诗歌的光辉起点。

《诗经·蒹葭》开篇便是:“蒹葭苍苍,白露为霜。”这八个字,以芦苇、露水、寒霜三种意象,勾勒出清冷萧瑟的秋水图景,它没有直接抒情,却将求而不得的怅惘融进了每一缕摇曳的芦花之中,这种“以景起情”的手法,成为了后世秋日诗词最经典的范式。

稍晚的《楚辞》中,屈原在《九歌·湘夫人》里写下:“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”秋风与洞庭水波、飘落的树叶融为一体,既是自然景象,也是湘君等待爱人时心中泛起的无边涟漪,这里的秋,已不仅是背景,更是情感的直接投射与象征。

这两部典籍,一北一南,一质朴一瑰丽,共同为“悲秋”传统奠定了基调:秋日物象的凋零,与人生际遇的失意、时光流逝的感伤,产生了深刻的共鸣。

盛唐的秋声:气象与境界的升华

唐代,秋诗迎来了它的黄金时代,诗人们笔下的秋色,不再是单一的哀愁,而是融入了人生的广度与生命的哲思。

王维的《山居秋暝》描绘了另一番景象:“空山新雨后,天气晚来秋,明月松间照,清泉石上流。”这里的秋,洁净、清朗,充满生机,一场秋雨洗尽尘垢,明月清泉相伴,诗人远离官场的闲适与对理想生活的向往跃然纸上,全诗采用白描手法,不着一个“喜”字,而喜悦之情溢于言表,展现了“诗中有画”的至高境界。

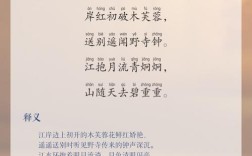

杜甫的《登高》则被誉为“古今七律第一”。“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回,无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。”前四句密集地铺陈了六种景物,从高到低,从听到视,构建了一个宏大而悲壮的艺术空间。“急风”、“高天”、“哀猿”、“落木”、“滚滚长江”,这些意象共同营造出沉郁顿挫的极致美感,此时的杜甫,年老多病,漂泊他乡,个人身世之悲与家国命运之叹,都融入了这无边秋色之中。

两宋的秋情:理趣与细腻的深化

宋代的秋词,在情感表达上更为细腻深刻,并开始融入理性的思考。

范仲淹的《苏幕遮·碧云天》上阕写景:“碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。”画面绚丽而开阔,由天、地、水、烟层层推进,意境悠远,下阕直抒胸臆:“酒入愁肠,化作相思泪。”情感真挚浓烈,这种由上阕写景到下阕抒情的结构,是宋词中非常成熟的创作范式。

苏轼的《水调歌头·明月几时有》虽然通篇咏月,但其“丙辰中秋”的创作背景,让它充满了秋日的哲思,从“我欲乘风归去”的逸兴,到“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”的洞达,最后归于“但愿人长久,千里共婵娟”的祝愿,苏轼完成了一次情感的超越,他将秋日的感伤升华为对生命规律的体认与对世人的美好祝福,展现了宋诗宋词中独特的“理趣”。

如何品读与运用秋日诗词

对于现代读者而言,理解这些经典,可以从几个角度入手:

捕捉核心意象 秋日诗词有一套相对稳定的意象系统,如“西风”、“落叶”、“归雁”、“残荷”、“菊花”、“明月”、“寒蝉”等,每一个意象都承载着特定的文化密码。“归雁”常寄托思乡之情,“菊花”则象征高洁与隐逸,在阅读时,抓住这些意象,就找到了解读诗歌情感的第一把钥匙。

体会情景交融 中国古典诗词极少有脱离景物的纯粹抒情,优秀的作品,其情感是“生长”在景物之中的,品味时,可以问自己:诗人选择了哪些景物?这些景物共同营造了怎样的氛围?这种氛围与诗人抒发的情感是否契合?马致远《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦”等意象的密集排列,直接将天涯游子的孤寂凄楚渲染得淋漓尽致。

了解创作背景 知人论世是深入理解诗歌的重要途径,了解杜甫写作《登高》时漂泊夔州的处境,就能更深地体会“万里悲秋常作客”的沉痛;知晓李清照《声声慢》写于国破家亡、丈夫病逝之后,才能读懂“满地黄花堆积”不仅是秋景,更是她破碎内心的写照。

在现代生活中的应用 这些优美的诗句,完全可以融入我们的现代生活,它们可以作为社交状态的分享,在秋日旅行时配图抒发感慨;可以作为文案创作的灵感,为品牌或产品增添文化底蕴;更可以作为个人修养的滋养,在某个秋日午后,临窗静坐,吟咏一首,与古人进行一场跨越时空的精神对话,让心灵在喧嚣中获得片刻的宁静与慰藉。

秋日读诗,读的不仅是文字,更是一种感受美、体察生命的方式,这些历经千百年洗礼的诗句,如同一个个精神坐标,当我们的人生行至秋的关口,它们总能给予我们理解、共鸣与力量,这或许就是古典文学穿越时空,始终鲜活的生命力所在。