每当秋风送爽,队旗飘扬的时刻,总有一种情感在胸中激荡,需要通过凝练的文字和优美的旋律来表达,这便是诗歌的魅力,尤其是在建队节这样充满仪式感的日子里,一首好的诗歌能够凝聚力量、传承精神、点燃理想,我们就一同走进建队节诗歌的世界,探寻其创作与欣赏的门径。

溯源:从历史深处走来的旋律

建队节主题的诗歌,其根源深植于中国少年先锋队的发展历程之中,早期的队歌或相关朗诵诗,并非完全出自某位特定的著名诗人之手,更多是集体智慧的结晶,或是由专业词曲作者为特定政治宣传与青少年教育任务而创作。

我们耳熟能详的《中国少年先锋队队歌》,其原身是1961年公映的电影《英雄小八路》的主题曲,由周郁辉作词,寄明作曲,它诞生于崇尚革命英雄主义的年代,歌词中“爱祖国,爱人民,鲜艳的红领巾飘扬在前胸”的豪情,以及“向着胜利勇敢前进”的坚定,精准地反映了当时对少年儿童“继承革命传统,做共产主义接班人”的殷切期望,这首作品的诞生,本身就是建队精神的一种音乐化、诗化的表达。

理解诗歌的出处与背景,是欣赏它的第一把钥匙,它让我们看到,文字不仅是情感的抒发,更是时代的回响,承载着特定历史时期的社会理想与集体记忆。

创作:时代精神与个人情感的交融

一首优秀的建队节诗歌,其创作过程往往是时代主题与创作者个人感悟相互碰撞的结果,作者可能是一位专业的诗人,也可能是一位深情的辅导员,甚至是一群充满热情的少年队员。

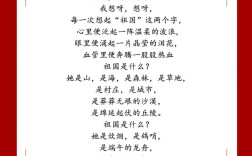

创作背景通常围绕几个核心主题:对革命先辈的缅怀、对祖国和人民的热爱、对红领巾象征意义的阐释、对成长与理想的憧憬,在创作这类诗歌时,作者需要深入理解少年先锋队的性质与使命,将宏大的“爱国主义”、“集体主义”精神,转化为少年儿童能够感知和共鸣的意象与情感。

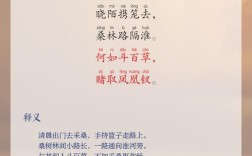

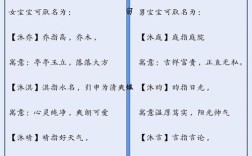

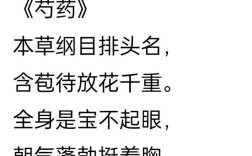

在描绘“理想”时,可能会借用“雏鹰”、“朝阳”、“小树苗”等意象;在表达“传承”时,则会联想到“火炬”、“旗帜”、“足迹”等符号,这些意象的选择并非随意,它们必须符合少年儿童的认知特点,同时又能准确传递出积极向上的价值导向,作者的功力,就体现在如何将这些公共符号与真挚、灵动的情感结合起来,避免流于空洞的口号。

手法:赋予文字以灵魂与翅膀

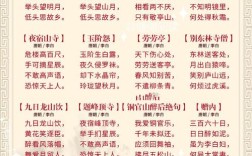

诗歌之所以动人,在于其运用了丰富的艺术手法,建队节诗歌虽有其特定的主题要求,但同样讲究文学技巧,以此增强感染力。

-

象征与意象: 这是最核心的手法,红领巾不仅是一块红色的布,它象征着国旗的一角,是烈士鲜血染成的信仰;火炬象征着光明与希望;队旗上的星星火炬,更是直接体现了在中国共产党领导下,向着光明未来前进的深刻寓意,通过这些高度凝练的象征,诗歌将抽象的政治理念转化为可触可感的形象。

-

排比与对偶: 为了营造磅礴的气势和朗朗上口的节奏,排比句式的运用十分普遍。“我们是新世纪的雏鹰,我们是祖国未来的希望,我们是新时代的接班人……”这样的排比,层层递进,能够有效提振情绪,增强朗诵效果,对偶则使诗句结构工整,富于音乐美。

-

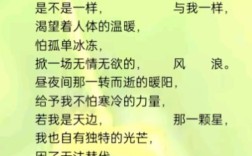

想象与夸张: “乘着春风,放飞白鸽”、“让理想的翅膀飞越蓝天”,这类充满浪漫色彩的想象与适度的夸张,契合了少年儿童富于幻想的心理特征,能够激发他们对美好未来的无限向往。

-

情感抒发: 诗歌的本质是抒情,无论是直抒胸臆的“我们热爱您,亲爱的祖国”,还是借景抒情的“在蔚蓝的天空下,我们的队歌嘹亮”,真挚而饱满的情感是诗歌打动人心、实现教育功能的根本。

应用:让诗歌在活动中焕发生命

建队节诗歌的价值,最终体现在它的使用之中,它并非束之高阁的文本,而是活跃于各种仪式与活动中的灵魂元素。

- 仪式朗诵: 在新队员入队仪式、建队日纪念大会等庄重场合,集体朗诵建队主题诗歌是经典环节,诗歌起着营造氛围、统一思想、升华情感的作用,选择节奏鲜明、情感昂扬的作品,能迅速将全场带入特定的情境。

- 文艺表演: 将诗歌配以音乐、舞蹈和舞台造型,形成综合性的文艺节目,这种形式更具观赏性和艺术感染力,能够多维度地展现诗歌的内涵。

- 队课学习: 在少先队活动课中,辅导员可以带领队员们赏析优秀诗作,解析其创作背景、意象运用和思想情感,甚至引导队员尝试创作属于自己的小队诗歌,这个过程本身就是一种深刻的自我教育。

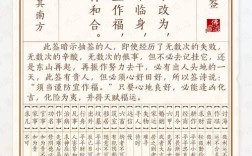

- 环境布置: 将精美的诗歌段落书写在黑板报、宣传栏或校园网站上,能够营造浓郁的文化氛围,让队员在潜移默化中受到熏陶。

观点

建队节的诗歌,是文学与教育结合的典范,它或许在纯粹的文学批评领域并非总是焦点,但其在特定群体和特定时刻所发挥的精神引领作用,是不可替代的,它用最美的语言,为一代代少年儿童铺就了最初的精神底色,作为网站站长,我深感传播这类优质内容的责任,它不仅关乎搜索引擎的认可,更关乎价值的传递,一首好的建队节诗歌,就是一粒种子,它在少年心中播下爱、勇气与责任的基因,静待岁月滋养,终将长成支撑国家未来的栋梁,当我们引导访客欣赏、创作乃至运用这些诗歌时,我们参与的,正是一项塑造未来的事业。