漫步于文学的漫长海岸,诗歌如同散落于时光沙岸上的足迹,形态各异,深浅不一,每一行诗句,都是一个灵魂走过的印记;每一处平仄,都回荡着历史深处的跫音,品读诗歌,便是与这串串脚印同行,追溯其来路,理解其当下的存在。

寻踪:足迹的源头与风景

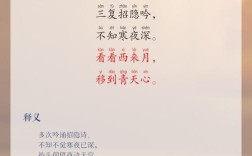

一首诗的诞生,往往有其特定的地理坐标与时代气候,探寻其出处与作者,是理解这行足迹的第一步。

-

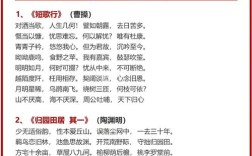

出处之辨:诗歌的出处,犹如脚印留存的载体,它可能镌刻于金石,收录于某部典籍总集,如《诗经》、《楚辞》,或散见于诗人的别集、书信、甚至残卷断章之中,了解一首诗是源自官方编纂的《全唐诗》,还是源自相对私密的《漱玉词》,其解读的语境便已不同,前者是面向公众的宣告,后者则更贴近个人心事的低语,许多脍炙人口的诗词,在流传过程中可能产生异文,字句的细微差别,如同脚印旁模糊的痕迹,值得仔细甄别。

-

作者其人:诗人是留下脚印的旅人,他们的生平、际遇、思想与性格,深刻影响着诗歌的风格与内涵,读杜甫,需知他身处大唐由盛转衰的漩涡,颠沛流离的经历使其诗作沉郁顿挫,充满家国之思,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的脚印,深陷于时代的泥泞,读苏轼,需明他虽屡遭贬谪,却能融合儒释道,养成豁达胸襟,“一蓑烟雨任平生”的足迹,便显得从容而超脱,知人论世,方能贴近诗人创作时的真实心境。

探境:足迹留下的时刻与缘由

创作背景,是催生那一步履的瞬间风雨与脚下土地,它决定了脚印的形态与方向。

-

时代风云:诗歌是时代最敏锐的回声,建安风骨、盛唐气象、南宋悲歌,不同的历史阶段赋予诗歌不同的基调,南朝永明年间声律说的兴起,为唐诗的格律化奠定了基础;安史之乱的巨大动荡,则直接催生了杜甫的“诗史”,时代的大背景,是诗歌创作的宏观气候。

-

个人境遇:具体到一首诗的创作,往往与诗人的切身经历紧密相连,一次送别、一场登高、一次羁旅、一段情愫,都可能成为触发诗情的契机,王维的“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,是挚友元二出使安西时的临别赠言;李清照的“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,是其晚年国破家亡、颠沛流离生活的血泪凝结,理解这份特定的境遇,才能读懂诗句中蕴含的独特情感密码。

析法:足迹的形态与韵律

诗歌是语言的艺术,其使用方法与表现手法,构成了脚印本身清晰可辨的纹理与节奏。

-

意象的营造:诗人很少直白地抒情,而是通过营构意象来间接表达,意象是融入了主观情意的客观物象,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,一系列意象的组合,无需赘言,一幅苍凉萧瑟的秋日游子图便跃然纸上,意象是诗歌的细胞,是情感的物质载体。

-

韵律与节奏:汉语诗歌,尤其是古典诗词,极为讲究音韵之美,平仄的交替、押韵的回环,构成了诗歌内在的音乐性,这种韵律如同脚印的节奏,或急促,或舒缓,与诗歌的情感基调相得益彰,朗朗上口的韵律,不仅便于记诵,更增强了情感的感染力。

-

修辞的妙用:比喻、拟人、夸张、用典、对仗……这些修辞手法是诗人雕琢语言的利器,李煜的“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,以具象的江水比喻抽象的愁绪,使其变得可感可触,恰当运用典故,则能在有限的字句中,蕴含丰富的历史文化信息,增加作品的深度与厚重感。

-

意境的升华:意境是诗歌创作追求的最高境界,它是情景交融、虚实相生,能诱发读者无限遐想的艺术空间,王维的诗句“行到水穷处,坐看云起时”,不仅描绘了行为与景色,更传递出一种随遇而安、妙悟自然的禅意,这便是意境的魅力,它使读者的心灵得以超越文字本身,进入一个更为广阔的精神世界。

践悟:与足迹同行

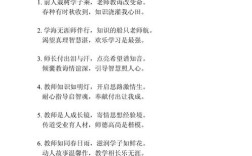

学习诗歌知识,最终是为了更好地欣赏与实践,对于今天的我们,诗歌的“使用”在于心灵的滋养与表达的借鉴。

-

沉浸式阅读:不要满足于字面的解释,尝试反复吟诵,闭上眼睛,感受其音韵的流动;展开想象,在脑海中构建诗歌描绘的画面,体会那份只可意会的情感氛围。

-

联系当下生活:古典诗歌的情感是穿越时空的,失意时,李白的“天生我材必有用”能给予激励;思念时,苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟”能带来慰藉,将古诗的情感与自身的生命体验相连接,诗歌便不再是故纸堆里的文字,而是活生生的精神源泉。

-

尝试创造性表达:不必拘泥于严格的格律,可以尝试用现代语言捕捉诗意,记录生活的瞬间感悟,学习诗歌的凝练、意象的营造,提升自身文字的表现力。

诗歌的“脚印”,从古老的时空蜿蜒而至,印在今天我们的心田,它告诉我们,人类的情感何其相通,精神的探索永无止境,沿着这些足迹前行,我们不仅是在学习一种文学形式,更是在与无数伟大的灵魂对话,丰富自己的内在生命,并最终,尝试留下属于这个时代的、独特的诗意印记。