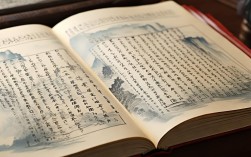

在中国古典文学的璀璨星河中,诗歌如同一条奔流不息的大河,滋养着千年的文明,要真正读懂一首诗,领略其“含大泽”般的深厚意蕴,就不能仅仅停留在字句的表面,它需要我们像一位耐心的考古学家,细细探寻其出处、作者、创作背景,并理解其精妙的使用方法与艺术手法。

溯源与知人:探寻诗歌的根系

每一首流传后世的诗歌,都非无根之木,它的“出处”是其生命的起点,这出处可能是一本严谨的官方编纂诗集,如《全唐诗》;也可能是一册带有评点的私人别集,或是散落在稗官野史、碑刻残卷中的吉光片羽,了解出处,能帮助我们判断诗歌的版本是否可靠,为其真实性奠定基础。

比出处更重要的,是诗歌的创作者,古人云“诗言志”,又云“文如其人”,诗人的生平经历、性格气质与思想观念,会深刻地烙印在其作品之中,我们读李白的诗,能感受到那种“天生我材必有用”的磅礴自信与不羁灵魂,这与他漫游天下、求仙访道的经历密不可分,我们读杜甫的诗,则能体会到“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的沉郁顿挫与忧国忧民,这与他历经安史之乱、颠沛流离的人生紧密相连,了解作者,是为诗歌的情感世界找到一把精准的钥匙,当我们知晓了苏轼写作《定风波·莫听穿林打叶声》时,正身处因“乌台诗案”被贬黄州的困境中,便能更深切地理解“一蓑烟雨任平生”所蕴含的豁达与坚韧,是何等珍贵与有力。

论世与析法:深入诗歌的肌理

“知人”之后,必要“论世”,创作背景是诗歌诞生的具体土壤,它包含了特定的时代氛围、社会事件以及诗人写作时的具体情境,一首诗,往往是对一个时代的微缩记录,南宋陆游的《示儿》,“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”,其字里行间浸透的悲愤与遗恨,只有放在中原沦陷、偏安一隅的特定历史背景下,才能迸发出震憾人心的力量,同样,李煜后期“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”的词句,正是亡国之痛催生出的血泪之作,脱离了背景,诗歌便成了无源之水,其深刻内涵会大打折扣。

在掌握了这些外部知识后,我们便可以真正潜入诗歌的内部,欣赏其构筑艺术殿堂的“手法”与“方法”,中国古典诗歌的艺术手法极为丰富,是诗人传情达意的核心技巧。

- 意象与意境:诗人通过选取特定的“意象”(如明月、杨柳、孤鸿、落日)进行组合,营造出一种独特的“意境”,马致远《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,几个意象的并列,便勾勒出一幅苍凉萧瑟的秋日图景,旅人的愁思不言自明。

- 赋比兴:这是《诗经》以来便确立的经典手法。“赋”是直陈其事,平铺直叙;“比”是打比方,以此物比彼物;“兴”是先言他物以引起所咏之词,如《关雎》以“关关雎鸠”起兴,引出“窈窕淑女,君子好逑”的主题,委婉而自然。

- 用典:援引历史故事、神话传说或前人诗句入诗,以简练的文字包蕴丰富的内涵,辛弃疾的词堪称用典的典范,他在《永遇乐·京口北固亭怀古》中接连化用孙权、刘裕、廉颇等历史人物故事,将自己报国无门的复杂心境表达得淋漓尽致。

- 虚实相生:诗歌讲究虚实结合,实写眼前之景,虚写想象之情、未来之事或梦境,李商隐的《夜雨寄北》,“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”,由眼前的实景“巴山夜雨”,跳跃到未来重逢的虚景,时空交错,情感真挚动人。

致用与传承:让诗歌活在当下

学习诗歌,最终目的是为了“使用”,是为了丰富我们的精神世界,提升我们的审美与表达能力,这种使用并非机械地背诵,而是将其融入生活。

在写作或言谈中,恰当地引用一句诗词,往往能起到画龙点睛的效果,使表达更具文采与深度,在个人修养方面,反复涵泳那些意境高远的诗篇,能够陶冶性情,让我们在浮躁的世界中获得一方宁静,当我们登高望远,心中自然浮现“会当凌绝顶,一览众山小”的豪情;当我们身处逆境,或许能想起“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的希望,这便是诗歌最高的“使用方法”——它成为了我们观照世界、安顿心灵的一种方式。

诗歌,是时间的艺术,也是心灵的回响,它看似由简练的文字组成,实则内里蕴含着如同大泽般的广阔与深厚,从寻根溯源的考据,到知人论世的体察,再到对艺术手法的细细揣摩,每一步深入,都是我们与千百年前的诗人进行的一场深度对话,当我们掌握了这些方法,便如同获得了一叶扁舟,得以在诗歌的浩瀚大泽中自在航行,汲取那穿越时空依然鲜活的生命力与智慧。