诗歌作为人类文明最古老的艺术形式之一,承载着语言韵律之美与思想情感之深,从《诗经》的“关关雎鸠”到李白的“举杯邀明月”,每一首经典作品都是特定时代背景与创作者灵魂碰撞的结晶。

溯源:千年韵律的传承脉络

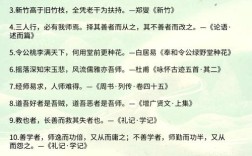

中国诗歌的源头可追溯至先秦时期的《诗经》,这部收录三百零五篇作品的诗歌总集,开创了“赋比兴”的表现手法和“风雅颂”的体裁分类,蒹葭》以重章叠句营造的意境迷宫,《七月》用白描手法记录的农耕文明,都成为后世诗歌创作的母题,汉代乐府诗继承这种现实主义传统,《孔雀东南飞》通过叙事诗形式展现的社会矛盾,至今仍具有震撼力。

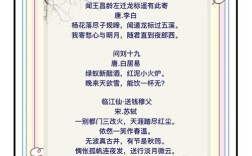

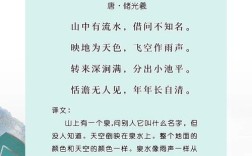

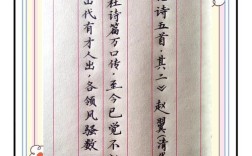

至唐代,近体诗的格律规范达到巅峰,王维在《山居秋暝》中构建的“诗中有画”境界,杜甫于《春望》里展现的沉郁顿挫,不仅体现诗人个性,更映射出开元盛世到安史之乱的社会变迁,宋代词人将音乐性与文学性深度融合,苏轼的《水调歌头》既保留词牌固有格律,又突破晚唐词作的艳科传统,开创豪放词风。

创作:时代洪流中的个体表达

理解诗歌需回归创作现场,陶渊明《归园田居》系列看似恬淡的田园描写,实为对东晋门阀政治的无声抗议,李清照《声声慢》中“寻寻觅觅”的徘徊,既是个人丧偶之痛,也暗含靖康之变后士人群体的漂泊感,这种个人经历与时代背景的互文关系,在纳兰性德《饮水词》中同样明显,满族贵族的身份与汉文化熏陶形成独特的情感张力。

创作手法的演变同样值得关注,南朝沈约提出的“四声八病”说,为诗歌建立系统的声律理论,唐代僧人皎然在《诗式》中总结的“取境”理论,宋代严羽《沧浪诗话》强调的“妙悟”,都在不同维度完善诗歌创作体系,这些理论成果直接影响陆游《剑南诗稿》的沉雄悲壮,也滋养了杨万里“诚斋体”的活泼自然。

技法:打开诗歌之门的钥匙

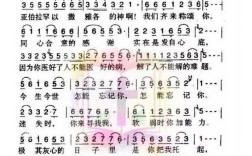

掌握鉴赏方法能提升审美体验,格律方面,近体诗的平仄规则与词牌的词调规范,构成汉诗特有的音乐性,杜甫《秋兴八首》中精妙的拗救手法,辛弃疾《破阵子》对《凉州曲》的化用,都体现着格律运用的至高境界。

意象系统是另一重要维度,屈原《离骚》开创的“香草美人”传统,在李商隐《无题》诗中发展为更复杂的象征体系,王昌龄《诗格》提出的“物境、情境、意境”三层次说,为解读李贺《金铜仙人辞汉歌》的奇幻意象提供理论依据,当代读者可通过比对苏轼《念奴娇》与柳永《雨霖铃》对“水”意象的不同处理,感受豪放与婉约的审美差异。

实践:古典智慧的当代转化

诗歌鉴赏应超越单纯文本分析,书法艺术与诗歌的结合,使《兰亭集序》成为“天下第一行书”;古琴曲《阳关三叠》对王维诗的二次创作,拓展了艺术表现维度,在现代社会中,我们可以通过吟诵感受古典诗词的声律之美,借助书画创作体会“诗画一体”的传统美学,甚至将诗词意境融入空间设计、服装纹样等生活场景。

对教育工作者而言,叶嘉莹先生倡导的“兴发感动”教学法值得借鉴,通过引导学生感知孟浩然《春晓》的生命意识,体会《古诗十九首》的人生哲思,使古典诗词成为滋养精神成长的活水,对于创作者,适当进行诗词步和练习,如用原韵创作新时代的《沁园春》,既能传承文化基因,又能实现古典形式的当代转化。

古典诗词这座宝库,需要我们以敬畏之心走近,以创新思维激活,当李商隐的“巴山夜雨”与当代人的孤独体验产生共鸣,当王羲之的“流觞曲水”启发新的雅集形式,传统文化的基因便在现代文明中延续生命,这种跨越时空的对话,正是诗歌艺术永恒魅力的最好证明。