巷子深处,总藏着被时光浸润的诗意,青石板路蜿蜒向前,斑驳墙面爬满藤蔓,恰似一首首未曾题名的诗,等待有心人驻足品读,中国古典诗词便是这样一条深邃小巷,每扇木门后都藏着动人故事,每扇花格窗都透出智慧光芒。

平仄韵律:诗词的骨骼与呼吸

走进诗词小巷,最先感知的是平仄韵律,这不仅是规则,更是千年传承的美学密码。

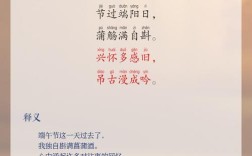

王维《山居秋暝》开篇“空山新雨后,天气晚来秋”,平平平仄仄,平仄仄平平,这种声调起伏如同巷中光影明暗变化,营造出雨后秋山的清新意境,李清照《声声慢》连用七组叠字“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,如叹息般层层递进,将孤寂心境融入音韵本身。

掌握平仄不需要高深学问,现代人可从简单口诀入手:“三五不论,二四六分明”,意思是诗句中第一、三、五字平仄可灵活,第二、四、六字必须严格,以李白“朝辞白帝彩云间”为例,第二字“辞”为平声,第四字“帝”为仄声,第六字“云”为平声,完全符合规则。

意象经营:诗词的血肉与灵魂

如果说韵律是骨架,意象便是血肉,中国诗词擅长通过具体物象传递抽象情感,形成独特的审美语言。

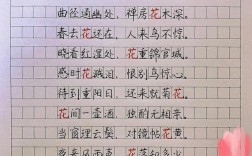

马致远《天净沙·秋思》是意象运用的典范:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。”九个意象如电影蒙太奇,在读者脑海中拼接出完整画面,这种手法在今日依然实用——想要表达孤独,不必直抒胸臆,可描绘“深夜亮着的一盏孤灯”;想要传达喜悦,可书写“孩童追逐飘落的银杏叶”。

杜甫被誉为意象大师,“星垂平野阔,月涌大江流”中,“垂”与“涌”两个动词让静止画面瞬间充满张力,学习诗词创作,可从观察日常生活开始,记录打动心灵的瞬间画面,寻找贴切词语将其定格。

典故运用:诗词的记忆与厚度

典故是诗词小巷里的老砖石,承载着历史与文化记忆。

李商隐《锦瑟》中“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃”,连续化用庄子梦蝶与望帝化鹊典故,将人生如梦的感慨表达得深邃悠远,辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》通篇用典,如“凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否”,借战国老将自况,悲壮之情溢于言表。

用典贵在自然贴切,苏轼“持节云中,何日遣冯唐”化用汉代冯唐持节赦免魏尚故事,表达渴望被重用的心情,了无痕迹,对现代创作者而言,不必刻意堆砌典故,可适当引用广为人知的历史故事、文学人物,为作品增添文化深度。

结构布局:诗词的节奏与气息

优秀诗词如同精巧园林,讲究起承转合,在有限空间里创造无限意境。

律诗八句四联,分别承担起、承、转、合功能,杜甫《登高》首联“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”写景起兴;颔联“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”承接深化;颈联“万里悲秋常作客,百年多病独登台”转入抒情;尾联“艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯”收束全篇,这种结构使情感表达层层递进,最终达到高潮。

词的结构更为自由,但同样注重章法,柳永《雨霖铃》上片写离别场景,下片抒想象之情,过渡自然,浑然一体,创作时注意情感流动的节奏,该含蓄时含蓄,该奔放时奔放,让读者随文字起伏跌宕。

现代转化:古韵新声的融合

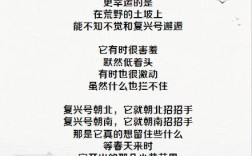

古诗词不是博物馆里的标本,而是可以融入现代生活的活水。

余光中《乡愁》巧妙化用古典意象,赋予邮票、船票等现代物品诗意内涵,方文山为周杰伦创作的歌词“天青色等烟雨,而我在等你”,直接从宋瓷审美中汲取灵感,这些成功案例表明,古典诗词的养分能为现代创作提供不竭源泉。

尝试用诗词形式记录生活片段,清晨地铁上,可写下“铁箱穿地心,人海各浮沉”;加班深夜,可感叹“楼高灯似豆,月冷影成单”,不必刻意追求古雅,重在真情实感的诗意表达。

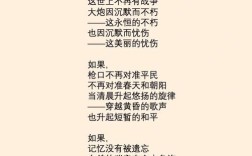

走入小巷深处

诗词创作如同在巷中漫步,初识时被韵律吸引,深入后被意象感动,最终在结构中感知智慧,这个过程不需要天赋异禀,只需要一颗敏感的心和持之以恒的笔。

每个时代都有属于自己的诗情,陶渊明采菊东篱时,不会想到成为田园诗宗;李煜垂泪故国时,不曾料想词作千古流传,他们的真诚书写,让平凡生活闪耀诗意光芒,在这个信息爆炸的时代,我们更需要诗词这种凝练而深情的表达方式,为浮躁生活提供一片宁静栖居地。

青石巷陌依旧,平仄声声未老,当你在某个午后铺开稿纸,或对著屏幕敲下第一行诗句,便已加入这场跨越千年的对话,诗歌从未远离,它一直在生活细微处,等待被看见、被书写、被传唱。