诗歌的海洋里,总有一些旋律似曾相识,这不是记忆的偏差,而是文学创作中一种独特而普遍的现象——诗歌的重复,这种现象并非简单的复制,而是如同一首乐曲中反复出现的主题,通过变化与重现,构筑起诗歌艺术的深层肌理。

意象的循环:跨越时空的共鸣

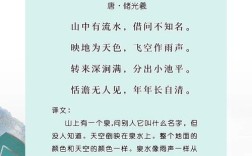

诗歌中的重复,最直观的体现是经典意象的反复运用,月亮这一意象,从《诗经》的“月出皎兮”开始,便在中国诗歌史上不断回响,李白笔下,“举头望明月,低头思故乡”将月亮与乡愁紧密相连;苏轼在中秋夜吟诵“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,赋予月亮哲理意味;而张若虚在《春江花月夜》中,更是将月亮推向宇宙意识的高度,“江畔何人初见月?江月何年初照人?”这些诗人生活在不同时代,却不约而同地选择月亮作为情感载体,形成了一种跨越数百年的意象对话。

这种意象的重复并非缺乏创造力,恰恰相反,它体现了文化符号的传承与创新,每个时代的诗人都在前人奠定的意象基础上,注入自己独特的生命体验和时代精神,使传统意象不断获得新的生命力,如同一位技艺精湛的琴师,在相同的琴弦上弹奏出不同的乐章。

形式的回旋:格律中的美学密码

中国古典诗歌在形式上存在着明显的重复特征,从《诗经》的重章叠句,到近体诗的平仄对仗,这些形式上的重复创造了一种独特的美学效果。

《诗经》中的许多篇章采用重章叠句的手法,如《蒹葭》中“蒹葭苍苍,白露为霜”与“蒹葭萋萋,白露未晞”的递进式重复,不仅增强了诗歌的节奏感,更营造出情感层层推进的艺术效果,这种重复不是单调的复制,而是如同海浪拍岸,每一次回旋都带来新的情感冲击。

唐代成熟的近体诗,将形式重复的美学推向高峰,律诗中间两联必须对仗,这种严格的形式要求,本质上是一种精心设计的重复结构,杜甫《登高》中“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,通过工整的对仗,将自然景象的辽阔与人生际遇的苍凉完美融合,对仗不是简单的词语对应,而是意象、情感、哲思的多维呼应。

母题的重现:人类情感的永恒表达

纵观中国诗歌史,某些主题如同基因般代代相传,离别、怀古、思乡、隐逸等母题,在不同时代的诗人笔下不断重现。

离别主题从《诗经》的“昔我往矣,杨柳依依”开始,到王维“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,再到柳永“多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节”,虽然时代变迁,但离别的伤痛与不舍始终是诗人吟咏的重要内容,这种母题的重复,反映了人类某些基本情感的永恒性。

怀古诗则是另一种意义上的重复,诗人站在古迹前,重复着前人的凭吊与思考,刘禹锡的《乌衣巷》、杜牧的《泊秦淮》、苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》,虽然描写对象不同,但都贯穿着对历史兴衰的沉思,这种重复不是无病呻吟,而是每个时代的诗人对历史与现实的重新解读。

用典的艺术:与前人的精神对话

用典是中国古典诗歌常用的手法,本质上也是一种特殊的重复,诗人通过引用前人的诗句、典故,与文学传统建立联系,形成跨越时空的文学对话。

李商隐是运用典故的大师,“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃”两句连用两个典故,将个人情感升华为具有普遍意义的人生感悟,苏轼的“持节云中,何日遣冯唐”化用汉代典故,表达了自己希望重新得到任用的愿望。

这种用典不是简单的抄袭,而是对传统文化资源的创造性转化,诗人通过用典,使自己的作品融入深厚的文化传统,同时在新的语境中赋予典故新的意义,这要求读者具备相应的文化素养,才能领会诗句的深层含义。

现代诗歌中的重复策略

诗歌的重复现象在现代诗歌中依然活跃,只是表现形式发生了变化,徐志摩的《再别康桥》中,“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”在首尾呼应,营造出回环往复的韵律美,余光中的《乡愁》通过“乡愁是……”的重复句式,将个人情感逐步升华到家国层面。

现代诗歌更注重内在节奏的重复和意象的变奏,诗人通过词语、句式、意象的有规律重复,创造出独特的诗歌节奏和情感张力,这种重复不再是严格的形式要求,而是诗人自觉的艺术选择。

诗歌的重复是文学记忆的体现,是文化基因的传承,每一次重复都不是简单的复制,而是在新的语境中的再创造,正是通过这种重复与变奏,诗歌建立起自己的传统,同时保持着创新的活力。

理解诗歌的重复现象,有助于我们更深入地领会诗歌的艺术特质,阅读诗歌时,留意那些重复出现的意象、形式和主题,思考它们在新的语境中产生的新的意义,就能更好地把握诗歌的深层内涵,创作诗歌时,恰当运用重复手法,可以增强作品的韵律感和感染力,使诗歌既扎根传统,又具有个人特色。

诗歌的重复如同大地的四季轮回,看似相同,实则每个春天都有新的花朵绽放,每个秋天都有不同的果实成熟,在这种循环与变化中,诗歌艺术得以生生不息,持续打动着一代又一代读者的心灵。