诗歌,作为人类情感与智慧的高度凝练,始终在文化长河中闪烁着独特光芒,它不仅是语言的艺术,更是历史与心灵的见证,理解诗歌的深层意蕴,需要从其源流、创作情境及艺术手法等多维度切入。

诗歌的源流与演变

中国诗歌的起源可追溯至远古时期的劳动号子与祭祀颂词。《诗经》作为我国第一部诗歌总集,收录了西周初年至春秋中期的305篇作品,分为“风”“雅”“颂”三大类,风”源自十五个诸侯国的民间歌谣,如《关雎》以水鸟和鸣起兴,展现先秦时期淳朴的情感表达方式,屈原创作的《楚辞》则开创了浪漫主义先河,《离骚》中“路漫漫其修远兮”的咏叹,将个人命运与政治理想交织,形成独具特色的“香草美人”象征体系。

至唐代,诗歌进入鼎盛时期,李白《将进酒》中“君不见黄河之水天上来”的磅礴气势,体现了盛唐文人豪放不羁的精神面貌;杜甫“朱门酒肉臭,路有冻死骨”则以白描手法揭露社会现实,开创了叙事诗的新境界,宋代词人苏轼在《水调歌头》中融合哲理与抒情,“人有悲欢离合”的感悟至今仍引发广泛共鸣。

创作背景的深层解读

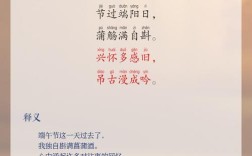

每首经典作品的诞生都与时代背景紧密相连,陶渊明《归园田居》系列诗作,需结合东晋末年政治动荡的背景来理解,“采菊东篱下”的闲适背后,蕴含着对官场污浊的清醒认知,李商隐《锦瑟》中“此情可待成追忆”的朦胧意境,反映了晚唐诗人对命运无常的深刻体验。

南唐后主李煜的《虞美人》,在“雕栏玉砌应犹在”的今昔对比中,暗含亡国之痛与人生巨变的彻骨悲凉,这种将个人际遇融入艺术创作的特质,使诗歌成为穿越时空的情感载体。

诗歌鉴赏的方法路径

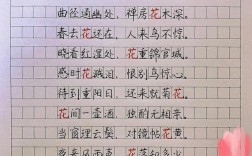

把握诗歌意象是解读的关键,王维《山居秋暝》中“明月松间照,清泉石上流”,通过视觉与听觉的立体描写,构建出空灵禅境,鉴赏者应注意捕捉诗中运用的通感手法,如林逋《山园小梅》“暗香浮动月黄昏”,将嗅觉印象转化为视觉画面。

了解格律规范能深化审美体验,近体诗的平仄交替与对仗要求,词牌固定的句式结构,都是构成音乐美的重要元素,辛弃疾《青玉案·元夕》中“众里寻他千百度”的顿挫节奏,与情感起伏形成完美呼应。

艺术手法的多样呈现

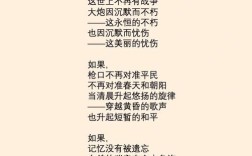

比兴手法在古典诗歌中运用极为普遍。《诗经·蒹葭》以芦苇凝霜起兴,引出对伊人的追寻;白居易《琵琶行》将乐声喻为“大珠小珠落玉盘”,使抽象音乐获得具象表达。

典故的巧妙化用增强作品内涵,李贺《李凭箜篌引》借“女娲炼石补天处”的神话传说,渲染音乐的震撼力;苏轼《念奴娇·赤壁怀古》通过周瑜典故,抒写历史沧桑与人生感慨。

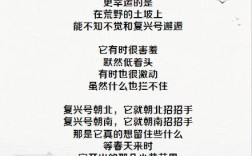

象征系统的建立赋予诗歌多重意蕴,陆游《卜算子·咏梅》中“零落成泥碾作尘”的梅花,既是自然物象,也是人格精神的写照,郑板桥《竹石》中“千磨万击还坚劲”的翠竹,象征着文人的气节与风骨。

现代社会的诗学价值

在信息爆炸的时代,诗歌鉴赏能培养思维的精确性与表达的凝练度,王勃《送杜少府之任蜀州》中“海内存知己”的阔达胸怀,教会我们在纷繁现实中保持精神联结,李清照《声声慢》对日常愁绪的细腻捕捉,提示我们关注生活中的情感微波。

学习古典诗歌不仅是文化传承,更是审美能力的锤炼,从《古诗十九首》的生命意识到龚自珍《己亥杂诗》的社会关怀,这些作品构建了中国人特有的情感表达范式,当我们吟诵“春江潮水连海平”的壮丽景象,或体味“人生若只如初见”的怅惘之情,实际上是在参与一场跨越千年的心灵对话。

诗歌如同文化基因,持续滋养着我们的精神世界,它教会我们如何在意象中安放情感,在格律中寻找自由,在有限文字中开启无限意境,这种古老而鲜活的艺术形式,始终是连接过去与现在、个体与集体的重要纽带。