诗歌,是人类文明长河中璀璨的明珠,它以凝练的语言、丰富的想象和深邃的情感,构筑起一座跨越时空的精神家园,从古老先民的劳动号子,到文人墨客的案头清供,诗歌始终与人类的情感脉搏同频共振,探讨诗歌的源流、作者的心境、创作的背景以及鉴赏的门径,不仅是对文学遗产的梳理,更是对自我内心世界的一次深度探索。

诗歌的源流与演变

诗歌的起源,可以追溯到文字诞生之前,上古时期,人们在集体劳动中发出的有节奏的呼号,如《淮南子·道应训》中记载的“举重劝力之歌”,便是诗歌最早的雏形,这些简单的韵律,旨在协调动作、减轻疲劳,已然具备了诗歌节奏性的核心特征。

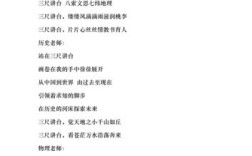

随着社会的发展与文字的成熟,诗歌逐渐从实用功能中脱离,演变为独立的文学体裁。《诗经》作为第一部诗歌总集,收录了自西周初年至春秋中叶的三百零五篇作品,开创了现实主义诗歌的源头,其“风、雅、颂”的体例与“赋、比、兴”的手法,奠定了中国诗歌创作的基石,紧随其后的《楚辞》,以屈原的《离骚》为代表,以其瑰丽的想象、奔放的情感与楚地特有的文化色彩,开创了浪漫主义文学的先河。

此后,中国诗歌经历了汉赋的铺陈、魏晋风骨、唐诗的鼎盛、宋词的精致、元曲的通俗,直至近现代白话诗的兴起,每一阶段都留下了独特的时代烙印与艺术高峰,在西方,从荷马史诗的宏阔叙事,到但丁《神曲》对中世纪精神的总结;从莎士比亚十四行诗的精巧哲思,到浪漫主义诗人对个性与自然的讴歌,诗歌同样描绘出一幅波澜壮阔的人类心灵史图卷。

作者的心境与时代的印记

每一首流传于世的诗歌,都是作者在特定时空下的心灵独白,了解作者的生平际遇与创作时的具体环境,是深入理解诗作内涵的关键钥匙。

阅读杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,若不了解安史之乱前后唐代社会急剧动荡、民生凋敝的历史背景,便难以体会诗中那份沉郁顿挫的忧国忧民之情,杜甫本人颠沛流离的经历,使其诗作充满了对家国命运与百姓疾苦的深切关怀,被后世尊为“诗史”。

同样,品读李白的“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”,若能知晓这是诗人接到唐玄宗诏书,即将入京时所作,便能更真切地感受到其豪迈奔放的个性与对建功立业的强烈渴望,李白的诗歌,是其自由不羁灵魂的直接外化,充满了盛唐时期特有的自信与昂扬气度。

在西方,雪莱的《西风颂》中名句“冬天来了,春天还会远吗?”,既是对自然规律的描绘,也寄托了诗人在欧洲革命浪潮起伏的年代,对黑暗终将过去、光明必将到来的坚定信念,诗歌,因此成为时代精神最敏锐的感应器与记录者。

创作技法的艺术呈现

诗歌之所以动人,除了真挚的情感,还在于其独特的艺术表现手法,这些手法是诗人锻造意象、营造意境、传递情感的利器。

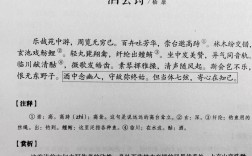

意象与意境: 意象是融入了诗人主观情感的客观物象,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”连续铺排多个意象,共同渲染出一幅萧瑟苍凉的秋日图景,进而烘托出旅人孤寂凄楚的思乡之情,情景交融,意境全出。

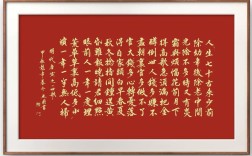

象征与隐喻: 诗人常借用具体事物暗示抽象的概念或情感,屈原以“香草美人”象征高洁的品格与政治理想;闻一多的《红烛》以蜡烛自喻,倾诉着为国奉献、燃烧自我的赤子之心,隐喻则如“生命是袭华美的袍,爬满了蚤子”(张爱玲),通过奇特的联想,揭示出深刻的人生况味。

节奏与韵律: 诗歌的音乐性是其区别于其他文体的重要标志,古典诗词有着严格的平仄、对仗与押韵规则,读来朗朗上口,富有旋律感,现代诗歌虽形式自由,但同样注重内在的情绪节奏与语感,通过分行、停顿、重复等手法,营造出独特的听觉效果。

语言的凝练与陌生化: 诗歌语言力求以最少的字句表达最丰富的内容,贾岛“推敲”的典故,便是对字词精益求精的典范,诗人常采用“陌生化”处理,打破常规的语言习惯,如“春风又绿江南岸”的“绿”字,化形容词为动词,使得画面瞬间鲜活灵动,给人以新颖奇特的审美感受。

诗歌的鉴赏与当代价值

面对一首诗歌,我们应如何进入其艺术世界?不妨反复吟诵,通过声音感受其韵律节奏,获得初步的整体印象,细细品读字句,分析其中的意象、手法与结构,探究字面之下蕴含的深层意蕴,结合诗人生平与时代背景,力求与作者达成跨越时空的精神对话。

在信息爆炸、生活节奏日益加快的今天,诗歌的价值非但没有衰减,反而愈发珍贵,它提供了一种对抗精神碎片化的方式,静心读一首诗,如同在喧嚣世界中开辟出一方宁静的庭院,让我们得以暂避俗务,审视内心,与古今中外的智者进行灵魂交流,诗歌能够淬炼我们的语言,提升我们对美的感知力,培养共情能力,让我们在平凡生活中发现诗意,滋养日渐干涸的心灵。

诗歌并非遥不可及的阳春白雪,它就蕴藏在清晨的露珠、傍晚的夕阳、一次离别或一次重逢的悸动之中,它是语言的艺术,更是生命的哲学,走近千首诗歌,便是拥抱千种人生,体验千般世界,这份由祖先创造并不断丰富的文化遗产,将继续以其永恒的魅力,照亮我们前行的道路,温暖每一个寻求美与真理的灵魂。