诗歌是语言的艺术,更是心灵的回响,在初中语文学习中,现代诗歌如同一扇通往情感世界的窗户,它以凝练的语言、丰富的意象和独特的韵律,为我们展现了一个充满想象力的天地,要真正读懂一首现代诗,需要从多个维度入手,逐步揭开它神秘的面纱。

理解诗歌的诞生

每一首诗歌都有其独特的生命轨迹,了解诗歌的出处和作者生平,是解读作品的第一步,比如徐志摩的《再别康桥》,创作于1928年诗人第三次欧游归国途中,当时他重访英国剑桥大学,故地重游唤起了对往昔留学生活的回忆,徐志摩早年留学剑桥的经历,使他对这座学术殿堂怀有深厚感情,这种个人经历与特定时空的交织,催生了“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”这样充满眷恋与洒脱的诗句。

同样,戴望舒的《雨巷》创作于1927年夏天,正值大革命失败后的白色恐怖时期,诗人因参加进步活动而避居松江,在孤寂中咀嚼着时代的忧郁,诗中“撑着油纸伞,独自彷徨在悠长、悠长又寂寥的雨巷”的意象,既是个人的情感抒发,也折射出那个时代知识分子的迷茫与期待。

把握诗歌的创作语境

诗歌的创作背景往往决定了它的情感基调和思想内涵,艾青的《我爱这土地》写于1938年,抗日战争如火如荼,诗人将个人命运与民族存亡紧密相连,用“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉”这样直击心灵的诗句,表达了对祖国的深沉爱恋,了解这首诗的创作年代,才能深刻体会其中蕴含的忧国忧民之情。

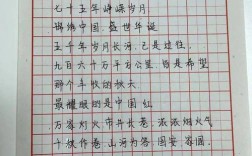

不同时代的诗歌也呈现出鲜明特色,五四时期的诗歌多表现个性解放和对传统的反叛;三四十年代的诗歌则更多关注社会现实和民族命运;新中国成立后的诗歌洋溢着建设热情;改革开放后的诗歌则呈现出多元化的探索趋势,把握这些时代特征,有助于我们更准确地理解诗歌的内涵。

掌握诗歌的解读方法

解读现代诗歌需要循序渐进,首先要反复诵读,感受诗歌的韵律和节奏,现代诗歌虽不严格讲究平仄对仗,但仍有内在的音乐性,如卞之琳的《断章》,短短四行:“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你,明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。”通过“你”“景”“子”“梦”的押韵,营造出回环往复的音乐美感。

其次要捕捉意象,理解象征意义,现代诗歌常用具体意象表达抽象情感,在舒婷的《致橡树》中,“橡树”和“木棉”不仅是树木,更象征着平等独立的爱情观,分析这些意象的深层含义,是理解诗歌主题的关键。

还要注意诗歌的语言特点,现代诗歌语言常常打破常规,通过词性活用、语序倒装、词语超常搭配等手法创造新意,如北岛的《回答》中“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”,通过悖论式表达,强化了诗歌的批判力量。

领会诗歌的艺术手法

现代诗歌运用多种艺术手法增强表现力,象征手法通过具体事物表现抽象概念,如海子的《面朝大海,春暖花开》中“大海”象征着自由和理想,拟人手法赋予事物以人的情感,如何其芳的《秋天》中“草野在蟋蟀声中更寥阔了”,使自然景物充满生机。

对比手法通过差异突出主题,如顾城的《一代人》:“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”,黑暗与光明的对比凸显了追求精神,反复手法强化情感,如余光中的《乡愁》中“乡愁是一枚小小的邮票”等句式的重复,层层递进地抒发了思乡之情。

通感手法沟通不同感官体验,如穆旦的《春》中“绿色的火焰在草上摇曳”,将视觉与触觉交融,创造出新颖的审美感受,了解这些手法,能够提升对诗歌艺术性的认识。

构建个人的诗歌地图

阅读现代诗歌时,建议建立个人的诗歌笔记,记录阅读感受和思考,可以按主题分类整理,如乡愁诗、爱情诗、哲理诗等;也可以按诗人风格归类,比较不同诗人的艺术特色,通过横向和纵向的比较阅读,能够更深入地把握现代诗歌的发展脉络。

多参加诗歌朗诵会、诗歌分享会等活动,在声音中感受诗歌的魅力,也可以尝试创作小诗,通过亲身体验更好地理解诗歌创作的甘苦。

现代诗歌鉴赏是一个从感性认识到理性分析,再到深层感悟的过程,它不需要繁琐的理论堆砌,而要用心感受、用情体会,当我们在诗歌中找到情感的共鸣、思想的启迪,当一行行诗句在我们心中生根发芽,诗歌鉴赏就超越了考试的范畴,成为滋养心灵、丰富人生的美好体验。

诗歌的大门永远敞开,每一次阅读都是与诗人对话,与自我相遇的过程,在这个充满可能性的世界里,每个人都能找到属于自己的诗意角落,让心灵在语言的韵律中自由翱翔。