诗歌,是语言凝练而成的琥珀,封存着人类最精微的情感与最深邃的思考,它跨越时间的沟壑,让千年前的一声叹息,至今仍在读者心中激起回响,这便是诗歌的“永生”之力——不依赖于肉体或物质的存续,而凭借文字与精神的共振,在文化的血脉中生生不息。

要理解一首诗如何获得这种永恒的生命,我们需要深入它的肌理,探寻其源头、构造与解读方法。

溯源:诗歌的生命起点

每一首传世之作都非无根之木,其诞生与三个要素密不可分:作者、出处与创作背景。

-

作者的心魂灌注:诗人是诗歌的第一个载体,他们的个人经历、学识修养与时代烙印,共同构成了诗歌的基因,了解李白,才能懂得其“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”背后的豪迈不羁与盛唐气象;读懂杜甫,方能体会“朱门酒肉臭,路有冻死骨”中所蕴含的沉郁顿挫与家国忧思,诗人的生命体验,是诗歌最初的温度。

-

出处的历史坐标:诗歌的出处,即它最初被记录和流传的文献,如同它的“出生证明”,它可能收录于《全唐诗》这样的总集,或《乐章集》这样的别集,亦或是散见于笔记、碑刻,明确出处不仅关乎真伪考证,更能帮助我们回到具体的历史语境。《诗经》中的“风”源自各地民歌,“雅”多为朝廷乐歌,“颂”则是宗庙祭祀之曲,不同的出处直接决定了其最初的功能与风格。

-

背景的时代气压:创作背景是催生诗歌的特定气候,一场战争、一次贬谪、一场社会变革,或是个人命运的急转,都可能成为引爆诗人情感的导火索,南唐后主李煜的词,在亡国前后风格巨变,从“晚妆初了明肌雪”的旖旎,到“故国不堪回首月明中”的沉痛,正是时代剧变在个人心灵上刻下的最深痕迹,不了解安史之乱,就难以真正触碰杜甫“三吏”、“三别”的悲怆内核。

探微:诗歌的构造艺术

诗歌的永生,离不开其独特的构造艺术,即精妙的使用手法,这些手法是诗人锻造意象、传递情感的利器。

-

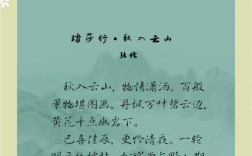

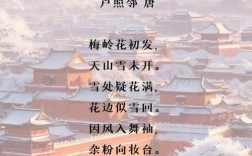

意象:情感的具象化身:意象是主观的“意”与客观的“象”的结合,是诗歌的基本构成单位,诗人通过意象来间接传达情感,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,一系列意象的并置,无需直言孤寂,旅人的愁思已弥漫整个画面。

-

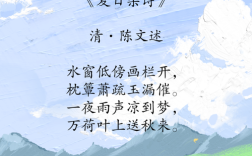

韵律:语言的音乐之美:无论是古典诗词的平仄、对仗、押韵,还是现代诗歌的内在节奏,韵律赋予了诗歌音乐性,它使文字易于吟诵和记忆,增强了情感的感染力,李清照《声声慢》开篇的“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,叠字的运用不仅在声音上营造出徘徊低迷的基调,更在语义上层层递进,将愁苦心境渲染到极致。

-

象征与隐喻:意义的深层矿藏:象征是用具体事物代表抽象概念,隐喻则是将一物暗喻为另一物,它们极大地拓展了诗歌的意蕴空间,屈原以“香草美人”象征高洁品格,闻一多用“一沟绝望的死水”隐喻当时沉滞的社会,这些手法使诗歌超越字面,拥有了多重解读的可能。

-

典故:与历史的对话:典故是诗人在作品中引用历史故事、神话传说或前人诗句,熟练用典,能在有限的篇幅内,唤起读者对整个文化传统的联想,丰富诗歌的内涵,辛弃疾词中大量运用历史典故,借古人之酒杯,浇自己胸中之块垒,使其爱国情怀与悲愤情绪显得尤为厚重苍凉。

共鸣:诗歌的当代解读与运用

古典诗词并非博物馆里的标本,它们活在当下每一次真诚的阅读与运用中,正确的使用方法,是激活其永生能量的关键。

-

沉浸式诵读:学习诗歌,第一步是放声朗读,通过声音,感受其韵律节奏,让文字的气韵贯通身心,在反复吟咏中,潜移默化地体会诗人的情感起伏。

-

知人论世式理解:不要孤立地看一首诗,主动查阅诗人生平、创作背景及相关历史事件,这如同为欣赏一幅画作提供了正确的光源,能让诗中的细节和深意豁然开朗。

-

情境化运用:让诗歌成为我们表达自我的一部分,在合适的场合,引用一句贴切的诗词,远比千言万语更能传情达意,登高望远时,可感“念天地之悠悠”;思念友人时,可叹“海内存知己,天涯若比邻”,让古人的智慧与情感,为我们的生活增添诗意。

-

创造性转化:更高层次的运用,是汲取古典诗歌的美学精髓,进行当代的文学创作,将传统的意象、意境与现代的语言、思想相结合,创作出属于这个时代的“新诗歌”,这本身就是对诗歌永生传统最好的延续。

诗歌的永生,不在于它被镌刻在石碑上,而在于它每一次被理解、被感动、被传诵的瞬间,它是一座桥梁,连接着古与今、你与我,当我们在一句诗中找到了情感的共鸣,当我们用一句诗精准地表达了当下的心境,那个写下诗句的灵魂,便在我们的生命里获得了崭新的生命,这份跨越时空的默契与照亮,正是人间至为珍贵的财富。