诗歌,是语言凝练而成的星光,在历史长河中静静闪烁,它用最精炼的文字,承载最深沉的情感,构建最辽阔的想象空间,要真正读懂一首诗,触摸到它的温度与脉搏,我们需要走近它的源头,理解它的诞生与绽放。

溯源:在历史坐标中寻找诗魂

每一首流传下来的诗歌,都不是孤立存在的文字符号,它深深植根于特定的时代土壤,是诗人生命体验与外部世界碰撞出的火花。

了解诗歌的出处与作者,是解读的第一步,李白的“天生我材必有用,千金散尽还复来”,其豪迈奔放与他所处的盛唐气象及其个人“诗仙”的洒脱性情密不可分;而杜甫的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,字里行间浸透着战乱年代的血泪与忧国忧民的情怀,诗人的生平经历、思想观念、性格特质,都会像密码一样编织进诗行里,读李清照的词,若不了解她从安逸幸福到颠沛流离的人生巨变,便难以体会其前期“和羞走,倚门回首,却把青梅嗅”的娇憨与后期“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”的悲凉之间,那震撼人心的情感张力。

探究创作背景,则能为诗歌搭建一个更立体的舞台,这背景可能是宏大的历史事件,如安史之乱之于杜甫的“三吏三别”;也可能是一次具体的人生际遇,如王勃在滕王阁宴席上即兴挥就的《滕王阁序》;还可能是一处风景、一段友情、一番心境,白居易的《琵琶行》,正是他被贬江州,在浔阳江头偶遇琵琶女,感怀自身“同是天涯沦落人”的境遇,才写下了这篇千古绝唱,背景如同钥匙,能帮助我们打开诗歌情感与思想的大门,看到文字之外更广阔的社会图景与人生况味。

探微:在技法长廊里品味匠心

诗歌是艺术,而艺术离不开技巧,古典诗词尤其讲究形式与内容的完美统一,其精妙的创作手法,是它得以穿越时空依然动人的重要原因。

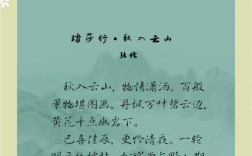

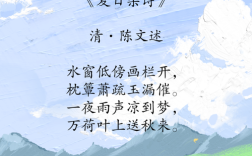

意象的营造,是诗歌的核心手法之一,诗人将主观的“意”与客观的“物象”相结合,创造出蕴含丰富情思的审美形象,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,连续叠加多个意象,共同渲染出萧瑟苍凉的秋日羁旅之愁,意象是诗人与读者沟通的桥梁,它避免了直白说教,而是通过可感的画面传递不可言传的意蕴。

韵律与节奏,构成了诗歌的音乐性,古典诗词的平仄、对仗、押韵,现代诗歌的排比、反复、内在情绪流,都赋予了文字一种独特的旋律感,朗朗上口的节奏不仅便于记忆,更能强化情感表达,喜悦时节奏明快,悲伤时语调沉缓,愤怒时铿锵有力,这种音乐美,让诗歌在吟诵中能直接触动人的感官。

象征与用典,则拓展了诗歌的深度与广度,象征是用具体事物暗示抽象概念或思想感情,如屈原以“香草美人”象征高洁的品行,用典是援引历史故事、神话传说或前人诗句,以简驭繁地表达复杂内涵,辛弃疾的词中就大量用典,借古人之事抒自家胸臆,极大地丰富了作品的历史厚重感,理解这些手法,需要读者具备一定的文化积累,一旦读懂,便如解谜般获得深层的审美愉悦。

融汇:在生活日常里诗意栖居

诗歌并非束之高阁的古董,它完全可以融入现代生活,成为滋养心灵、提升表达能力的活水。

将诗歌用于个人修养与情感表达,是直接的运用,在失意时,读读苏轼的“一蓑烟雨任平生”,能获得豁达的力量;在思念时,李商隐的“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”道尽了缠绵的期待,诗歌能为我们无法名状的情绪找到精准的出口,也能在迷茫时给予我们智慧的启迪。

在沟通与写作中,诗歌的养分同样宝贵,学习其凝练的语言、生动的比喻、新颖的意象构造,能有效提升我们的文字表现力,一个恰当的诗词引用,能让演讲或文章瞬间增色,意境全出,更重要的是,诗歌教会我们一种观察世界的方式——用审美的、充满联想的眼光去看待平凡事物,发现生活中的美与哲理。

诗歌的魅力,在于它跨越了时间的沟壑,让我们能与千年前的心灵对话,它或许不能直接解决现实的难题,但它能丰富我们的精神底色,赋予我们面对世界的从容与敏感,当我们不再仅仅满足于字面的理解,而是愿意去探寻诗的源头,品味诗的匠心,最终将诗的精神融入生命体验,我们便真正拥有了这片璀璨的文学星空中,最珍贵的那束光。