孟郊,字东野,湖州武康人,是中唐时期与韩愈并称“韩孟诗派”的代表人物,其诗以古风、乐府见长,语言凝练冷峻,意象奇崛瘦硬,开创了中唐诗歌的新境界,若要深入理解孟郊的诗歌艺术,需从创作脉络、精神内核与表现手法三个维度切入。

寒士生涯与诗歌的共生关系 孟郊一生历经代宗至宪宗四朝,恰逢安史之乱后的中唐时期,他早年隐居嵩山,四十六岁方中进士,五十岁始任溧阳尉,晚年又遭丧子之痛,这种“一生空吟诗,不觉成白头”的寒士经历,使其诗歌天然带有孤峭沉郁的底色。《秋怀十五首》中“冷露滴梦破,峭风梳骨寒”的意象,既是生理感受的直呈,更是士人精神困境的隐喻,值得注意的是,孟郊的寒苦并非单纯的物质匮乏,而是知识分子在时代裂变中价值失落的投射,其《赠崔纯亮》“出门即有碍,谁谓天地宽”的慨叹,实为对科举制度与仕途生态的深刻洞察。

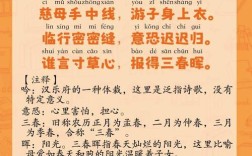

双重创作脉络下的主题变奏 孟郊的诗歌创作始终在乐府古风与五言古诗两条脉络中交织发展,早期乐府诗《织妇辞》《寒地百姓吟》延续杜甫写实传统,以“如何织纨素,自著蓝缕衣”的对比手法展现社会矛盾,中年后更专注于五古创作,通过《游子吟》《杏殇》等作品构建起独具特色的意象体系,慈母手中线”与“踏地恐土痛”的描写,将抽象情感具象化为可触可感的物质存在,这种将伦理情感物质化的表达方式,成为韩孟诗派“以文为诗”的典型实践。

苦吟美学的构建与超越 同时代诗人贾岛以“二句三年得,一吟双泪流”形容孟郊的创作状态,这种苦吟不仅体现在“夜学晓未休,苦吟神鬼愁”的创作态度上,更形成了一套完整的美学体系,在《戏赠无本》中“诗骨耸东野,诗涛涌退之”的并称,揭示出孟郊以筋骨思理见长,韩愈以气势磅礴取胜的艺术差异,其《吊卢殷》十首开创的连环组诗形式,通过多角度反复咏叹,将悼亡主题推向哲学层面的生命沉思,这种结构创新直接影响后世李贺《伤心行》的创作。

意象系统的语言学价值 孟郊诗歌最具辨识度的特征在于冷峭意象系统的建立,据统计,《孟东野诗集》中“寒”“冷”“瘦”“骨”四字出现频率达287次,这种语词选择不仅构成特定的情感基调,更形成了一套私人化的象征符号,如《峡哀》中“上天下天水,出地入地舟”的句法突破,通过空间词的叠加使用营造出逼仄的生存体验,而《连州吟》中“风云皆惨凄,雷电亦啾啾”的拟人手法,使自然现象成为诗人心理图景的外化表现。

诗学思想的现代性启示 在《读张碧集》中提出的“天宝太白殁,六义已消歇”的诗学主张,表明孟郊对《诗经》传统的自觉继承,但其创作实践又展现出超越传统的先锋性:《济源寒食》中“莓苔井上空相忆,辘轳索断无消息”的意象组合,通过日常生活物象的陌生化处理,达成抒情与叙事的完美融合,这种在传统框架内的创新,为当代创作者提供了重要参照——真正的继承从来不是简单复刻,而是对经典语汇的创造性转化。

孟郊诗歌的价值重估是个持续过程,宋代苏轼“郊寒岛瘦”的评语虽精准却稍显片面,元代元好问“东野穷愁死不休,高天厚地一诗囚”的论断则更贴近创作本质,在物质丰裕的当代社会,孟郊诗中那种对精神困境的极致表达,反而具有特殊的警示意义,其作品展现的不屈从于流俗的创作姿态,以及将生命体验转化为艺术能量的能力,恰是当下文学创作最珍贵的遗产。